Найбільш екзистенційне творіння Євгена Шевальова було написане ним незадовго до смерті. «Личное» сповнене глибокої втоми людини, яка пізнала крах ідеалів, швидко старіє і слабшає. Проте і в такому стані Шевальов зберігає відчуття незбагненного чуда життя і чуда смерті.

У тексті немає натяків на жахи окупації та пережитого в ній особисто, зате про війну і політику говориться прямо. Автор не може пробачити людству звірств війни та безглуздостей миру. Його прогноз для світу невтішний.

Останні 2 роки життя Євген Шевальов часто хворів. Він помер 19 травня 1946 року у віці 68 років. Його дружина Євгенія пережила чоловіка на 22 роки і ще побачила Новий час – епоху небувалого науково-технічного, економічного та культурного прогресу людства.

Сьогодні, однак, песимізм Євгена Олександровича знов видається актуальним.

Текст складається з фрагментів різного обсягу та тематики. Ми поділили роботу на наступні смислові блоки:

I. Особисте не потребує передмови

ІІ. Сумно жити без свіжих думок

ІІІ. Про зібраність і просвітленість

IV. «Устал от человеческих форм существования»

VII. Буденність смерті

VIII. Про трагічне і дивне в житті

X. Відмінність між думками та почуттями

XI. Жалість та сум по відношенню до світу

ХІІ. Про «дух важкості»

ХІІІ. Про радість та важкість у релігії

ХIV. Хочеться максимально усвідомити життя

XVI. Питання про те, як жити далі

XVII. Про молитви

ХVIII.Про світовий холод

ХІХ. Про паростки добра

ХХ. Чому люди не можуть влаштуватися на землі?

ХХІ. «Временами хочется выть по собачьи»

ХХІІ. «Временами хочется воскликнуть: долой человека!»

ХХІІІ. Про спустошеність душ

ХХIV. Вистрибнути із сучасного життя

ХХV. Я і все – одне

XXVI. Якось непомітно наблизилася старість

XXVII. Про незбагненність життя.

Текст відтворено відповідно до оригіналу. Авторську стилістику та орфографію збережено. Втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – взяті у квадратні лапки.

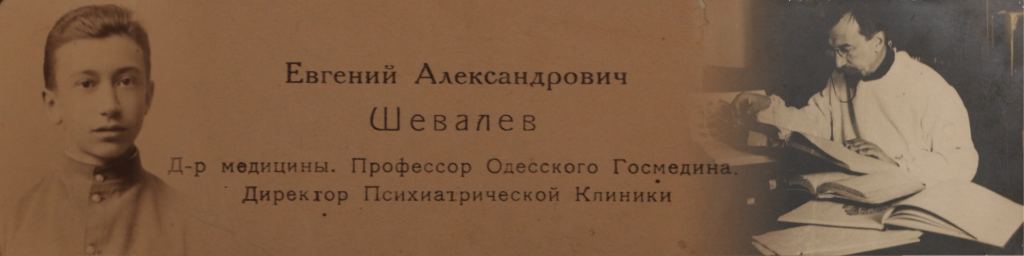

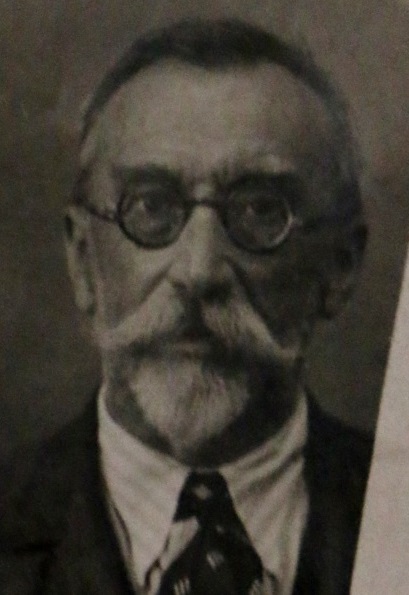

Євген Шевальов в останні роки життя

ЛИЧНОЕ

ЭПИЛОГ

«Все личное быстро осыпается. Этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод, не равнодушие. Это седая юность, одна из форм выздоровления.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИ переживать иные раны можно только этим путем».

Герцен. «Былое и думы».

«Мне нужно самому одному жить, самому одному умереть»

Толстой

Личное не нуждается в предисловии.

Предисловие всегда объясняет, оправдывает.

Предисловие всегда рассчитано на других, редко на избранных, часто на множество – массового читателя.

Это оправдание перед другими смысла и назначение всего ниженаписанного.

Предисловие обычно заключает в себе нечто обобщающее, итоговое.

Личное – это фрагменты переживаний, сырые крупицы бытия, лишь частично, наскоро оформленные в словесные образы. Личное в своем первоначальном виде еще далеко от итогов, обобщений.

При обобщениях неизбежно стирается в угоду целого индивидуальность отдельных переживаний, закругляется и смягчается (рационализируется, логизируется) вся заостренность первичных впечатлений, нередко полных противоречий, как и все подлинное, непосредственное, жизненное.

Временами возникает какая-то безотчетная, стихийная потребность записывать эти фрагменты мыслей, переживаний.

Зачем? Для кого?

Чувствуется, что прежде всего для себя – самому пригодится.

А может быть и кому нибудь другому?

На этой стадии «а может быть» я и ставлю точку, так как если идти дальше, то вслед за ним должна была бы начаться неизбежная шлифовка. Тут уже нужно будет подумать об единстве содержания, о законченной целостности.

Эпистолярная форма, форма исповеди, ich-Erzahlüngen – здесь не применимы, ибо во всех этих формах сказывается главным образом глубоко интимное, а не нечто такое, что претендует на общезначимость.

Я оставляю все в стадии фрагментов, так как это ближе к жизни, к непосредственности жизненных впечатлений.

Я исключаю только то личное, что будучи глубоко интимным, становится в силу этого совершенно непонятным для другого.

Это уже стопроцентно «мое» – материал для дневника, а не для собрания отдельных мыслей-фрагментов.

Как скучно жить без свежих мыслей! В период отсутствия мыслей все окружающее представляется однообразно-статичным, безнадежно повторяющимся по уже давно знакомым трафаретам, да и сам я в своих собственных глазах как-то съеживаюсь до пределов незначительной точки, теряю свою «самость» и остаюсь лишь при скучном наборе привычных мыслей и навыков.

Внутренняя собранность и просветленность – это все, что я больше всего бы сейчас хотел.

Устал от человеческих форм существования, которые надоели, ограниченность которых все более чувствуется.

Хочется новых Форм бытия, нового не трехмерного восприятия, нового «я» (новой «самости»), новых переживаний, нового запаха и вкуса мира. Хочется видеть вокруг себя иные существа.

Однако, при всем том хочется оставить при себе из этого мира все наиболее дорогое – любимые образы живых лиц и предметов, некоторые чувства, воспоминания, некоторые цветы, звуки… Интересно было бы теперь же постараться подвести итоги всему этому избранному, конденсированному, что хотелось бы принести новый мир, без чего это новое будет для меня или совершенно неприемлемо, или просто безрадостно и неполно.

Усталость от жизни.

О ней хорошо говорит Мопассан:

«Иногда – пишет Мопассан – я от всего существующего прихожу в ужас, в такой ужас, что хочу умереть. Я до острой боли ощущаю бесконечное однообразие пейзажей, лиц и мыслей. Меня удивляет и возмущает мировая пошлость, мелкотравчатость вызывает во мне отвращение, меня повергает в уныние бесцветность людей».

Устал от конкретности жизни, мучительно устал от мирового, и особенно русского трагизма.

Откуда взять силы, чтобы продолжать выносить такую жизнь?

У кого и как просить защиты, где и когда ждать исхода?

Временами хочется сжаться в маленький комок – незаметный, бездеятельный, – который мог-бы расположиться где-то в стороне от проезжей дороги истории, от событий, чтобы не чувствовать ежедневных, ежечасных уколов и ранений и не быть вынужденным на ежедневную, томительно однотипную, бесконечно примитивную активность.

Хочется внутренней и внешней тишины, умиротворенной кристаллизации своего мировоззрения, спокойного оседания на дне души всего пережитого и прочувствованно за эти годы и, наконец, за всю жизнь.

Все больше нарастает жажда «итогового» периода жизни.

Сейчас больше всего влечет к проблемам общего характера и меньше чем когда-либо хочется заниматься частным.

Частное в современных условиях мировой жизни аннулировано, сведено на нет, или цинично оголено в своей интимности (разрушенные здания, разбитые семьи, опустошенность духа).

Из общих проблем больше привлекают не общие проблемы сегодняшнего дня, ибо и они временны, преходящи, а основное, вневневременное, стержневое в человеческой жизни и жизни мироздания.

Странно подумать: день, который будет для каждого из нас самым трагическим, роковым (величайшая и заостреннейшая ситуация жизни – момент умирания), будет в то же время для других, для всех остальных, серыми буднями, тем безумием, которое никого не шевелит и ничему не учит («На Шипке все спокойно» или: «На западном фронте без перемен»).

О трагическом и странном в жизни.

Интересную подробность из жизни Нансена сообщает Семашко в некрологе, специально посвященном великому полярному исследователю. Когда Нансен, этот бесконечно отважный человек, переживший так много лично-опасного, увидел наших истощенных, голодных детей, впервые ознакомился с нищетой и неприглядностью нашей деревни (это было в период жесткого голода и экономической разрухи, вскоре после окончания мировой войны), он ЗАПЛАКАЛ.

Заплакал, быть может, первый раз своей жизни!

Суровый полярный исследователь, один из бесстрашных людей нашего времени, не вынес трагического русского.

Ему стало бесконечно жалко.

А может быть и страшно?

Да, наверное и страшно.

Страшно за человека.

Что же скажем все мы, не исключительно бесстрашные, не исключительно закаленные?!!

«Не поймет и не приметит гордый взгляд иноплеменный»…

Понял, приметил и не вынес – заплакал.

Только не гордый взгляд, а глубоко человечный («в его глазах, похожих на глубокие озера его родины, – говорит Луначарский – была грусть при виде страдания и несовершенств человеческой жизни»).

Все то, что я вычитываю у других мыслителей, то, что я думаю сам и считаю за свои убеждения, – все это в конечном итоге, когда остается наедине с самим собой, не покрывает основной мысли о том, что в конце концов я ничего не понимаю в окружающей меня мире.

Жизнь как нельзя больше отучает от гелертерства и приучает искать подлинной Философии.

Преобладающее большинство Философских концепций является концепциями гносеологического характера.

В прагматически напряженной атмосфере сегодняшнего дня эти концепции кажутся наивными по своей академичности. Все они «для хорошей погоды» и ни к чему не обязывают; исповедуя их, можно практически вести любой образ жизни; в них нет ничего, или почти ничего, жертвенного.

А между тем, нам нужно сейчас совсем другое, нужно прежде всего практически-жизненные, морально-жизненные концепции, пронизывающие и осмысливающее не только космос, но и повседневность, обыденность, ибо эта повседневность, эта обыденность, заострены в настоящее время, как никогда этого не было раньше, до степени самых первичных, самых насущных проблем.

Нам нужна Философия жизни, а не Философия познания.

Гносеологически на основании и научных, и философских данных, мы готовы признать относительность и условность всего нашего познания, его построения по типу «как будто»(als ob).

Wir leben als ob, но чувствуем, переживаем – увы! – по настоящему! Сейчас нельзя ограничиваться одним лишь восприятием фактов, механическим накоплением их, или относиться к современности подобно тетерки (ничего не вижу, ничего не слышу). Или просто продолжать жить как раньше. Или просто хаять, или просто хвалить. Или повторять старые «измы», прилагать старые аршины (аршинчики) к современности, малые меры длины, уместные при малых объектах, в то время как для измерения совершенности требуются масштабы по крайней мере с версту величиной.

Большое понимание обязывает к синтезу, по крайней мере к исканию такового.

Современность настоятельно требует новых синтезов.

Потребность собрать в один комок, в одну точку заостренность сознания, собрать все свои мысли, переживания, неясные беспредметные ощущения, в «вчувствования», предчувствия, чтобы остро осознать жизнь по своему, «как я ее вижу, осознаю, чувствую», пережить минуты, быть может часы, дни максимальное душевной ясности.

Я иногда думаю о том, что является в последние годы в моем отношении к миру преобладающим, особенно тогда, когда я задумываюсь над жизнью и вообще, когда размышляю о мироздании в целом?

И я все более убеждаюсь что преобладающее чувство – жалость и грусть.

Мир в этом смысле с годами все более окрашивается для меня в теплые тона.

Жалко людей, животных, растений, разрушающихся городов, старых обсыпающихся камней, меняющейся природы.

Жалко мира с его ограниченными – отсюда и досюда – возможностями, с его вопиющей иррациональностью и поэтому космически беспомощного, беспризорного.

Точно кто-то создал его, а потом позабыл.

Беспризорность мира.

Позабытость его.

Как-будто Бог, создавая мир, сказал ему: «Иди и существуй, как хочешь». И отсюда пошли все мировые неувязки и все мировые ненужности.

Здесь корень вселенского, извечного непреодолимого трагизма.

Если «дух тяжести» был всегда в больше или меньшей мере присущ жизненному прагматизму, то в переживаемые нами время он достиг размеров стопудовых гирь.

Иные, однако, даже не чувствуют того, что они смотрят на мир глазами не хозяев жизни, и даже не свободных ее созерцателей, а глазами ее стопроцентных рабов, смотрят сквозь призму такого повышенного атмосферного давления, при котором совершенно искажаются сами впечатления от предметов и явлений, их запах и вкус.

«Дух тяжести» в корне меняет наше восприятие всей окружающие нас реальности и наше представление о ней.

Мироощущения и миросозерцания подавляющего большинства людей, представляется крайне сужеными, ограниченным в виду своего чудовищного незамечания, своего неполного – во всю ширь и глубь – вдыхания окружающего воздуха.

Можно говорить о радости как в религиозном чувстве.

Античные боги умели смеяться (смех богов).

В противоположность этому из Евангелия не видно, чтобы Христос когда-либо радовался и особенно нигде не видно, чтобы он когда-либо смеялся.

Христос никогда не смеялся. Это ужасно!

А вот Франциск Ассизский, вероятно, не однажды смеялся. И плакал и смеялся вместе. По крайней мере так можно предполагать, согласно духу его легенды (Fiozetti).

В легенде о Франциске значительная довершенность христианского мировоззрения, тогда как в христианстве вне этой доверенности – лишь черные одежды, крестное знамение, распятие, вздохи и плач. Для земного в христианстве нет голубого, нет белого. Эти краски сохраняются только для небесного.

Радость в ее высших проявлениях больше всего связана с космическим чувством, которого, нет или почти нет христианстве.

«Дух тяжести», выражаясь языком Ницше, проходит красной нитью через все христианство.

А между тем игра/радость игры, смех при виде игры – детей, животных, может быть божественной.

В Евангелии нет играющих детей, резвящихся животных, никто не смеется с ребенком, не радуется утру, поющим птицам, распускающимся цветам.

Человек рожден в Божий мир на радость и только несовершенство человеческих взаимоотношений всегда больше всего мешало полноте ощущение этой радости.

Божий мир наполнен радостью.

«Жизни восторг беспредельный

Сердцу певучему дан».

Прожив по существу жизнь, хочется максимально осознать ее.

Сейчас при настоящей жизненной и именно не индивидуальной, а мировой ситуации, – в этом наиболее сильная и наиболее настоятельная потребность.

И осознать ее не так, как «все» думают и считают, или как считают и думают те, с авторитетом которых я больше всего считаюсь, или как я вычитал из книг, а как я сам на основании всего своего жизненного опыта по возможности в наибольшей мере непредубежденно думаю.

Я говорю «в наибольшей мере непредубежденно», так как полной первичности («первозданность», вопрошания, «как мать родила») все же достигнуть никогда не удается.

Толстой со свойственной ему удивительной простотой и заостренностью хорошо формулировал это желание: «Мне нужно самому одному жить, самому одному умереть».

Вот именно в этом больше всего должно заключаться то личное, что мне хотелось бы сейчас четко выделить, охватить, конденсировать.

Жизнь в сфере внутренних философских и религиозно-философских исканий и связанных с этим интимных глубоких переживаний.

Эндопсихологическая, интровертированная заостренность.

Это особая направленность всей душевной устремленности, особая форма духовной заинтересованности.

Она может быть сугубо индивидуальной – и тогда нередко скатывается к топтанию на месте, к малопоучительной для других повторяемости (таково многое в «Дневнике» Толстого).

В других случаях такого рода интроверсия часто близка к вульгарной невротической рефлексии (например, многое в «Дневнике» Амиэля).

Но она может быть свежа, оригинальна и интересна в тех случаях, когда, не застревая на сугубо личном, питается не одним эгоцентизмом.

Тогда она служит материалом для совершенно особого творчества.

(Монтень, у нас Розанов – его «Уединенное», «Опавшие листья»).

Для того, чтобы составить себе правильное представление всех событиях и всех переменах мировой и особенно русской истории за последние 25-30 лет, необходимо подняться не на высокую башню, так как с высокой башни видны еще все дефекты и изъяны земного устроения, и даже подняться над землей не на самолете, ибо вид самолета тоже не лишен этих недостатков, а взлететь на стратостате в область космических пространств, так как только с высоты космических перспектив может быть установлен правильный взгляд на все пережитое и переживаемые и правильно поставлен прогноз дальнейших судеб человечества.

Вопрос о том, как дальше жить, как воспринять все за эти годы пережитое, должен явиться для каждого мыслящего человека главным, ведущим.

Собственно говоря, только от этого «как» начинается три основных пути: первый путь вытеснения, незамечания (прошел не затронутым), второй – полного душевного опустошения и отсюда нередко цинизма – внешней и внутренней приспособляемости, и, наконец, третий путь – путь увеличения жизненной мудрости, углубленного-пессимистического или оптимистического, все равно – мировосприятия.

Нет молитв с большим размахом, охватывающих, с одной стороны, высоты просветленного сознания, с другой – бездны трагического, стоящих по своей высоте с известными историческими периодами на одном уровне, по плечу ему.

Это особенно чувствуется в наше время, в эпоху исключительных, неслыханных в истории переживаний.

Единственная молитва «Отче наш» выделяется своей изумительной простотой, своей античной ясностью.

Тот же элемент изумительной простоты и ясности (простой, наивной не мистической ясности) есть и в словах Панихиды.

«Вечная память» – это выражение идеи неуничтожения, идеи о том, что ничто не пропадает бесследно во Вселенной.

Большинство молитв построено на маленьких «неполадках» жизни, маленьких добродетелях, маленьких погрешностях, ничтожных, чаще всего морально почти нейтральных крупицах бытия (например, любоначалие, празднословие, непослушание и прочее в том же роде).

Это говорит о бедности полета авторов (например, Ефрема Сирина), о приспособлении этих молитв к заурядной обыденности, к серым будням.

Наряду с этим незыблемость словесных молитвенных формул заключает в себе нечто от заклинаний, от слов-фетишей.

Необходима динамика религиозных выявлений, необходимы слова, адекватные глубине и значительности переживаемых нами состоянии – слова под стать современности.

Нужно создавать новые молитвы, адекватные современности, глубине и значительности ее переживаний и ее трагизму.

Сейчас особенно остро чувствуется мировая неуютность и мировой холод.

Создается ощущение, что живешь, подобно некоторым героям фантастических романов Фламмариона, на потухающий планете.

То, что мы до сих пор назвали культурой, это были лишь отдельные тепловые точки на фоне сплошного мирового холода.

В настоящее время нет ни одного уголка мира, где можно было бы целиком, сполна отойти от мучительных, принижающих и отупляющих своим однообразием, навязчивых мыслей о войне.

Социальная жестокость и вопиющая бессмысленность социальных отношений, проявленные в настоящей войне, никогда еще не достигали такой остроты и насыщенности.

Это, увы, непростой эпизод на фоне мировой истории, не «такая историческая минута», а выражение извечного дефекта человеческого устроения на земле.

Какой-то врожденный мировой вывих или врожденное недоразвитие в сфере людских отношений подобно некоторым врожденным порокам развития у человека: заячьей губе или волчьей пасти.

Временами чувствуется: сквозь дебри сплошного, бессмысленного, жестокого, злого, безобразного, пошлого, чаще обыденного, серого, морально, эстетически и идеологически безразличного (сор жизни) непрерывно просачивается доброе, короткое, красивое, то совершенно скрытое от взоров, то внезапно вспыхивающее на миг, иногда на мгновение, выступающее на поверхность, на передний план жизни.

Но никогда не удастся целиком по настоящему окончательно отделить, отграничить, вылущить его от окружающего.

Создается впечатление, что в настоящей, подлинной жизни, – не той, которую мы себе представляем, а в той, в какой мы фактически живем, все окончательно, безнадежно, перемешано и нет никаких сил выделить что-либо из этого клубка.

Я, кажется, так никогда и не пойму, как это люди, которым дан такой короткий срок существования и так немного радости, не могут до сих пор устроится на земле со своей маленькой жизнью и со всеми своими взаимоотношениями друг к другу.

Если бы поставить своей задачей, как, в какой форме, можно было бы в наибольшей мере извратить, испакостить, испоганить величайшее чудо из чудес, (каковое даже религиозной фантазии и представить себе невозможно), – человеческую жизнь, – то ничего иного нельзя было-бы придумать, чем современность с ее безумным, бессмысленным взаимоистреблением, прикрываемым лживыми, ничего не говорящими лозунгами, с ее ежедневной, ежечасной ложью, рвачеством, разрушением идеологических и материальных ценностей, памятников мировой культуры, книг и проч. и проч.

Временами хочется выть по собачьи, кричать, стучать, бесноваться от осознания своего бессилия перед мировой подлостью, идиотизмом, живостью, пошлостью, от бессилия перед идиотизмом государственных деятелей современной Европы и идиотизмом безропотно подчиняющимся им масс.

Социальное слабоумие, социальная внушаемость и автоматическая подчиняемость, психическая оцепенелость, скованность, социальный бред, иллюзионизм, социальная утрата чувства реальности – представляют собой явления, которые в полной мере осознают только будущие патопсихологи, но увы! – только осознаются, так как лекарств против этого даже теоретически нельзя себе и представить.

Временами хочется воскликнуть: долой человека! Да здравствует зверь со всеми его преимуществами перед человеком!

Один из известных английских карикатуристов изобразил орангутанга, который обращаюсь к своей самке, окруженной детенышами, говорит: «Дорогая моя, никогда не говори нашим детям о том, что от нас произошли люди».

Ремарк в своих произведениях («На Западном фронте без перемен», и особенно в «Возвращении») поднимает вопрос об опустошенности душ, создавшейся в результате предшествующей мировой войны.

Несомненно, что после настоящей войны, неизмеримо более жестокой и неизмеримо более всколыхнувший жизнь до самых сокровенных ее глубин, этот вопрос выступит еще более напряженно,

Что смогут дать жизни, процессу творческой, созидательной, духовно насыщенной работы эти опустошенные души?

В чем выразиться после всех ужасов, всего ими перевиденного и пережитого за эти годы на фронте и в тылу, после всего читаемого ими в газетах, слышимого из рассказов очевидцев, их устремления, их желания, вкусы, надежды, общий стиль их сожженного мировоззрения?

Какова будет духовная атмосфера после войны? В Европе? Во всем культурном человечестве?

О том, что она отбросит нас на много столетий назад, что она резко снизит общий уровень культуры, сейчас не может быть никаких сомнений.

Но откуда пойдет новое, кто явится творцом этого подлинно нового – возрождающим и очищающим?

Вот вопросы, которые уже сейчас начинают все больше, по мере удлинения войны, выступать на первый план, волновать пока еще отдельных лиц, порождая тревогу и опасение перед жуткой картиной уже наступившего и особенно грядущего «Заката Европы».

Временами хочется выпрыгнуть из современной жизни, но не совсем, не окончательно, не туда, «идеже несть печали и воздыхания и жизнь бесконечная» – и где, следовательно, аминь всем мечтам и всем дерзаниям, лишь какое-то иное – скажем, четвертое или пятое измерение Лобачевского, лишь бы не оставаться в пределах этого подлинного трехмерного.

[Втрачені сторінки 26-28]

Я гляжу на свою руку против солнца, всю пунцовую от пронизывающих ее лучей. Прозрачность ее мне видна в тонких слоях, в более плотных частях она не видна, но она, несомненно, тоже имеется.

Подумал: не только невидимые лучи пронизывают нас, как указывает на каждом шагу современная физика, но и видимые не в меньшей мере.

Как странно подумать о том, что все мы сквозные, сквозистые, что стихии мира свободно проходят сквозь нас, легкими ритмическими волнами переливаются через нас.

Наша материальная спаянность, массивность, монолитность, только кажущееся явление.

Я весь сквозной и потому я и все – одно.

Как странно – гениальное открытие Рентгена не получило еще философского (главным образом гносеологического) освещения.

А между тем это открытие, помимо всей его научной и практической ценности, является открытием внематериального, метафизического значения.

Великие научные открытия чаще всего воспринимается в пределах одной плоскости – просто как факт, без философского, я бы сказал – религиозно-космического, – к ним подхода. Лучший пример – открытие Рентгена.

«Я часто думаю о старости своей,

о мудрости и о покое» (Гумилев)

Как-то совершенно незаметно подошла, подкралась (именно подкралась) старость и вместе с ней стало приближаться ощущения не умственного, а именно физического одряхления.

И отсюда грустное предчувствие, что вслед за этим пойдут всякие хворости и унизительное крохоборческое хватание за жизнь.

По-видимому также незаметно, крадучись, подойдет и смерть.

И порешит, вероятно, все в очень короткий срок, – один, два дня.

«Бесследно все. И так легко не быть!». (Тютчев).

Ну, что-ж! Помиримся и на этом.

Примем мир таким, каков он есть, и признаем всю безследность мировых явлений.

Этому всеуничтожению можно противостоять только моменты максимального удаления от несуществования – все высшие проявление жизненного начал (биоса) и его наиболее совершенной формы – психической – заостренные переживания восторга и радости перед мирозданием (космическое сознание), моменты просветленного познания – в религии, в науке, в искусстве, углубленные формы моральных переживаний, высшие формы любви.

Есть еще одна форма, тоже примиряющая с мыслью о несуществовании: это тихая созерцательность, углубленная, уравновешенная и просветленная.

Все эти моменты примеряют постольку, поскольку в них заключено уже в большей или меньшей мере зерно запредельности.

По-видимому, я так и умру, испытав лишь отдельные проблески, намеки, крупицы недовершенного экскиза какого-то удивительного рисунка, отображение чего-то такого, чего никогда и не узнаю.