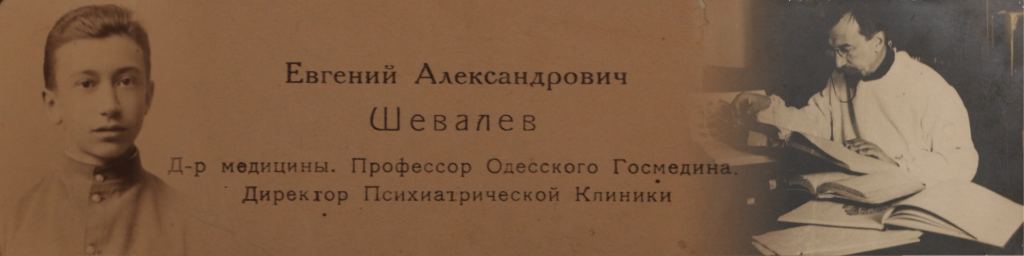

Свій трактат «Введение в философию страдальческого опыта» Євген Шевальов присвятив різнобічному аналізу феноменів страждання і страдництва. Страждання розглядається як невід’ємна сторона людського існування і, водночас, як потужний фактор особистісного зростання.

В роботі вгадується меланхолійний світогляд Шевальова, а також шок від кількості випробувань, які спіткали світ, батьківщину і його особисто протягом 1914-1945 років. З 19 тисяч слів трактату слова з коренем «страд» зустрічаються 642 рази (тобто в пропорції 1:30).

Особливо приреченими або й злими виглядають розділи VIII «Трагичность страдания» та XII «Страдание и современность». В них автор обгрунтовує думку, що більшість страждань морального або соціального порядку є наслідком природи людини як біологічного виду, а тому неминучі. Більш того, жодний суспільний лад (включно із соціалізмом) не здатний позбавити нас від «чудовищных бездн глубинной личности и психологии масс». Вони залишаться нездоланними доти, доки людство не переросте себе як біологічний вид.

Більшість своїх думок автор підкріплює та ілюструє зверненням до світової культурної спадщини. Трактакт містить 113 згадок та посилань на твори 55 письменників, поетів, філософів, митців, а також на Біблію. Найчастіше, Шевальов використовує приклади з Федора Достоєвського (12 згадок), Оскара Уайльда (10), Біблії (9), Всеволода Розанова та Лева Толстого (по 7), а також Рембрандта, Данте, Шпенглера, Цвейга (по 4). На колег-психіатрів припадає лише 4 посилання, – і це попри окремий розділ, присвячений фізіології та психології страждання.

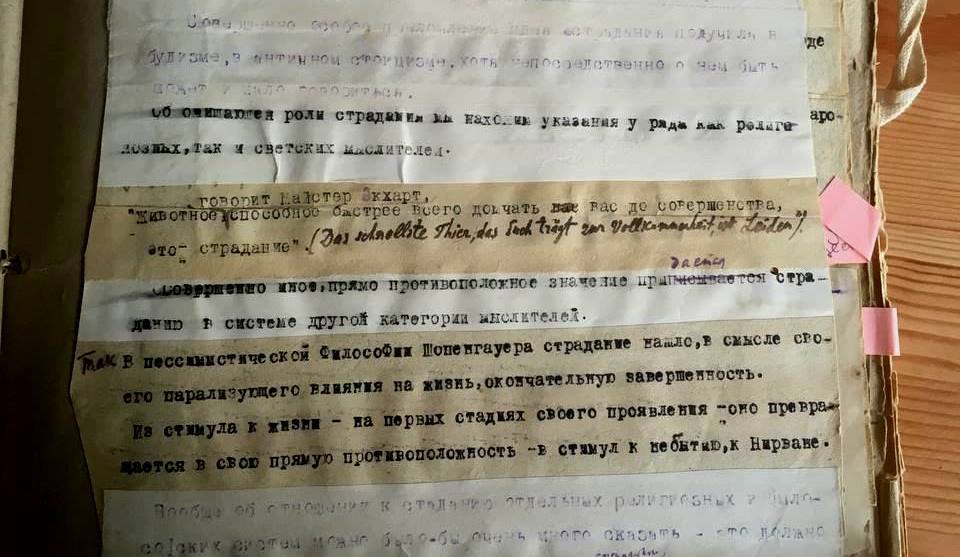

Період написання «Философии страдальческого опыта» невідомий. Одні фрагменти містять натяки на Другу світову війну, інші – на прогресизм і безумство 1930-х. Цілком ймовірно, що трактат «збирався» протягом років або десятиліть. Слід зазначити, що аркуші машинописів філософських робіт Шевальова являють собою склейки різних фрагментів, набараних і написаних на різних аркушах і в різний час.

Звідси притаманна стилістиці «Философии страдальческого опыта» та іншим філософським працям Євгена Шевальова обірваність, сентенційність, велика кількість повторів в самому тексті, а також уривків, запозичених з інших творів автора.

Одна з найбільш строкатих сторінок машинопису «Философии стардальческого опыта». На одній з друкарських машинок, які використовував Євген Шевальов, друкувалася тільки велика буква «Ф». На іншій друкарська лента давала неякісний відбиток, який із часом вицвів.

Можливо, ті ж праці були б більш цілісними, якби Євген Шевальов мав час і бажання набрати їх «начисто», як він робив це зі своїми науковими статтями. Втім, є й концептуальне пояснення авторського стилю: у передмові до «Мимолетных мыслей» Шевальов аргументує, що саме незавершені думки є найбільш виразними і правдивими.

Текст відтворено зі збереженням авторського стилю та лексики. Звідси використання суфіксу «яго» та префіксів без- і роз- за дореформенним правописом, вживання таких слів, як «матерьял», «преймущество», «постолько» та інших застарілих форм.

Пошкоджені або незрозумілі частини тексту оформлені як пропуски і позначені трикрапкою. Реконструйовані фрагменти виділені квадратними лапками. Найбільш цінні для розуміння світогляду Євгена Шевальова фрази виділені півжирним кресленням.

Авторська структура збережена. Трактат складається з наступних розділів:

І. Положительное значение страдания

ІІІ. Страдание и любовь

IV. Значение страдания для философии

V. Физиология и психология страдания

VII. Страдание и религия

VIII. Трагичность страдания

XII. Страдание и современность

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ СТРАДАЛЬЧЕСКОГО ОПЫТА

І. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРАДАНИЯ

I.

Проблема страдания до настоящего времени еще мало служила предметом специального научного и философского рассмотрения, во всяком случае, значительно меньше, чем она этого заслуживает.

Это является лучшим доказательством того, что феномен страдания в построении нашего познания далеко еще недооценивается.

Много говорится о святости страдания, о религиозном понимании, много говорится об искупительном значении страдания и очень мало вообще говорится о познавательной роли страдальческого опыта, о значении его в деле расширения нашего знания в процессе понимания окружающего, в выработке наиболее углубленного и стойкого мировоззрения.

Страдание не есть лишь искупление, не есть лишь уход от радостей жизни, но также форма познания.

Если психические переживания рассматривать как матерьял, из которого строится определенный жизненный баланс, то страдальчество в этом балансе далеко не всегда является минусом, а утробная радость или физиологический оптимизм отнюдь не является плюсом. Таким образом, приходо-расходные взаимоотношения здесь определяются не биологическими и не социальными критериями, а исключительно высшими идеологическими – расширением сферы большого понимания.

Страдальчество не может быть рассматриваемо лишь как состояние, от которого надо отделаться, так как оно мешает жизни, а как состояние, при посредстве которого надо научиться у жизни чему-то новому, большему.

При первом отношении и понимании это лишь минус психического опыта, при втором – известный плюс.

Страдание является одним их основных проявлений мирового зла. Однако, истинное в жизни, как показывает опыт, познается только при наличии явлений контрастности.

Понятие добра, счастья, красоты больше всего познаются через контрастность.

Контрастность служит основой как для настоящих, подлинных оценок, так и нередко, в некоторых случаях, для переоценок. В этом отношении срединное, центральное в смысле безконтрастности не дает достаточного осознания для четкости познания, для четкой характеристики.

Исходя из такого понимания, не добро должно быть оправдано, как думал в свое время Владимир Соловьев («Оправдание добра»), а зло (оправдание зла), вернее лишь известная мера, известной степени зла.

И если вся наша жизнь, поскольку она приемлема и выносима, должна протекать в средних регистрах, то должен существовать и средний регистр зла, определяющий собой прочность, жизненную значимость, ценность всего положительного в нашем познании себя и окружающего нас мира. Конечно, теоретически рассуждая, можно было-бы обойтись без страдания. В этом смысле можно говорить о ненужности страдания. Легенда о грехопадении является одним из характерных символических представлений, создавшихся еще на заре человеческой культуры, о ненужности страдания.

Можно говорить о ненужности страдания, обусловленного биологическими причинами, и особенно о страданиях социальных, казалось бы, наиболее устранимых.

Касаясь социальных форм страдания, связанных с попытками социального переустройства, Достоевский справедливо говорит устами Ивана Карамазова, что «уж слишком дорого оценили социальную гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход».

Однако исторический процесс не протекает так, как нам этого хочется. Отсюда для того, чтобы его как-то осмыслить, ввести в рамки определенной рационализации, необходимо известное равнение на «реальность». В этом смысле выстраданное знание, страдальческий опыт, являются одним из важнейших видов этого «равнения на реальность».

Всякое миросозерцание не есть только форма понимания себя, окружающего и отношения к ним, но и определенная готовность. И чем больше будет в миросозерцании заранее предуготованного и, главное, заранее уже хотя-бы частично пережитых моментов, тем увереннее оно будет встречать новые, как индивидуальные, так и социальные ситуации.

II.

Проблема страдания привлекает внимание человечества, начиная уже с самых ранних периодов его культурного развития. В книге Иова эта проблема впервые ставится в своей наиболее заостренной форме. Страдание определяется в ней как основной фон человечества, начиная уже с самых ранних периодов его культурного развития.

В книге Иова эта проблема впервые ставится в своей наиболее заостренной форме. Страдание определяется в ней как основной фон человеческой жизни.

«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями… Как цветок, он выходит и опадает, убегает как тень, и не останавливается» (Книга Иова, гл. 14).

Здесь также впервые остро осознается мировая иррациональность страдания, неувязка его с идеологическими и моральными представлениями человека.

«Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и Бог дает им в удел страдания во гневе Своем?

Скажешь: Бог бережет для детей его несчастья его. Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителего, ибо какая ему забота до дола своего после того, когда число месяцев его кончится?

Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, другой умирает с душою огорченной, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их» (Книга Иова, гл. 21).

В этих замечательных строфах уже звучит изначальный протест против выдвигаемого религией понимания страдания как искупительной жертвы, особенно когда бессмысленность страдальческого возмездия распространяется на потомство.

Наряду с этим в этом замечательном памятнике человеческой мудрости впервые подчеркивается, – правда, лишь мимоходом, – идея просветляющего действия страдания.

«Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх» (Книга Иова, гл. 5).

В общем, однако, страдание в книге Иова рассматривается в соответствии с общерелигиозным пониманием, как форма искупления за неправедную жизнь.

Это искупительное значение страдания является вообще характерным и для других позднейших религиозных представлений, удовлетворяя потребность в осмыслении его, в насыщении порождаемых самим фактом страдания запросов и переживаний.

Такой взгляд на значение известных форм страдальчества не является лишь утешительным оправданием, помогающим данному лица пережить это страдальчество, он представляет собой то большое понимание, к которому мы приходим в минуты спокойного, незаинтересованного раздумья.

В древности существовало загадочное, до сих пор еще окончательно не расшифрованное понятие κάθαρσις – очищение через страдание.

Черепок античной амфоры с непонятной надписью, странный, загадочный обломок бесконечно древней культуры, в роде одной из акропольских «кор»…

…звучит это таинственное, влекущее, не разгаданное нами античное понятие – κάθαρσις – «очищение через страдание», – как-бы не стремились интуитивно разгадать его все позднейшие поколения истории.

Это понятие, затерянное в отдаленном периоде истории, лишь однажды прозвучало в творениях Аристотеля, свидетельствуя о некогда бывшем и навсегда утерянном «большом понимании», как еще об одной оборванной нити философских исканий и постижении прошлого.

[Совершенно особое понимание идеи страдания] получили в буддизме, в античном стоицизме, хоть непосредственно о нем, быть может, и мало говорится. Об очищающей роли страдания мы находим указания у ряда как религиозных, так и светских мыслителей.

«Животное, – говорит Майстер Экхарт, – способное быстрее всего домчать вас до совершенства, это – страдание».

Совершенно иное, прямо противоположное значение дается страданию в системе другой категории мыслителей. Так в пессимистической философии Шопенгауэра страдание нашло, в смысле его парализующего влияния на жизнь, окончательную завершенность. Из стимула к жизни – на первых стадиях своего проявления – оно превращается в свою прямую противоположность – в стимул к небытию, к Нирване.

Вообще об отношении к страданию отдельных религиозных и светских систем можно было-бы очень много сказать – это должно служить предметом специального изучения и специального исследования. Мы сейчас на этом не останавливаем своего внимания, стараясь ограничиться только тем, что всего ближе к нам, к нашему времени с его исключительно усложненными формами человеческих взаимоотношений.

[Придание страданию в известной мере] самостоятельного значения, учет его не только как простого эпифеномена на нашем жизненном пути, ни в какой степени не может заслонять от нас доминирующей роли в жизни радости, как основы того, что мы определяем понятием счастья, что является целью всех наших как сознательных, так и бессознательных стремлений, что лежит, по-видимому, в самой основе жизни, βίος, на высоте её проявления, как формы максимальной удаленности от противоположного ей полюса – от небытия, смерти.

Страдание – это одно из самых существенных источников познания.

«Мучительный, страдальческий характер впервые зарождающейся мысли у первобытного человека, еще не завершенного в своем человеческом облике антропоида, впервые глубоко задумавшегося, изумительно передал Роден в своей «Мыслителе» (Bonseur).

Таков процесс мышления в его самом раннем периоде – в периоде его первичного зарождения как форма мучительного, вынужденного жизнью переживания, еще близко стоящего к явлению боли (боль зарождения мысли).

Интересно сравнить эту форму первобытного «думанья» с процессом позднейшего… мышления в великолепном описании его у Платона в его «Пире», где речь идет о Сократе…

«Погрузившись с раннего утра в какое-то размышление, он (Сократ) стоял и думал: так как дело у него не продвигалось вперед, он не прекращал своих мыслей и все стоял. Был полдень; люди стали обращать на это внимание и с удивлением говорили один другому: Вот Сократ с раннего утра стоит, чем-то озабоченный.

Наконец, когда наступил вечер, некоторые из тех, кто был помоложе – дело происходило летом, – вынесли из палаток, после вечерней еды, матрацы, отчасти, чтобы спать на холодке, отчасти, чтобы наблюдать, будет ли Сократ стоять и ночью. Он простоял до зари и солнечного восхода, затем, совершив молитву Солнцу, ушел»

Платон. «Пир».

III.

В конечном итоге, не примат мышления, как думал Декарт (cogito ergo sum – мыслю, следовательно, существую), а примат страдания, боли (мне больно, следовательно, я существую), является главным, наиболее мощным и изначальным primum movens, определяющим наше самосознание, а отсюда и сознание… окружающего нас мира.

Реальна в жизни больше всего боль и в связи с этим боль является [явным] толчком к мышлению.

Известное выражение Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu – справедливо устанавливает примат сенсуализма в нашем познании. А среди сенсуалистических факторов первое место занимает страдание, боль.

Мудрость – это определенный объем страдальческого опыта, [все ниже этого] объема (до определенной страдальческой вместимости) относится к неполной мудрости, полу-мудрости. Все свыше этого объема уже минус-познание, глухое, ничем не просветляющее терпение, беспросветная тупость от боли.

Только страдальчески безразличное служит источником того, что определяется понятие суетности, а также большой многообразной сферы пошлого.

Страдание, как и боль, является одним из самых мощных стимулов, побуждающих нашу активность, стремление к творческому его преодолению. С этой точки зрения страдальческий опыт может в некоторых случаях являться основным исходным моментом для ряда творческих продукций в научной, философской, общественно-моральной деятельности, для творчества в области искусства.

Страдание облагораживает человека, делает выразительным, одухотворенным его лицо.

Не будь страдания, не было-бы сострадания…

Эмерсон говорит о Монтене, что «он любил боль, потому что она позволяла ему чувствовать себя и понимать вещи».

«Теперь я чувствую – говорит Оскар Уайльд – как в моем существе затаилось нечто глубокое, что говорит мне: все в мире имеет смысл, и в особенности – страдание».

«Страдание и то, чему оно учит, – вот мой новый мир».

«Духовенство и люди, употребляющие обороты речи без понимания их – говорит Уайльд – часто говорят о страдании, как о таинстве; в действительности же это – откровение».

… может послужить материалом для совершенно извращенных выводов.

«Это кажется, – как справедливо замечает Оскар Уайльд, – очень опасной мыслью. Но все великие мысли… опасны…»

«После нескольких кризисов и возвращений к старым ошибкам, – говорит Стриндберг устами одного из своих героев, – я пришел… к некоторого рода примирению со страданием, убедившись в том, что горе и страдание одинаково сжигают сор души, изощряют инстинкты и чувства и даже наделяют душу, освобожденную от измученного тела, высшими способностями».

Как все контрастное нередко острее воспринимается, нежели простое, не связанное с явлениями контраста, так и многие просветленные состояния, состояния радости, наступающие вслед за страданием, часто острее воспринимаются и глубже нами переживаются, чем такие же состояния вне предшествующих им страдальческих переживаний.

«Кто никогда не ел свой хлеб в печали,

Кто никогда не проводил полуночных часов

В слезах, ожидая завтрашний день, –

Тот вас не знает, небесные силы»

(Гете).

«Если нервная система не чувствительна до горя или экстаза – говорит Мопассан – то она и дарит нам лишь посредственные ощущения и банальные радости».

«Болит душа, болит душе, болит душа… И что делать с этой болью – я не знаю. Но только ПРИ БОЛИ я и согласен жить… Это есть дорогое мне и во мне».

(Розанов. «Уединенное»).

О просветляющей и исцеляющей роли страдания много и углубленно говорит в своих произведениях Достоевский.

«Оливер Лодж – пишет Горький – доказывал, что мышление возникло из ощущения боли как химическая реакция нервной клетки на толчки и удары внешняго мира. Длительные и непрерывные столкновения какого-то примитивного организма с окружающей его средой создали нервно-мозговое чувствилище, оно в дальнейшем развилось как осязание, зрение, слух, обоняние и, наконец, в древнем предке [переросло] в инстинкт самосохранения, подсказало ему вооружаться для борьбы против явлений, угрожавших его здоровью и жизни».

Поэт-философ Гюго в одном из своих стихотворений «В руднике» так характеризует это познавательное значение страдания:

«Бей крепче, кирка! – бей глубже, сильнее,

Врезаясь в скалу!

Из трещины искорка брызнет, краснея,

И вырвется пламенем в черную мглу.

Бей в сердце мое, бей глубже, страданье,

Волнуяся в нем!

Разбитое сердце даст искорку знанья

И жизненный мрак озарит, как огнем».

Страдание – пробный камень прочности наших убеждений. Их испытание страданием служит лучшей гарантией их стойкости.

IV.

Мы, люди… по своему… эпохи, так насыщены длительным страдальческим опытом, личным и коллективным, что очень мало найдется других равных нам по этому опыту.

В литературе, в философии, в искусстве немного найдется лиц, которые бы в этом смысле нам по плечу и которые поэтому могли бы нас научить, превосходящие нас в этом отношении или хотя-бы как равные равных.

Только такие многострадальцы, как Данте, Рембрандт, Достоевский, Оскар Уайльд последнего периода своей жизни (периода написания De Profundis), могут сказать современному человеку, исторически так исключительно много перестрадавшему, что-то жизненно поучительное и важное, тоже от своего большого страдальческого опыта.

У нас – будь мы скептиками, верующими или просто людьми безразлично настроенными, философски безучастными – громадное преимущество перед всеми предшествующими нам поколениями, это то, что мы знаем не только умом, но и всем своим существованием великое «нет», «не надо» жизни.

И как в способе доказательств от противного, это «нет» является для нас источником новой мудрости, нового положительного понимания, так как свозь это «нет», в начале робко, а потом все яснее и отчетливее, пройдя густой и мощный слой агностицизма, часто даже философского цинизма, пробивается все более оформляющееся и утверждающееся «да».

V.

Лица, не страдавшие в жизни или мало страдавшие, в основных, жизненно наиболее важных вопросах, в вопросах, касающихся «философии жизни», её осознания и понимания, очень немногому могут нас научить.

Необходимо установить, как общее правило, что жизненно наиболее ценно только то, что выстрадано.

«Только горе – говорит Розанов – открывает нам ВЕЛИКОЕ И СВЯТОЕ. До горя – прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно ВЕЛИКОГО, именно СВЯТОГО».

Идея страдальчества не предполагает непременно наличия внешних причин страдания – страдальческих переживаний, обусловленных ярко выраженными причинами внешняго характера, событиями личной и социальной жизни.

Страдание может осуществляться вне этого и быть обусловленным внутренними переживаниями, глубиной этих переживаний, при относительном внешнем благополучии.

Интересно отметить, что в этом отношении можно делить всех людей на две основные категории: на лиц особенно чувствительных ко всему радостному, и на лиц особенно чувствительных ко всему страдальческому.

Конечно, страдание, как справедливо замечает Тэн, «измеряется внутренним потрясением, а не гнетом внешних обстоятельств», т.е., иначе говоря, не силой и значимостью страдальческой нагрузки, а глубиной самих страдальческих переживаний, степенью осознанной переработки их.

В этом смысле и объективно сравнительно малый, непродолжительный страдальческий опыт может произвести глубокую и поучительную перестройку всей психической жизни субъекта, даже в сравнительно ранний, еще недозрелый период его жизни, однако все же общее положение, [высказанное] в свое время Герценом, что «некоторые мысли, подобно политическим правам, могут передаваться только с годами», остается для большинства случаев в силе.

Однако в некоторых случаях, при незначительности этих внутренних причин, а иногда даже вне всякого фактического содержания, страдальчество представляется пустым, имитирующим лишь внешнюю оболочку страдальческих переживаний. Таковы, например, некоторые формы «страданий» невротиков, а также многих психопатических личностей.

Сюда, конечно, не относятся крохоборческие формы «страдания» невротиков (неврастеников, истериков), совершенно не адекватные породившим их причинам, построенные на переоценке самых ничтожных, чаще всего незначительных переживаний и ощущений.

В этом смысле невротика можно было-бы охарактеризовать как своего рода эмоционального ювелира, непрерывно копающегося в своих…

Мы хотим лишь указать на то, что страдальческий опыт нередко повышает значительность и глубину всех связанных с ним переживаний и достижений, придавая им значительно большую жизненную ценность.

Вся беда в том, что в выстраданности нет преемственности. Каждый начинает все сначала.

І.

Конечно, для «философии ради философии» страдальческий опыт не имеет значения. Все это, выражаясь языком Шпенглера, «профессорская философия профессоров философии».

Однако настоящий, жизненный человек, оперирует только жизненными ценностями, располагая их в порядке их большего или меньшего значения для понимания жизни и для деятельности в ней. Для такого человека все эмоционально нейтральные формы познания в меньшей степени поучительны, нежели эмоционально насыщенные.

Наблюдения показывают, что в повседневной жизни положительные и отрицательные эффекты (явления радости и явления горя) не равноценны. Радость тоже многообразный феномен, однако, по-видимому, не в такой степени, как страдание.

Страдание представляет собой значительно более дифференцированное переживание (заключает в себе больше отдельных оттенков, нюансов), нежели радость.

Можно говорить о простой, непосредственной радости, нередко возбуждаемой при этом тоже простыми явлениями окружающей жизни.

Это та её форма, которую мы определяем термином «наивная» и которая больше всего свойственна детскому возрасту.

Есть формы радости – просветленная (радость умиления, радость восторга), как выражение высших эстетических, моральных, космических и религиозных переживаний.

Радость идейных достижений, завершенности, поскольку все недовершенное, до конца непродуманное или непрочувствованное, оставляет ощущение ненасыщенности.

Радость любви – мужчины и женщины, родителей и детей, друзей по отношению друг к другу, христианской любви, любви к ближнему, наконец, любви ко всему живому и неживому в окружающем нас мире.

К низшим формам радости относятся радость, связанная с элементарными физиологическими ощущениями – соматическим довольством, сытостью, или с элементарными психическими явлениями, при отсутствии каких-либо иных форм психических переживаний и потребностей. Это то, что можно было-бы определить как «утробная радость». Об этой форме радости и порождаемого ею счастья в жизни наиболее распространенной, наиболее универсальной, – с грустью говорил Чехов.

«Как в сущности много – говорил он устами одного из своих героев, – довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила!»

Многие, как, например, Пушкин, совершенно отрицают возможность счастья как целостного переживания. «На свете счастья нет – говорит Пушкин, – а есть покой и воля».

«Поскольку мы не в состоянии внутренне отречься от факта своего существования, – говорит Тагор, – бесполезно роптать на его спутника – страдание…

Религия, которую мы черпаем только из писаний, никогда не бывает нашей собственной: вся наша связь с нею заключается только в силе привычки. Обрести вокруг себя религию – это великое, отважное мероприятие, стоящее целой жизни. На высоте страдания она рождается, кровью души она питается, и независимо от того, приносит она счастье человеку или нет, его жизненный путь завершается радостью исполнения».

…Есть также разные периоды в развитии страдания: страдание в стадии своего возникновения (in statu nascendi), на высоте своего развития и остаточные, резидуальные формы страдания, конечные осколки выстраданного. Такова остающаяся на дне души душевная горечь, осадок пережитого.

Страдание, относясь к внутреннему миру человека, к сфере его переживаний, занимает одно из самых видных мест среди этих переживаний. Переживания же, в широком смысле этого слова, должны рассматриваться как реакции на жизненные раздражения.

Таким образом, страдание является одной из главных форм реакции человека на жизнь. Тот, кто живет, тот в той или иной мере страдает.

Однако, говоря о страдальческом опыте, мы не имеем в виду это совершенно общее определение, как бы подводящее всех людей под одну марку, а нечто иное – страдание как форму исключительную, из ряда вон выходящую, как определенное большое событие в жизни (то есть то, что подымается над обыденным, привычным, над бытом), как переживание, встречающееся в жизни далеко не всех людей, далеко не всегда и далеко не в равной мере.

Встречаются, – правда, не так часто, – люди, проходящие сквозь всю жизнь без того, что можно было-бы назвать в этом особенном смысле страданием, или имевшие очень малый, ограниченный, кратковременный страдальческий опыт, или, что встречается тоже нередко, хотя и пережившие подлинный страдальческий опыт, но не извлекшие из него никакого урока, психически совершенно не затронутые им, недостаточно глубоко пережившие его или освободившиеся от него так, как отбывают определенную повинность, то есть немедленно наступающим после него забвением, вытеснением из памяти всего, до того бывшего.

Все эти формы нас в данный момент не интересуют, все это находится вне пределов нашего рассмотрения и исследования. Нас интересует только то большое, массивное, глубоко переживаемое, изменяющее все мировоззрение человека, нередко изменяющее всю его жизнь, что дает основание объективно, четко отличать эту категорию людей, переживших или переживающих страдальческий опыт, от всех прочих.

ІІ.

Если радость чаще всего публична, если она проявляется при всех, то горе, страдание, чаще всего интимно.

Человек в состоянии радости тянется к людям, стремится быть на людях. Человек в горе нередко стремиться уйти от людей. Различное значение страдания и радости в смысле их социальных особенностей, выражается в том, что страдание осуществляется при отсутствии контакта с окружающими, тогда как радость обычно осуществляется лишь в процессе нашего общения с другими людьми.

[Радость социальна… страдание… индивидуально].

Может быть потому, что область страдания, в противоположность другим проявлениям нашей психической жизни, меньше всего заключает в себе однородного, типового и больше всего индивидуального, это область исключений по преимуществу.

Радость порою вульгарна, иногда может даже отталкивать от себя, горе никогда не бывает вульгарным.

«Счастье, благополучие и успех – говорит Оскар Уайльд – могут быть грубы по внешности и вульгарны по сути; страдание – самое нежное во всем творении».

«За смехом и весельем может скрываться жестокий, грубый, бесчувственный темперамент; за страданием – всегда лишь страдание. Правды духовности, внутренной правды в страдающем часто больше, чем в нестрадающем».

Радость чаще всего ничему не учит. Исключение… радость умиления, радость восторга – разные формы экстатической радости, как особого просветления сознания.

Страдание, горе, учит. Конечно, бывает тупое страдание, тупое горе, которое лишь принижает, опустошает душу, но в преобладающем большинстве случаев горе учит. Учит пониманию жизни, главным образом социальной её стороны – пониманию себя и других людей, отношениям между ними, своему отношению к ним, учит прощению, любви.

Но не только горе и страдание научает нас в области социальных отношений, они также научают нас больше ценить окружающий нас мир – животных, растений, учат осознанию чуда мироздания и чуда своего существования в нем.

Люди, никогда не страдавшие и не страдающие – это чаще всего спящие люди, как бы сонно воспринимающие жизнь, лишенные остроты её восприятия, нередко прозевывающие её радости (ибо радость, как мы уже говорили, острее воспринимается как контрастирующее состояние, как противоположность страдальческим переживаниям).

Радостные состояния на неперестрадавшем фоне остро переживается только в детском возрасте (они также характерны для животных), тогда как у взрослых они возможны лишь при особом складе психики (у так называемых «солнечных натур»).

В остальных случаях не невыстраданном фоне они нередко переживаются вяло, тускло, или могут выступать в вульгарной, низкой, иногда даже отталкивающей форме, например, при так называемой «утробной радости».

Если знания, приобретенные нами из книг, наблюдений и размышлений, расширяют наше понимание мира, так сказать, по горизонтали, то страдальческие переживания и продуманность этого пережитого увеличивают это переживание вглубь, по вертикали. Мы при этом часто не столько узнаем больше, сколько сосредоточеннее, глубже.

Это не столько увеличение знания, сколько подлинное понимание. И если на высоте космического сознания весь мир, его позитивная сторона, становится своим (остро ощущается наша слиянность с ним), то в страдальческом прозрении область «своего» распространяется и на негатив мира (горе других – «мое» горе, чужая скорбь – «моя» скорбь), становясь, таким образом, поистине универсальной.

И если в первом случае это касается общего, то здесь именно частного, индивидуального.

Вместе со страданием устанавливается и наиболее правильная критика ценностей. Распрознавание мишурности, суетности, лучше всего устанавливается чрез страдание. Страдание дальше, чем какое-либо иное душевное переживание, от пошлости.

Пошлость и страдание – наиболее полярные, диаметрально противоположные друг другу понятия.

Увеличение и углубление сострадания порождает жалость и внимание не только к большему, но и к мелочам. Сострадальный характер русской литературы (Достоевский, Чехов и ряд других), исполнен жалостью и состраданием к маленьким, серым людям, к повседневным мелочам их жизни и быта. Порожденная состраданием жалость к миру есть увеличение любви к нему.

Говоря о страдании, я имею в виду страдание, уже перешагнувшее через ненависть, преодолевшее её.

І.

Страдания увеличивают сферу любви.

Взаимоотношения между страданием и любовью определяются их стимулирующим, обостряющим влиянием друг на друга. Страдание обостряет любовь, вызывая больший наплыв любви к любимому, любовь обостряет страдание, порождая в большей мере явления тревоги, беспокойства, сострадания.

Мы говорим о сочетании «страдание-любовь».

Но есть и другая, значительно чаще встречающаяся, низшая форма сочетаний: «страдание-озлобление», «страдание-ненависть».

Эта последняя форма в некоторых, далеко не частых, случаях, бывает первой ступенью, за которой следует высшая форма: «страдание-любовь».

На первых порах страдание может порождать озлобление и ненависть.

Как в сфере религиозной высшие религиозные состояния создаются через преодоление реальности, так и высшие страдальческие достижения могут иногда создаваться через преодоления озлобления, ненависти.

Таким образом, страдание-любовь может иногда являться результатом преодоления низшей формы, превращения её в свою прямую противоположность.

…В страдальчестве нередко отмечается возврат к детству. «В горе и унижении – говорит Блок, – к людям часто возвращаются детские черты».

Эти детские черты нередко бывают связаны с более любовным и внимательным отношениям к мелочам жизни, к отдельным крупицам бытия, нежели это свойственно психологии взрослого человека.

ІІ.

Принято нередко противопоставлять друг-другу любовь и смерть как наиболее полярно расположенные на разных полюсах нашей жизни явления.

Однако, такое противопоставление в корне неправильно прежде всего потому, что смерть есть уже нечто выходящее за пределы той категории явлений, к которой принадлежит любовь и которые могут быть сравниваемы друг с другом.

Это феномен уже совершенно иного порядка, стоящий вне явлений жизни.

Если же принимать это противопоставление как противопоставление любви и умирания, то последнее прежде всего и больше всего характеризуется присущим ему страдальчеством или, во всяком случае, элементами страдальчества.

Вот почему правильно было-бы говорить о взаимоотношении между любовью и страданием, как де йствительно наиболее полярными друг-другу феноменами, расположенными как бы на крайних полюсах наших переживаний.

Любовь – как форма максимального влечения к жизни и страдание – как форма максимального отталкивания от нее.

Страдание – не только то, которое можно было-бы назвать медицинским страданием, но и всякое страдание вообще, ближе к смерти, нежели любовь.

Если любовь есть высшая, наиболее интенсивно выраженная форма приятия жизни, если она представляется явлением, в котором то, что мы называем жизнью, наиболее остро чувствуется, то страдание представляет собой форму отталкивания от жизни, один из основных видом неприятия её.

Таким образом, любовь укрепляет, упрочивает нашу связь с жизнью, тогда как страдание её ослабляет. В этом смысле оба эти феномена прямо полярны друг-другу.

Если любовь является основой жизни, представляя собой как бы её позитив, то страдание тоже не в меньшей мере является основой жизни, представляя собой её негатив.

Любовь и страдание – притяжение и отталкивание – взаимно дополняя друг друга, добавляют к бесстрастному образу мира, построенному на основе научных знаний о нем, необходимую эмоциональную теплоту, без которой этот образ мира был бы неполон, недовершен, остался бы безжизненной сухой абстракцией.

Любовь в такой же мере форма познания, как и страдание. Будучи полярными на крайних полюсах, оба эти явления в жизни нередко пронизывают друг-друга, создавая единое неразрывное целое.

Они могут быть связаны между собой причинными отношениями: так любовь, как сильная привязанность к миру, часто служит источником страдания. Бесстрастность не порождает страданий, в то время как явления сострадания, то есть страдания, совместного с другими живыми существами, порождается любовью к этим живым существам.

Не только любовь и смерть, но и любовь и страдание, любовь и боль, представляют собой явления, взаимно дополняющие друг-друга.

Любовь заостряется страданием и углубляется страдальческим опытом. Конечно, все эти явления далеко не исчерпывают того, что охватывается понятием страдания, которое в этом отношении несравненно шире и многообразнее и может быть совершенно независимым от элементов любви. Таково, например, познавательное страдание, страдание от неразрешимости основных проблем бытия, страдание, порождаемое телесной болью или душевными состояниями депрессивного характера (например, витальная, агностическая депрессия и ряд других).

IV. ЗНАЧЕНИЕ СТРАДАНИЯ ДЛЯ ФИЛОСОФИИ

І.

Можно ли, однако, говорить о Философии, построенной на началах страдальческого опыта, как об особой философской системе, особой форме познания? И определяет ли страдание само содержание познания?

На это можно ответить, что до некоторой степени – да; о некоторых философских системах можно сказать, что они выстраданы, о других – что они надуманы.

Конечно, этим не столько определяется конкретное содержание данной философской системы, сколько устанавливается общая направленность известной категории философских построений (познавательных форм), которые при всем различии их конкретного содержания, отличаются, однако, общим признаком своей жизненности (близости к жизни), как построенные на определенно й форме опыта.

Выстраданность еще не определяет собой форму строящихся на ней философских систем. Это только фон, необходимый для того, чтобы эти системы были жизненно ценными.

Между степенью глубины переживаний человека и его мировоззрением существуют определенные соотношения. Порожденная страданием жизненная мудрость только необходимая презумпция для создания подлинно жизненной (а не искусственно надуманной, кабинетной) идеологии.

В таком именно смысле она может рассматриваться как введение в [подлинную] философскую концепцию, как своего рода [предисловие] во всякую будущую философию.

На метафизически истощенной почве философии это не будет той реальной базой, без которой невозможна никакая прочная философская система.

После периода опустошенности души под влиянием страдальчества часто наступает период творческого синтеза – создания Философского мировоззрения.

ІІ.

Не является ли понятие страдальческого опыта универсальным? Конечно, нет.

Порожденного страдальческим опытом во всех разделах человеческой культуры не так уж много. Все остальное – важное и ценное – представляется в этом отношении, так сказать, страдальчески нейтральным. Наиболее ценен страдальческий опыт в области философской мысли, ибо им, как мы уже говорили, определяется жизненность данной философской системы.

Читая произведения морально-философского или религиозно-философского характера, лиц, даже талантливых, но лишенных страдальческого опыта, чувствуется чуждость, непоучительность их концепций, голый вербализм всех их высказываний.

Невольно создается впечатление, что ничему эти люди, в конце-концов, нас научить не могут.

У многих людей (чаще всего лиц не первой молодости, так как молодость вообще при сильных депремирующих переживаниях в меньшей степени обладает способностью к последействию) горе, душевное страдание нередко в корне меняет весь стиль их душевной жизни, переводя его на более возвышенный строй – религиозный, философский, – у других же подобного рода переживания проходят как бы стороной, по иным путям, совершенно не задевая основ их психической жизни, или же, что бывает чаще, – вызывая в них в форме защитного механизма более или менее полное вытеснение из сознания всего пережитого.

В этом смысле защитные механизмы психики по отношению к страдальческим переживаниям, действующие автоматически, помимо воли субъекта, иногда выступают чрезвычайно резко, создавая картины уже явно патологического порядка. Таковы столь поражающие окружающих людей явления полной бесчувственности, безучастности при явлениях тяжелого горя, иногда даже повышенного, веселого настроения при этом.

Все это тесно связано с понятием психической вместимости, как определенной ограниченности психической жизни по отношению к выходящим за пределы её функциональных возможностей.

ІІІ.

Однако, проблема страдания имеет и другое, не в меньшей, если не в большей мере, важное значение для философии.

Это не только пробный камень для испытания выдержанности всякой философской системы, её жизненной прагматической значимости, её актуального, а не кабинетного, как это нередко бывает, характера, её способности в той или иной мере перестраивать жизнь, но в нечто другое, значительно большее. Проблема мирового страдания, как это гениально показал Достоевский и как никто кроме него показать не смог, это основная проблема приятия или неприятия мира (бунт Ивана Карамазова), то есть, иначе говоря, проблема вообще возможного или невозможного существования какой бы то ни было философии (какого бы то ни было осмысления мирового процесса – в плане религиозном или безрелигиозном – безразлично).

Отсюда, от того, приемлем ли мы мир или «почтительнейше возвращаем билет на право входа», в будущую, хотя-бы совершенно абстрактную, безрелигиозную или религиозную гармонию, открывается возможность или невозможность какой бы то ни было философии, как системы упорядоченного всеохвата.

Тут грань, и за пределами её – хаос, бездна сплошной иррациональности. Но и до этой грани – следовательно, в пределах возможного осмысления (которое возможно даже при признании иррациональности всего бытия в целом), известная степень (именно степень!) страдальчества, страдальческого опыта, является необходимым условием, определяющим ценность того или иного мировоззрения.

Вот на эту сторону значения страдания нам бы и хотелось обратить внимание в данной работе.

IV.

Наше обыденное сознание философично – мы живем интересами сегодняшнего дня. Философия же рассчитана на значительное понимание жизни, в не всегда есть элементы высшего осознания и, стало быть, просветления. Она не говорит об обыденном, хотя и должна учитывать это обыденное.

Если спокойное, уравновешенное, философское познание, будучи даже очень глубоким, близко все же к психологическому понятию перцепции, то познание в известной степени выстраданное ближе к тому всеохватывающему и, главное, наиболее приобщенному ко всему содержанию личности познания, которое определяется понятием…

Мы подчеркиваем примат переживания, соединенного с познанием, перед чистым познанием (или, во всяком случае, перед познанием, слабо насыщенном переживанием).

Мы выдвигаем форму восприятия мира более совершенную, чем голое познание и вместе с тем более интеллектуализированную, чем простое переживание – мы бы назвали её «познавательным переживанием» (переживанием, ведущим к познанию, более углубленному, нежели простое познание).

Это далеко не адекватно так называемому жизненному опыту, ибо последний может быть автоматизирован и протекать ниже порога сознания. Это более глобальная форма нашего восприятия, всего нашего отношения к миру.

(Некоторые понимают «жизненный опыт», как сумму накопленных, главным образом практических, знаний. Такого рода жизненный опыт, прагматически чрезвычайно ценный, не имеется, однако, нами в виду, так как лишен тог атрибута, которому мы в данном случае придаем наибольшее значение – атрибута выстраданности переживания).

Конечно, роль этого «познавательного переживания» в разных отделах философии разная.

В гносеологии оно меньше всего имеет значение. Кант, проживший всю свою жизнь в спокойных академических условиях Кенигсберга и не имевший в своей жизни никакого страдальческого опыта, создал величайшую по своей глубине философскую концепцию. То же можно сказать и о целом ряде других великих философов.

Однако, в другом разделе философии – в разделе философии морали, – только то, что лично глубоко пережито и выстрадано, может стать жизненно ценным, войти в плоть и кровь другого, а не остаться, как это нередко бывает в области гносеологических проблем, лишь знанием для «хорошей погоды».

В состав того, что мы назвали познавательным переживанием, [входят] в известной мере [аффективные] компоненты.

Если аффективность сама по себе может искажать восприятие нами окружающего нас мира (таково, например, искажающее действие аффективной логики), то, с другой стороны, безаффектность, холодный объективизм в области моральных проблем придает им характер голой вербальности, ни для кого не убедительной и никому не нужной.

Таким образом, в пределах этих двух сфер – чистого познания и чистого переживания – возможно лишь одностороннее и поэтому ограниченное познание мира. Только синтез этих двух моментов может дать необходимую [полноту].

V.

Выше мы говорили, что страдание есть знание. Большинство положительных понятий, которыми мы пользуемся, построено на их отрицательной характеристике, на представлении об их противоположностях.

Так, здоровье – это отсутствие болезни, счастье, – это, прежде всего и больше всего, отсутствие несчастья и поэтому лучше всего познается как контраст к несчастью, и прочее в том же роде.

Мудрость страдания.

Путь Иова – смирение от страдания, – это одно из проявлений высшей мудрости. Такова, например, мудрость страдания у Данте, у Рембрандта в его последней картине «Блудный сын» и, особенно, у Достоевского.

«Достоевский – говорит Цвейг, – в рабстве у судьбы благодаря смирению и мудрости стал великим победителем страданий, самым искренним матерьялом переоценки ценностей с евангелевских времен. Чем больше он претерпевал как человек, тем блаженнее он познавал смысл и необходимость мирового страдания».

Восстание против Бога, подобно Иакову, и смирение под влиянием выстраданного, подобно Иову, – такова амплитуда колебаний взыскующего человеческого духа, его температурная кривая, лихорадочные подъемы и последующие падения.

Конечно, можно возразить, что то, что определяется понятием «страдальческий опыт», весьма условно. Для одних критерием его являются внешние события, насыщенность ими биографии человека, иногда даже грубыми в смысле своего трагического содержания, для других – события их внутренной жизни, незаметные или малозаметные для окружающих, но не менее глубоко, а подчас и не менее трагично переживаемые.

У одних для создания такого опыта, для приобретения в этом смысле жизненной мудрости, требуется длительный период времени – он поэтому осознается только к периоду пожилого возраста; для других достаточно бывает короткого времени и человек, будучи по возрасту еще молодым, представляется в этом смысле жизненно более зрелым, как бы прошедшим в короткий срок определенный жизненный курс.

В некоторых случаях определенный страдальческий опыт не столько определяется отдельными четкими фактами, сколько интуитивно угадывается в человеке.

На основании всего этого можно было-бы думать, что самое понятие страдальческого опыта при отсутствии четких критериев или его определения, теряет свое значение в качестве [презумпции] для построения особого, основанного на нем мировоззрения и понимаемое в широком смысле, становится слишком универсальным и поэтому сходит на нет.

Однако, именно этот страдальческий опыт, устанавливая определенную, если её можно так назвать – страдальческую «взрослость», на многих жизненных примерах убеждает нас в том, что только глубоко перестрадавшие люди по-настоящему понимают друг-друга и интуитивно угадывают друг в друге созвучные переживания, и что можно в этом отношении почувствовать непосредственно не доказуемую, но тем не менее несомненную перекликаемость между собой некоторых великих страдальцев на разных этапах мировой истории (таково, например, созвучие в каком-то трудно определенном плане, в плане каких-то элементов их страдальческого опыта, таких лиц, как Данте, Рембрандт, Достоевский).

И, наконец, как наиболее общее и, вместе с тем, наиболее убедительное созвучание каждого исстрадавшегося или страдающего со Христом, – не в смысле, конечно, навязанной извне или по привычке, усвоенной с детских лет религии и не в смысле утешительных религиозных представлений о загробных благах, – а созвучание в смысле выстраданности мировоззрения, как бы символического со-распятия с Ним; тяготение к христианским идеям, даже нередко вне их религиозного понимания, сотен тысяч исстрадавшихся людей, как к исходному в результате страдальческого опыта мироощущению и миропониманию, каковы бы не были предварительные конкретные философские варианты этого понимания.

VI.

Выше мы уже подняли вопрос о том, нужен ли вообще этот страдальческий опыт? Не лежит ли в основе оценки его, как источника некоей философской углубленности, идея самооправдания, скрытое, даже, быть может, бессознательное желание создать иллюзию, обмануть себя путем признания какой-то ценности за тем, что устранить или хотя-бы изменить мы не в состоянии.

На это мы должны сказать решительное: нет!

Этот опыт, особенно в такой сгущенной, конденсированной формы, если бы мы имели право выбирать, не нужен вообще, как не нужно (индивидуально и социально) все утрированное, доведенное чуть ли не до последней черты, как не нужно каждому последующему поколению целиком повторять все пережитое сначала.

Но будучи не нужен вообще, такого рода страдальческий опыт (не всякий, а именно такого рода), раз он уже существует, важен, как определенный критерий жизненного знания.

Если не существует вообще знания (или, во всяком случае почти нет) без определенного опыта, то этот наш опыт должен для будущих поколений послужить [масштабом] для установления определенных моральных и социальных ценностей, ибо он, этот опыт, наиболее трезв и реалистичен.

Что же касается общей нужности или ненужности его, то что вообще можно говорить за или против стихии, стихийных сил сегодняшнего дня в проявлениях человека?

VII.

На чем можно строить свое мировоззрение? Иначе говоря: из какого состояния нашего сознания необходимо сходить, чтобы созданное нами мировоззрение был бы не только мировоззрением «для хорошей погоды», но и служило бы нам во все моменты жизни?

Возможно при этом исходить из трех состояний сознания:

1. Спокойного, ясного, ничем не искушенного сознания («безоблачного неба психики»), лишенного в прошлом каких-либо значительных переживаний;

2. Состояния сознания, при котором в прошлом имеется страдальческий опыт;

3. Состояния сознания на высоте самого страдания.

Мы остановимся на втором из перечисленных нами состояний, считая, что первое и последнее (два крайних полюса) неполны и потому неудовлетворительны.

V. ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СТРАДАНИЯ

I.

Одной из профессий, которой приходится на каждом шагу иметь дело с человеческим страданием, является врачебная профессия.

Посколько врач не может не интересоваться переживанием, тем, как больной реагирует на свое болезненное состояние (об этом свидетельствуют обычные вопросы врача: «как вы себя чувствуете? на что жалуетесь? что и где у вас болит? и прочее в том же роде) постолько он должен уделять большое внимание проблеме страдания, анализу этого феномена.

Правда, указанные выше врачебные вопросы как-будто имеют в виду не столько ознакомление врача с самими субъективными переживаниями больного, сколько выяснение через посредство этих переживаний явлений объективного характера – симптомов, помогающих распознать болезнь (заболевший орган, место боли, характер её и прочее), однако, отсюда еще не следует, что само переживание его не интересует.

Доказательством того, что эти переживания не в меньшей мере интересны для врача, чем объективные данные, могут служить хотя-бы обычные, столь распространенные в врачебной практике, психотерапевтические приемы: обычный, мы бы даже сказали профессиональный, нередко даже наигранный, врачебный оптимизм, с которым врач говорит с больным об его болезни и который он, прощаясь и уходя… у больного.

Однако посколько медицина до сих пор интересуется лишь объективной картиной болезни и мало интересуется тем, как эта болезнь переживается больным, постолько и в круг её внимания до сих пор, к сожалению, не входила проблема страдания.

Это один из ярких примеров того бездушного механического подхода к живому, чувствующему и переживающему все впечатления окружающего мира человеку, которое в современной медицине представляется господствующим.

А между тем, «скорбные чувства, как говорит Крепелин, вообще оказывают на нашу духовную жизнь большее влияние, чем радостные, протекающие менее бурно. Поэтому первые среди болезненных …мочий играют большую роль».

Вот почему именно отрицательные аффекты – аффекты горя, волнений, страха, действуя как психическая травма, имеют наибольшее значение в возникновении психических расстройств.

«Радостные эмоции – говорит Блюменау, – почти никогда не бывают причиной истерических расстройств».

Странное дело: медицина тщательно изучает причину болезни, причину боли, причину страдания, ищет способов их устранения, но сравнительно очень мало уделяет внимания изучению самой боли, как таковой, не только её физиологической, но и жизненной сферы, не занимается анализом болезни, как определенного переживания, и совершенно не интересуется проблемой страдания в её широком психологическом и философском смысле (об этом нигде в медицинских руководствах ни слова не говорится), между тем, как сама ежедневно, ежечасно, как мы уже говорили – больше, чем какая-нибудь другая форма человеческой деятельности – имеет дело со страданием.

Оправдываться тем, что переживания болезни глубоко субъективны, зависят, как сказали бы психологи, от «аперцептивной массы» данного индивидуума, что понятие переживания болезни и понятие страдания вообще нечетки и что можно говорить о них только общими фразами, было-бы совершенно неправильно. Не говоря уже о том, что таких разделов нашей жизни, которые не подлежали-бы научному анализу нет, и в сфере указанных феноменов при внимательном их рассмотрении можно найти немало того, над чем можно было-бы плодотворно поработать.

Правда, страдание, с которым имеют дело медики (эта, если можно было-бы так её назвать, медицинская форма страдания, страдания, связанные с физической болью или психические страдания некоторых невротиков и душевнобольных, так как только небольшая их часть способна страдальчески переживать свое болезненное состояние) далеко не исчерпывает всего того, что охватывается общим понятием страдания.

Тот круг страданий, с которым обычно имеют дело в своей практике врачи, формы страдания, порожденные болезненным состоянием, представляют собой очень небольшую часть всего, что вообще объединяется понятием страдания как сложной и многообразной формы переживаний.

Все это лишь небольшая часть большого и многообразного явления, именуемого человеческим страданием.

ІІ.

Мы различаем психическое физическое страдание, связанное главным образом с болью, а также с физической слабостью, удушьем, голодом, жаждой… органов чувств – зрения, слуха, и целый ряд других причин физического характера.

Страдание и боль близкие, но, конечно, не однородные понятия.

Боль – понятие чисто физиологическое, страдание – чисто психологическое. Некоторые формы боли – особенно длительные, хронические, обрастая психическими переживаниями, переходят в страдание.

Однако, боль может совершенно не сопровождаться страданием (таково, например, элементарное болевое ощущение, такова одномоментная, преходящая боль).

Психическая боль это в значительной мере образное выражение (однородное обозначение по аналогии) – представляет собой чаще уже страдальческое переживание. Преобладающее большинство страдальческих переживаний не связано с физической болью.

Психическое страдание является высшей формой, требующей уже известной психической зрелости. Вот почему детскому периоду свойственны по преимуществу лишь физические страдания.

В пределах каждого из этих двух разделом существует целый ряд вариантов, не поддающихся, однако, четкому определению в виду индивидуальной заостренности каждого из них.

Боль психическая и боль физическая – это только одно и то же слово, лишь образное выражение, но фактически в них совершенно различное содержание.

На известной грани эти два феномена близко соприкасаются друг с другом (боль физическая часто переходит в психическую и незаметно сливается с нею), но на крайних полюсах они представляют собой феномены совершенно различного порядка, абсолютно несравнимые.

Общее у них – это неприемлемость, невыносимость переживаемого.

Врачи, имеющие больше всего дело с физической формой страдания, различают разные виды боли, имеющие большое практическое значение для распознавания характера болезненного процесса, однако, это не определяет особенностей самого страдания, как переживания, как формы реакции личности.

К психическим страданиям относятся страдания, не связанные с физическими причинами. Отчасти, однако, в значительно меньшей мере, чем физическая форма страдания, должны быть отнесены и некоторые виды психического страдания, подлежащие ведению врачей – например, депрессивные переживания некоторых душевно больных, страдания лиц психически неполноценных – невротиков, психопатов, мучительно переживающих свою неполноценность, свои дефекты, и ряд других.

Это все те формы, при которых медицина, если не всегда может, то всегда должна стремиться помочь, ибо это всецело её область. Кроме того, надо заметить, что далеко не все болезненные явления, с которыми имеет дело медик, связанные со страданием. Так, при многих душевных заболеваниях, отсутствует сознание болезни и само болезненное состояние не переживается как страдание. Иной эуфорически настроенный прогре… невротик… болезни, чувствует себя счастливее других. Однако, и в этих случаях не исключены страдальчески элементы уже не со стороны самого больного, а со стороны окружающих, посколько каждый душевно больной способен вызывать у здорового человека явления сострадания.

Классическим выражением страдания, связанного с телесной болью в её высшей облагороженной форме, может служить античный Лаокоон.

«Телесная боль и величие духа – говорит Лессинг – с одинаковой силой выражены во всей установке фигуры Лаокоона и в одинаковой степени соразмерны. Лаокоон страдает, его мука глубоко трогает нас, но мы хотели бы переносить наши муки так же, как и этот великий человек. Боль не проявляется на лице Лаокоона с той напряженностью, которую можно было-бы ожидать при силе этой боли».

К этому выражению физического страдания может быть противопоставлено чисто психическое страдание в той его наиболее реалистической форме, какой его нередко передают современные художники.

Очень показательно в этом отношении сопоставление группы Лаокоона, являющейся классическим примером античного представления о страдании, с такими произведениями нашего времени, как, например, «Голгофа».

Некоторые виды психических переживаний, все более интеллектуализируясь на протяжении культурного развития человечества, принимают с течением времени иные формы.

Так «действительная храбрость первобытной грубой старины прекратилась у нас в храбрость страдательную».

IІІ.

Поскольку психология и патопсихология различают два вида чувствительности, а отсюда и эмоциональности – биологически более древнюю протопатическую и биологически позднейшую эпикритическую, гностическую, постолько можно говорить и о двух видах построенных на этой эмоциональности сложных формах психических переживаний – страданиях – о первичной агностической, безотчетной (протопатической) форме страдания, и о сознательной гностической (эпикритической) его форме.

Патопсихология различает категории страдания – витальную (например, витальная депрессия, страдание при протопатических болях), и гностическую (депрессия реактивная, страдания эпикритического характера).Первая категория относится к архаически наиболее древним разделам нашей психической жизни и связывается с психологическими явлениями в области подкорковых образований, вторая в эволюционном отношении новая, связана бывает, как и все осознаваемое, весь гнозис, с передним, наиболее новым, разделом мозга – с мозговой корой.

Этим намечаются главные этапы в процессе эволюционного развития феноменов чувствительности, боли, эмоциональных проявлений и венчающих их, включающих их в свой состав, сложных форм переживаний, именуемых нами страданием.

Таким образом, высшая форма – форма осознания страдания, реактивная в широком понимании этого слова, является вместе с тем и наиболее дифференцированной.

Как и все гностическое, она увеличивает наш гнозис – познание окружающего нас мира.

Наряду с этой биологической существует и историческая эволюция страдания.

Так, современные формы страдания – даже самые ужасные – все более упрощаются, лишаются элементов некогда сопровождавшей их романтики, красочности.

Сейчас нет уже торжественно обставленных костров, на которых сжигали бы еретиков, нет палачей в красных рубахах, публично выступающих перед народом, нет явлений всенародных казней и прочего, хотя по существу дело нисколько не изменилось.

Сейчас все проще, будничнее и от этого опрощения трагизм самих переживаний еще более увеличивается.

По примеру того, как мы с течением времени совершенно «обуднили» чудо – сделали его чем-то будничным, обыденным (например, чудо окружающего нас мироздания, чудо нашей жизни), так мы обуднили и страдание, лишили его свякой орнаментации, хоть немного уменьшающей романтики, сделали его для массового восприятия незаметным или малозаметным.

«Весь ужас современности, – говорит Оскар Уайльд, – в том, что она рядит трагедию в одежды комедии и через это великая действительность ежедневно является или общим местом, или чем-то лишенным стиля».

Область немого, не доходящего до сознания, до сопереживания масс, увеличилась за счет нарастания упрощенности, будничности, порожденных в свою очередь нарастанием мирового холода.

Наряду с положительным воздействием страдания (главным образом личного страдальческого опыта), служащего как-бы пробным камнем для мировоззрения, определяющим его серьезность и жизненность, существует и отрицательное влияние страдания на всю психическую жизнь человека, особенно, конечно, сказывающееся в случаях превышения известной меры – меры интенсивности и меры длительности страдания.

С этим отрицательным воздействием страдания связана также проблема, которая, к сожалению, до сих пор еще по-настоящему не ставилась в изолированном виде – это проблема страдания, как источника душевных заболеваний.

Как это ни покажется на первых порах странным, но роль страдания в специальной медицинской литературе недооценивается. Это в значительной мере обусловлено особенностями современного научного матерьялизма, согласно которому акцент больше всего ставится на грубо органической (на матерьяльных изменениях в мозгу), а переживаниям, как и всему психологическому, в виду его меньшей уловимости, невещественности, уделяется значительно меньше внимания.

А между тем, всякая болезнь, как соматическая, так особенно психическая, не представляет собой нечто, что, накладываясь извне на индивидуума, лишь пассивно им воспринимается, оставляя следы по примеру чисто механических отпечатков на пластической массе, как можно было бы думать, если исходить их общераспространенного медицинского представления, не учитывающего, или весьма мало учитывающего, психическую сторону явлений.

Болезнь всегда вызывает ответную реакцию со стороны организма, не только физиологическую, но и психическую, что определяется общим понятием реакции, реактивного переживания.

Переживание же в преобладающем большинстве случаев заключает в себе более или менее выраженные страдальческие компоненты.

Одним из источников психической формы страдания является неизвестность.

Ведь страх смерти со всеми связанными с ним переживаниями больше всего порождается ужасом перед неизвестным.

Нужно отличать истинное страдание от страдания ложного (псевдо-страдания).

Ложное страдание – это то, что либо не соответствует внешним формам своего выражения самим переживаниям (утрировка, выявление лишь физиологических коррелятивов страдания) либо страдание надуманное, безэмоциональное, головное.

Есть также форма страдания, хотя и истинная, но в силу своей крайней неадекватности внешним раздражениям мизерабельная, не вызывающая или мало вызывающая вследствие этого сопереживания с нашей стороны.

При отсутствии страдальческого опыта трагические вопросы философского порядка нередко подменяются вопросами больше гигиены, нежели морали. Такова, в значительной мере, проповедь вегетарианства, борьбы с курением, привычным потреблением небольших доз алкоголя, борьба с онанизмом и прочее в том же духе.

Иногда, особенно в случаях, когда человек до известной степени сам участвует в выборе объекта своих страдальческих переживаний, [невозможно] бывает применить оценочные суждения к этим переживаниям, определяя их с точки зрения разумности, или с точки зрения их моральной значимости.

Отсюда можно говорить об умной боли и о глупом страдании, о моральных муках и о муках безнравственности, о безнравственных страдальческих переживаниях.

Из всех форм выражения наших чувств страдание относится с самым утонченным по своей выразительности. Оно оказывается больше всего в выражении глаз, в меньшей мере в мимике лица.

Лица страдающих, как духовно более насыщенные, чаще одновременно с этим в большей мере производят впечатление умных лиц, нежели лица радующихся. Однако, если страдание, с одной стороны, одухотворяет, то с другой стороны, по форме своего отрицательного воздействия – оно нередко приводит к унылому, упадочному духовному состоянию.

В результате, многие страдающие, и не просветленные страданием люди, особенно хронические страдальцы, – это скучные, унылые люди, от которых торопишься скорее отойти и позабыть о них и об их жалобах, хотя и относишься с уважением к их переживаниям.

Это потому, что страдание чаще всего безкрасочно, однотипно, серо, тогда как радость часто красочна и многогранна.

В итоге, радость нередко будирует, воодушевляет, тогда как страдание угнетает и принижает.

Всегда ли существуют внешние атрибуты страдания – все эти видимые нами физиологические или передаваемые нам психологические формы выражения его вовне?

Говоря о страдании, мы должны учитывать также и те его формы, глубоко скрытые, интимные, наиболее рафинированные, наиболее духовные, которые никогда вовне не выявляются, проходя сквозь жизнь без какого бы то ни было материального оформления, как чистые формы переживаний, как чистая, рафинированная духовность.

Страдание с течением времени часто не остается однородным, и, в той или иной форме, меняется. Иногда, правда, можно говорить о стабильной его форме (особенно при условии продолжающегося раздражения, порождающего страдание), об увязке его с личностью и отсюда о привыкании к нему. Это стойкое состояние обычно ведет к значительному опустошению душевной жизни.

В других случаях, стойким является не само страдание, известная форма сенсибилизации в отношении его, как-бы психическая аллергия, благодаря которой это страдание легко может оживать, хотя и в ослабленной форме, при соответствующем внешнем раздражении.

Наряду с стабилизацией, можно говорить и о различных формах изживания страдания. Таковы явления постепенного затухания его интенсивности в связи с процессом последующего эмоционального и интеллектуального забвения следов бывших раздражений.

Другим вариантом изживания является форма активного вытеснения из сознания бывшего страдания с превращением его в скрытое комплексное состояние.

Среди всех комплексных образований, страдальческий комплекс является самым распространенным. Существуют люди с весьма большой страдальческой комплексной насыщенностью, ничем, однако, не выявляющейся вовне и потому в обычных условиях незаметной для окружающих, дающие по временам весьма резкую страдальческую реакцию иногда даже на сравнительно малые раздражения (то есть, по типу парадоксальной реакции).

Однако, помимо того, что страдание нередко опустошает душу, оно часто озлобляет человека, делает его более черствым, жестоким, порой даже бесчеловечным.

Все это относится к отрицательным видам влияния страдания. ..

Эволюция душевной боли.

Об этом никто из психологов ничего не писал – все время было не до этого. А между тем, это область психологически совершенно не разработанная, нуждающаяся в детальном анализе для установления известных этапов, известных степеней в росте и развитии, утончении душевной боли.

IV.

Чрезвычайно интересным представляется явление, которое, как нам кажется, еще недостаточно подверглось научному психологическому анализу, хотя в жизни оно встречается весьма нередко. Это – положительное влияние болезни на психическую жизнь человека («болезнь как благо»).

Как известно, целый ряд легендарных, а также исторических сказаний наполнен описаниями картин такого рода душевных перерождений, обращений, созидающихся в результате перенесенных болезней.

Из наблюдений над выздоравливающими и из многих автобиографий и дневников мы узнаем о некоторых высших формах мироощущения у лиц, выздоравливающих от болезней.

«Болезнь научает больше думать» – говорит Цвейг, – так как болезнь, добавим мы, часто является толчком к умственной жизни.

Многие моральные и философские перерождения человека относятся к периоду выздоровления после тяжелых болезней. А так как почти всякая болезнь связана со страданьем, хотя бы в самой элементарной его форме – в форме боли, упадочного душевного настроения, временами отчаянья или тоски, то естественно считать, что в последующем состоянии психического подъема и обновления эти переживания играют значительную роль.

Страдание в смысле Ницше – по словам Цвейга, – только один, только темный берег болезни; другой сияет несказанным светом: это выздоровление. Только отправляясь от берега страдания, можно его достигнуть.

Но выздоровление, здоровье означает больше, чем достижение нормального жизненного состояния, не просто превращение, а нечто бесконечно большее: это восхождение, возвышение и утончение; из болезни выходит человек с повышенной чувствительностью кожи, с утонченным осязанием, с обостренным для радостей вкусом, с более нежным языком для хороших вещей, с более веселыми чувствами и новой, более опасной, неискушенностью в наслаждениях, детски простодушным и в то же время в тысячу раз более утонченным, чем когда бы то ни было.

И это второе здоровье, стоящее позади болезни, не слепо воспринятое, страстно выстраданное, насильно вырванное, сотнями вздохов и криков купленное, это «завоеванное, вымученное» здоровье в тысячу раз жизненнее, чем тупое самодовольство всегда здорового человека».

Если бы психические переживания реконвалесцентов – лиц, выздоравливающих после тяжелых и длительных телесных заболеваний, – можно было бы распространить на всю человеческую жизнь, то все наше существование приобрело бы совершенно иной смысл и иную значимость.

Это обновляющее, освежающее и возрождающее действие периода выздоровления находится, несомненно, в прямой связи с происходящими в таких случаях биологическими процессами в организма.

Как известно, затруднительное положение живых тканей, создавшееся в состоянии болезни, вызывает выработку в них особых веществ, стимулирующих регенеративных процессы (процессы возрождения), не только в пределах, близлежащих к больной ткани, но и во всем организме.

Это оживляющее действие больной, отмирающей ткани на регенеративные процессы… играет большую роль в современной тканевой терапии.

Можно сказать, что процесс умирання, то есть межуточное, среднее состояние между здоровцем и смертью и, следовательно, страдание как психический и физиологический колл… этого межуточного состояния, биологически представляются значительно более мощными и поэтому более важными для жизни факторами, чем уравновешенное состояние, именуемое физическим и психическим здоровьем.

В некоторых случаях это просветленное состояние сознание связано бывает не с процессом выздоровления (следовательно, не с подъемом всех жизненных сил, как бы возрождением к новой жизни), а с самым болезненным процессом – часто хроническим, ведущим к определенным формам физической астенизации.

Такова совершенно особая форма эуфории (повышенного настроения, душевного подъема у туберкулезных). Смотрите в этом отношении исключительно яркое описание этого душевного состояния умирающего туберкулезного у Достоевского в «Братьях Карамазовых» – «О юноше брате старца Зосимы».

Точно так же такого рода явление, уже не как длительное состояние, а лишь как отдельные моменты (миги) исключительно яркого душевного подъема, просветления духа, отмечаются иногда у эпилептиков (смотрите у того же Достоевского в «Идиоте» описание отдельных переживаний перед припадком у князя Мышкина.

Повторяем – та форма страдания и особенно та форма радости, исходящая из страдания, с которыми в жизни повседневно имеет дело врач, хотя он и недооценивает их значения, особенно радости (например, совершенно не уделяет специального внимания исключительному душевному состоянию лиц, выздоравливающих после длительных и тяжелых заболеваний), представляют собой лишь очень небольшую ограниченную часть того, что охватывается общим опытом страдания.

C несколько иным разделом страданий имеет дело священник – соприкасается с ними в своей деятельности, – хотя он тоже, еще в большей мере, чем врач, обычно не оценивает всего их значения, подходя к страданию чаще всего как профессионал, с готовыми трафаретными формулами, не задумываясь, даже религиозно не задумываясь над ним.

Но и за пределами всех этих видов страдания, включающихся в круг ведения этих двух видов деятельного соприкосновения с человеком, остается еще в жизни бесконечно много иного страдальческого.

І.

Мы признаем лишь философию, включающую в себя «все человеческое, слишком человеческое», делающую учет на него. Только через это, а ни в коем случае не мимо этого можно создать подлинно жизненную философию.

Страдальческое познание, познание чрез страдальчество, не есть простое познание.

Существуют чистые формы философского познания.

Маркс восставал против них, считая, что философия должна быть одновременно и формой понимания, формой действия. Иначе говоря, миросозерцание обязывает. Мы тоже возражаем против чистых форм философского познания, считая их как теоретически, так и практически сравнительно малоценными.

Мы тоже признаем познание в действии.

Таким познанием в действии является, по нашему мнению, страдальческий опыт. Говоря так, мы имеем в виду лишь действенно выстраданное познание, не просто пассивно усвоенное внутреннее, чаще всего мучительно приобретенное.

Любовь есть форма познания.

Об этом проникновенно говорил еще Леонардо да Винчи.

«Любовь есть форма познания – писал он. – Любовь тем пламеннее, чем познание точнее».

Страдание тоже, как мы уже говорили, есть форма познания, однако лишь до известных пределов выраженности этого страдания…

Каждое положительное мировоззрение – идеалистическое или матерьялистическое, религиозное или арелигиозное – только тогда становится идейно ценным, когда оно прошло через горнило испытаний, то есть, когда оно выстрадано субъектом.

А для этого оно в подавляющем большинстве случаев должно пройти через стадию агностицизма.

Агностицизм сам по себе тоже является отдельным мировоззрением, хотя в нем чаще всего можно обнаружить в рудиментарной форме и отдельные элементы положительного мировоззрения – либо идеалистического, либо матерьялистического, так как одно лишь голое «не знаю» не может удовлетворить всех запросов человеческого духа.

Как известно, почти все наши чувства включают в себя в большей или меньшей мере и элементы познавательного характера, так как голая, беспредметная эмоциональность встречается в нормальных условиях относительно редко.

Чувства, противоположные всему страдальческому – радость, умиление, восторг, – тоже таят в себе познавательные элементы, – элементы расширения нашего познания, – однако в значительно меньшей мере, нежели страдание.

Можно сказать, что человек меньше духовно растет через посредство радости, нежели чрез посредство страдания, несмотря на то, что, в конечном итоге, радость есть самая высшая категория человеческого духа.

ІІ.

Как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, но нужда и труд нередко делают человека лучшим, тогда как довольство и сытость чаще всего его развращают. Может быть потому, что в нужде есть элементы страдальчества.

Вот почему лучшие люди чаще всего выходили из сравнительно малообеспеченных слоев населения.

Опыт показывает, что горе более облагораживает, чем радость, хотя радость и есть то, к чему мы всеми силами стремимся и должны стремиться. Это потому, что горе имеет значительно меньше вариантов и поэтому универсально, доходит до каждого (оно легче со-переживается окружающими), тогда как радость заключает в себе больший диапазон разновидностей в виду своей большей индивидуальности, большему эгоцентризму, и поэтому менее заражает окружающих, далеко не всегда совпадая с установкой каждого.

Радость менее вызывает со-переживание, она менее социальна.

«Как объясняется, – пишет Розанов, – роковое, черное всемирное «нужно несчастье»?

Оно объясняется из какого-то врожденно-сущего – в «закваске» мира-неблагородства.

Страдаем – и лучше.

Счастливы – и хуже.

О, какой это Рок!»

«Наслаждение нужно, чтобы было прекрасным тело, – говорит Уайльд, – боль – чтоб стала прекрасной душа».

Касаясь вопроса о том, что мы становимся лучше после страдания, Розанов говорит:

«Не на этом ли основан «выигрыш без проигрыша» демократии? Она вовсе не рождается в «золотых пеленках» морали; с грешком, «как и все». Но она – «в нижнем положении»: и нравственный ореол привлек к ней всех…»

Розанов дошел даже до того, что обвинял Толстого в том, что он «прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь. Никакого страдания; никакого «тернового венца»; никакой героической борьбы за убеждения; и даже никаких особенно интересных приключений».

«Да – спешит добавить он – приключения «со своими идеями»… Но это уже антураж литературный».

Идея новой, более углубленной формы познания через страдальчество, страдальческий опыт, конечно, не нова и неоднократно повторялась как в религиозных, так и в философских и в художественно-философских концепциях. Такова, например, основа «Божественной Комедии» Данте, где восприятие рая становится возможным в силу контрастности лишь после того, как был пройден ряд мучительных страдальческих кругов, причем – что особенно характерно, – на эти страдальческие круги автор жертвовал и больше внимания и больше красок.

Эта же идея (прохождение чрез страдальческий опыт как ступень к высшей форме познания) выступает и в некоторых других художественно-философских произведениях мирового значения (в «Фаусте», в «Войне и Мире», в «Братьях Карамазовых»).

«Привелегия тех, кто страдал – говорит Уайльд, – стать глубже».

Историческое церковное христианство отстраняется от радости, так как не видит в ней одухотворенности, считая одухотворенным только горе, печаль, страдание.

Это, конечно, неверно.

Радость может быть не только не менее, но в неизмеримо большей степени одухотвореннее горя, но, правда, только определенная, ограниченная форма радости, тогда как горе бывает одухотворенным почти во всех своих проявлениях.

Всегда легче утверждать то, чего не надо, нежели то, что надо.