Четвертий розділ циклу «Мимолетные мысли» складається з 12 фрагментів, які ми об’єднали у 9 тематичних блоків:

III. Про Північ та Південь;

IV. Мудрість рослин;

V. Осінь;

VI. Окремі спостереження;

VII. Про суворість та м’якість;

VIII. Про відчуття життя;

IX. Мотиви любові та молитви в природі.

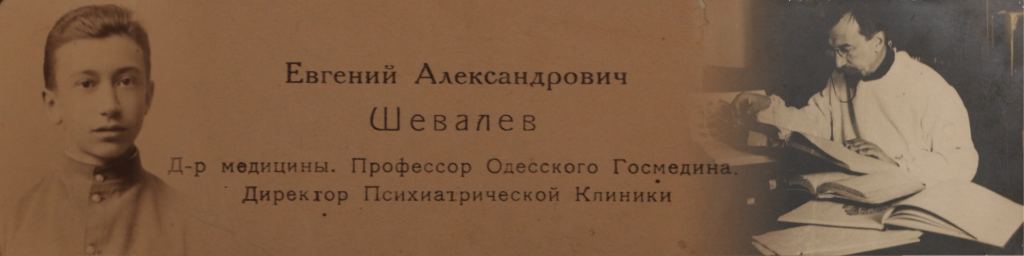

Текст відтворено у відповідності з авторською лексикою та орфографією. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.

Человек и природа лишь временами, и то на короткий срок, входят в гармоническое соприкосновение друг с другом, расходясь на всем остальном пути до степени глубокой враждебности (слепая власть и неприступность стихий), в лучшем случае безразличия. Отсюда часто делается неправильный вывод об изначальности космической слиянности, о том, что эти шаги представляют собой просветы в какое-то сплошное, некогда бывшее сосуществование.

Правильнее, однако, было бы признать наряду с этой слиянностью изначальную дуалистическую сущность этой связи, как изначально, но не целостно (вопреки стремлению нашего синтезирующего ума) мозаично и незавершенно (вопреки тенденциям к завершенности) все в окружающем мире.

«Отсюда, как разлад возник?

И отчего в едином хоре

Душа не то поет, что море,

И ропщет мыслящий тростник?»*

Необходимо признать законность такой антиномичности. Все это синтезируется лишь в плане религиозно-космического, а не непосредственного восприятия.

Природа часто хороша, прекрасна, она действует успокаивающе, возвышающе, примиряя с жизнью. Но часто страшна.

Человек часто безразличен, иногда интересен, реже привлекателен, хорош. Очень часто страшен.

Отсюда равнодействующая жизни в целом, все время колеблющаяся между крайними полюсами: наряду с состоянием безразличия – чувство страха, прекрасный мир – страшный мир.

- З вірша Федора Тютчева «Певучесть есть в морских волнах»

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце» (Анаксагор).

Этот изначальный космический смысл жизни сознают, к сожалению, весьма и весьма немногие.

Большинство проходят свой жизненный путь, не думая о том, что призваны в жизни прежде всего и больше всего к тому, чтобы видеть солнце и радоваться всему солнечному.

Есть люди, которые очень редко смотрят на небо.

Недосуг, либо просто не интересно.

А между тем, необходимо выработать в себе методическое правило часто и подолгу смотреть на небо. Это облегчает жизнь и избавляет от многого суетного.

Это, однако, все не для комнатных людей, не привыкших к сквозному ветру космических восприятий.

Комнатные люди со своими комнатными мыслями и со своим, повсюду сопутствующим им комнатным запахом жилых покоев, внезапно очутившись среди одурманивающих струй весеннего воздуха, бурных ароматов свежих трав и сырой земли, малеют и теряются.

Это все безнадежно городские люди. Внутренно городские люди, так как для них характерно обрастание сегодняшним днем.

Они неспособны подняться до высоты понимания творческого чуда жизни.

Это так категория людей, которая так и умрет, не почувствовав величайшей символики жизни, не попытавшись разграничить «лучины» от «ликов».

Конечно, север неизмеримо одухотвореннее (это особенно остро чувствуется, когда приезжаешь на юг), а юг, южный пейзаж, часто вульгарнее.

В южном пейзаже (Крым, Кавказ) больше красоты, – прямой, непосредственной, иногда лишь красивости («похоже на открытку»), в северном – больше как-бы скрытой за пределами видимости, духовности.

На севере большая мистика, в то время как в юге сказывается аполлоно-дионисовское космическое начало.

Север интимнее, но в некоторых отношениях суживает кругозор. Юг Космичнее («ибо я люблю тебя, о вечность! – Ницше).

Вакхическая радость, умиление, восторг перед мирозданием возможны только на юге, тогда как мечтательность, углубленная созерцательность больше порождение севера.

На юге пейзаж раскрытие, четче. Он, благодаря меньшей растительности, больше обнажен и как-бы вдвинут в море, в небо. Отсюда море и небо на юге кажутся ближе. Особенно близко небо в Египте – там все невольно сводится к изначальному противопоставлению: земля, мир – с одной стороны и небо – с другой.

В то же самое время, море ближе всего в Греции, в Италии и во всех тех местах, которые напоминают собой Грецию и Италию.

На юге больше неба, на севере оно меньше, незаметнее, часто тусклее, оно лишь придаток к пейзажу. Правда, в иных случаях оно утонченнее, одухотвореннее – болезненно нежное и всегда скромное.

На юге небо властное, торжествующее, часто ликующее или величавое, самоудовлетворенное своей красотой.

Глубины и пространственности мало в северном небе.

Идея купола (праобраз небесного свода) могла родиться только на юге в процессе религиозных исканий южан.

В противоположность этому готическая стрела рождена именно на севере. Это не ощущение неба, это только заостренная и рафинированная идея, голая абстракция, опредмеченная устремленность, вонзающаяся в пространство. Условный знак, символ, какой то πR или х, деленный на бесконечность (∞). Вся религиозная схоластика построена на готической заостренности, тогда как космическое мироощущение в своем архитектурном оформлении связано с открытым небесным сводом, лишь обрамленным простыми колоннами (египетские и греческие храмы), или с идеи полусферического всеохвата (византийский купол).

Можно было бы составить большую и подробную статью об южном и северном пейзаже и особенно об южном и северном небе.

Мудрость растений, мудрость цветов.

Это особенно остро чувствуется весной в период всеобщего цветения.

У растений своя жизнь, сосредоточенно тихая, лишенная, в противоположность животным, какой-бы то ни было реакции на нас, людей, и потому предельно простая.

Есть мистика в неподвижности деревьев (лесная тишина), в шелесте их листвы, в благоухании цветов.

Во всем этом скрыто что-то загадочное, недовершенное, недосказанное.

Часто говорят, что деревья весной «невестятся», наряжаясь в свои праздничные цветочные уборы.

Нет, это нечто значительно большее.

Это какой-то «Христос воскресе» весенних деревьев, весенних цветов. Преодоление временного ухода из жизни, временной смерти, не только самим фактом возрождения, но и что неизмеримо более важно, – преодоление временной смерти красотой и молчаливой, ликующей радостью.

Красота как самоцель и радость как самоцель. Созерцательная радость. Мне кажется, что прав Гумилев, когда говорит:

«Я знаю, что деревьям, а не нам,

Дано величье совершенной жизни,

На ласковой земле, сестре звездам,

Мы – на чужбине, а они – в отчизне».

Пусть это только аналогия, поэтические сравнения, уподобление и прочее. Что мне до того! Ведь по существу я в точности не знаю, где кончается аналогия с моим чисто человеческим и начинается иное, существующее согласно своим особым законам, где кончается «мое» и начинается «не мое» совершенно иной природы, иного содержания.

Весь анимизм не может быть сполна, на все сто процентов, элиминирован из нашей психики, он имеет в ней глубокие корни. Анимизм, входя в состав даже нашего простейшего восприятия (в форме, например, явлений «вчувствовании» – Einfüllung Липса, – сказывающегося в процессе восприятия даже элементарных геометрических иллюзий).

А если так, то имеем ли мы право настойчиво отстранять от себя как фантастическое, нереальное, те аналогии, которые, естественно, можно сказать стихийно, возникают у нас на каждом шагу, как только мы вдумчиво, без предвзятых мыслей сопоставим себя с окружающим нас животным и растительным миром.

Мне кажется, что в статике цветочного благоухания есть тоже элементы созерцательности.

Конечно, эта статика растений весьма относительна.

Как известно, динамика развития растительного организма иная, чем животного, она представляется более замедленной и поэтому мы ее непосредственно не улавливаем и растение представляется нам относительно неподвижным по сравнению с животным.

Наше общераспространенное, вульгарное представление об основном различии между животным и растением построено, как известно, на наиболее бросающемся в глаза признаке – на том, что животное вообще подвижно, обладает способностью самостоятельного произвольного движения, в то время как растение неподвижно, «косно», так что об его жизни мы судим до некоторой степени не непосредственно, а косвенно по другим его добавочным свойствам.

Такого рода представление основано главным образом на разных темпах в динамике развития и роста этих двух представителей органического мира.

Однако, как показывает опыт, эти же самые растительные организмы, заснятые в разные более или менее отдаленные периоды своего развития и роста, занесенные на ленту и пропущенные затем через киноаппарат (стало быть, при переводе динамики их развития и роста на близкие нам и поэтому понятные темпы), приобретают прямо разительный характер подлинно живых существ, ничем, по существу, не отличающихся от животных, со всей суммой свойственных им [ищущих], защитных и иных форм движения и приспособления.

Все мы по сравнению с растениями номады, кочевники. Даже Кант, не выезжавший, как известно, из своего Кенигсберга.

Большая жизненная оседлость растений, вся их жизнь в ином плане, в трехмерности иной структуры, должны, по-видимому, порождать и иные переживания, если, конечно, допустить по аналогии наличие у них хотя бы элементов того, что свойственно высшим представителям животного мира.

В живописи Рюйсдаль величайшие поэт деревьев, как живых, одухотворенных существ, – поэт по преймуществу могучих, мрачно-суровых древесных гигантов, часто трагически надломленных, исковерканных судьбой, но продолжающих упорно и свирепо отстаивать свою жизнь.

Никто не умел так передавать психологическую насыщенность этих молчаливых древесных страдальцев, как Рюйсдаль.

Наш Шишкин, любовно и добросовесно изображавший деревья, одухотворял их.

С другой стороны, никто не умел так проникновенно и трогательно передавать мистическую хрупкость тонких весенних древесных побегов на задумчивом фоне предрассветного или вечернего неба, их трагическую кроткость и покорность, как Перуджино, Ботичелли, или как ранний Рафаэль.

Эстетически-философские осенние дни. Чеканность осенних красок, проникновенность светлых осенних дней. Храмовость ранней осени.

Природа в безветрянный солнечный весенний день нередко достигает предельной прозрачности и ясности. Осенняя четкость далей, не затуманенных горячими испарениями земли и осенняя четкость звуков, не заглушаемых листвой лета.

Осенью лучше чувствуется тишина и отдельные звуки природы.

Так первобытно пустынны одинокие звуки природы (например, клекот высоко пролетающих журавлей в кристаллически ясной настороженной тишине осени!

Особенно остро воспринимается металлически четкий (медный) оттенок многих осенних звуков.

Отсюда в осеннее время и высшая ясность сознания, как бы ужатого и освеженного этим просветленным восприятием.

Особенно бодряще действует винный запах прелого листа.

В период ранней осени создается какая-то наибольшая слиянность с природой и поэтому менее всего страшно жить.

В эти дни кажется, что можно больше всего понять, больше всего творить, объединять в строгую концепцию в области философии, науки, искусства.

Это самый творческий и самый углубленный в познавательном отношении период человеческой жизни.

Бесконечно серый, бесцветный осенний день. Небо затхло дышит буднями, скучной человеческой повторяемостью, так что вся жизнь кажется суженной до размеров комнатного угла.

Это один из моментов наибольшего удаления от природы, отчуждения от нее, тогда как в иные, правда, по сравнению с ними более редкие моменты, переживается прямо обратное чувство наибольшей слиянности с природой – «я и все – мы одно».

На высоте в горах звуки обычно приглушаются и тогда начинает [как бы] совершенно по особому звучать тишина.

Облака лучше всего иллюстрируют идею о том, что издали все кажется лучше, чем вблизи.

Как благородно и созерцательно-кротко умирает осенью природа: цветы и древесные листья, как бы конденсируя в себе последние ласки уходящей жизни, являя собой взамен весенней ликующей радости иную форму жизни – грустно умиротворяющую, мудро примиренную.

Суровость хороша, но лишь при известных, особенно ответственных ситуациях: в походах, в трудных экспедициях, на море во время шторма, при хирургических операциях.

Воспринимать природу, сжав губы и наморщив брови, хорошо только эпизодически, когда выпадет «такая минута» или «такой пейзаж» (гроза, буря, дикий север и прочее).

В суровости всегда есть нечто вынужденное, идущее больше извне, порожденное необходимостью, тогда как в душевной мягкости – естественность и простота.

Стойкая суровость, подобно стойкой мягкости (вернее, мягкосердечию, слабости) представляет собой нередко дефектное состояние, как выражение отсутствия душевной гибкости и многогранности.

Жизнь больше всего хороша тогда, когда она приближается к тому, «как мне хочется» (в этом смысле суровость хороша, когда она соответствует моим переживаниям, нежели когда она заставляет нас приспособляться к жестким условиям, создаваемым ситуацией. «А он, мятежный, ищет бури, как-будто в буре есть покой», – хорошо тогда, когда он мятежен и когда действительно ищет только бури. В остальных случаях и в остальное время наибольшая душевная просветленность бывает при состоянии душевной мягкости.

Чувство жизни (острое осознание «я живу») не есть что-то сплошное, целостное. Чаще всего это лишь отдельные миги, просветы, прорывы сквозь сплошное, повседневное, деловитое, суетное или же в значительно менее интенсивной форме нечто, расцениваемое уже ретроспективно (задним числом) как бывшое, пережитое, следовательно, уже в ином плане, в плане не непосредственном, а последовательном (правильнее было бы назвать запоздалом).

В последнем случае осуществляется как-бы подмена остро ощущаемого «живу» тусклым «я жил».

Люди нередко больше живут этим запоздалым чувством жизни, (испытывая чувство жизни в воспоминаниях), нежели ощущая его в непосредственных переживаниях. Некоторым натурам свойственно временами остро ощущать это «я живу», другим – ощущать его тускло, без особого просветления и внутреннего подъема, иные могут так и прожить свою жизнь, ни разу по существу не ощущая, что они живут.

«Я жив, но не живу» – говорит о себе Толстой, характеризуя этим состояние своего сознания, когда чувство жизни отсутствует, заменяясь обычным деловым или безразличным сознанием повседневности.

А между тем, это «я живу» – кульминационный пункт жизнеощущения, отправная точка, откуда, сознательно или бессознательно, начинаются по существу все пути жизни – хорошие и плохие.

Для возникновения ощущения «я живу» необходимы определенные как психические, так и физические причины.

К психическим причинам относятся многие резко выраженные и внезапно возникающие психические состояния, главным образом положительного характера – внезапная ликующая радость, восторг, умиление, любовь.

Особенно резко сказывается и интенсивно проживается чувство жизни в моменты космического сознания – сознания своего родства с окружающим космосом, а также иногда в моменты величайшей опасности, когда сразу остро ощущается вся привлекательность ускользающей от нас жизни.

К числу физических или, вернее, психофизических причин, когда особенно остро переживается «я живу», относятся состояния выздоровления после длительного заболевания, при которых человек ясно ощущает, как снова возвращается к жизни, начинает ценить каждый миг, каждое мгновение своего существования.

В природе, если в отношении к ней проявить наибольшую чуткость и внимание, есть два главнейших мотива созвучных нам переживаний: молитвенное состояние и любовь.

Все прочие мотивы: борьба, гнев, тоска и прочее – значительно реже бывают в ней выражены, так как возникают лишь спорадически.

Мотив молитвы проявляется либо в форме тихого созерцания (например, молитвенная созерцательность северной природы – природы наших скитов и обителей или молитвенная созерцательность тихой ночи – «ночь тиха, пустыня внемлет Богу и звезда с звездою говорит»), либо в форме космического восторга, полноты и насыщенности бытия (роскошная ликующая природа юга).

Мотив любви может давать чрезвычайно большое многообразие нюансов, начиная от скрытых, малозаметных и застенчивых, и кончая ликующими, очевидными для всякого непосвященного, даже иной раз и для тупого, нечувствительного человека. Это особенно сказывается в весенней природе, в ее начальных и конечных стадиях.

Мотив материнства входит в состав обоих основных мотивов. То же можно сказать и о мотиве Ewig Weibliches, который составлен из мотивов любви и мотива извечного космического материнства.

Наши сопереживания с природой обусловлены тем, что окружающие явления задевают вполне определенные струны нашей психической жизни, которые и начинают звучать в унисон с ними.

Однако, диапазон наших переживаний ограничен, тогда как диапазон многообразных явлений в окружающей нас природе значительно более широк.

Отсюда нередко явления расхождения – безразличия и даже враждебности. В иные моменты мысль о слиянности с природой звучит как-то дико, от всего окружающего становится жутко и хочется уйти от него подальше, прижаться к людям или во всяком случае искать спасения в стороне от него, в созданиях человеческого духа (в искусстве, науке, философии, морали, религии).