Євген Шевальов присвятив науці понад 30 років свого життя, проте розділ «Наука» за своїм обсягом становить трохи більше 5% циклу «Мимолетные мысли».

Розділ складається з 11 тематичних блоків:

II. Про жорстокість та бездушність в науці;

III. Наука як вільна творчість;

IV. Про методологічну упередженість;

VI. Наука і людське;

VII. Наука і прагнення моралі;

VIII. Містицизм науки;

IX. Роль «минулого дня» в науці та мистецтві;

X. Про подібність вершин науки, мистецтва та релігії;

XI. Наука та мистецтво полегшують життя.

Текст відтворено у відповідності з авторською лексикою та орфографією. Неідентифіковані або втрачені фрагменти позначені трикрапкою, реконструйовані – виділені квадратними дужками. Авторські виділення та посилання збережені. Більше про технічні та стилістичні особливості читайте у передмові до філософських статей Євгена Шевальова.

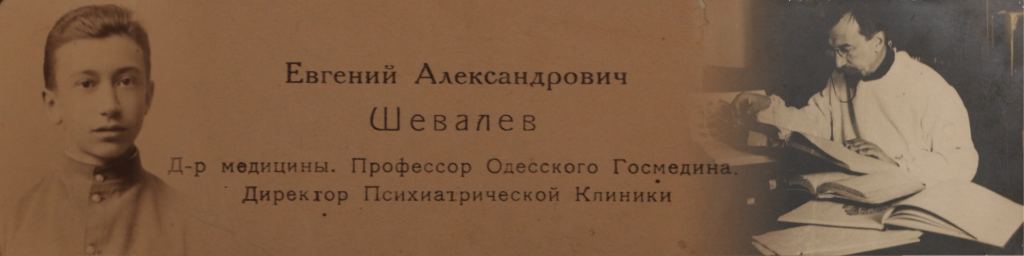

Євген Шевальов з колегами по Психіатричній клініці Одеського медінституту

Каждый должен по-своему отеплить науку – это холодное суровое здание само по себе не годное для жилья. Многие, не будучи в силах это сделать, стремятся удовлетворить свои запросы в тепле другой области, в часы свободные от научной работы.

«В каждом хотении познавания (Erkennen-Wollen) есть капля жестокости (Grausamkeit)» – говорит Ницше.

Мы сказали бы, что в каждом хотении познавания есть капля формально-логического – сухого, бездушного отношения к явлениям. А все формально-логическое, чтобы стать жизненно пригодным, нуждается в эмоциональном дополнении, насыщении и изменении.

Вот почему и наука сама по себе, без привнесения в нее тепла, не насыщенная темпераментом, не удовлетворяет. Сухо, бездушно и, что самое главное – часто проходит МИМО жизни.

Наука, доведенная «до конца», до последних пределов, а не только лишь до последних слов-фетишей – мертвых точек понимания, не допускающих дальнейшего вопрошания и поэтому лишь максирующих шелухой слов скрывающиеся за ними бездны, а доведенная до последних границ свободного вопрошания, совершенно иначе освещает окружающий мир, чем та официальная наука, которую нам обычно преподносят. Такая наука просто и честно отвечает на ряд вопросов: «не знаю».

По отношению к нам она дает лишь метод для построения, уже в ином плане (в плане «быть может» [иного] проблематического знания, но это уже будет не наука, а философия.

Настоящая наука, как и всякое свободное творчество – философское, художественное, – всегда дерзновенна (полна дерзаний).

В этой дерзновенности, напористости, ее сила – смелость, самоотвержение, величие, благородство.

Дерзновенность в науке значительно резче выражена, чем в искусстве и философии, она нигде в такой мере не связана с самоотвержением, риском, с опасностью для жизни, нередко гибелью.

Менее всего чувствуется эта дерзновенность в современной религии, что говорит об ослаблении ее нажима на жизнь: в ней еще многое светит, но уже не горит.

И наряду с этим настоящая наука – скромна.

Скромность как следствие величайшей строгости и требовательности к себе.

Эта скромность тоже более заметно выступает, чем в других отделах нашего знания и опыта, так как в науке больше безличного, меньше следов индивидуального, к тому же, она чаще известна лишь весьма ограниченному кругу лиц.

В науке много методологической предвзятости – рассмотрения явления в изолированном виде только с ТАКОЙ точки зрения, ТОЛЬКО в плане ТАКОГО подхода.

В этом ее сила, но и в этом ее слабость (в смысле, возможного отсюда дефекта всеохвата).

Наука дает ясные границы – «отсюда и досюда». В этой ясности и точности ее сила и величие.

Но это еще не все. Далее за ее пределами начинается нечто туманное, менее отчетливое, более расплывчатое, но тоже настоящее, без чего нельзя познать жизнь (да и ПРАКТИЧЕСКИ в жизни мы этим больше всего и живем). А окружающая основное ядро туманность, как и в звездных туманностях, неизмеримо больше по своим размерам основного ядра – сферы ясных, четких идей, укладывающихся в определенную, логически стройную систему нашего знания.

Наука не всегда представляет собой, как принято считать, нечто абсолютно объективное, нейтральное.

Она является объективной лишь по мере отодвигания ее от личности, по мере очищения ее от тех субъективных элементов, которые вносит в нее отдельная личность со всеми ее характерологическими особенностями, в то время как в конкретных условиях повседневной жизни, преломляясь в характерологических свойствах отдельных ее представителей, она меняет свой облик, создавая целый ряд вариантов.

В этом смысле существует множество разновидностей того, что мы понимаем под словом наука, ученость.

Есть наука поверхностная, и наука глубокая, целомудренно сдержанная, полная осторожностей и вместе с тем новых, еще не до конца раскрывшихся тайн.

Наука окрыляющая и наука принижающая.

Наука умная и наука глупая – как известно, ученость не есть ум. Существуют глупые ученые и существуют умные невежды.

Есть наука творческая, как процесс постановки новых вопросов и посильного решения их, и наука как форма накопления определенного количества уже добытых знаний (наука как ученость).

Творческая наука может нередко и не сочетаться с огромным количеством многообразных знаний (не сопровождаться большой ученостью или, во всяком случае, не выпирать эту ученость на первый план), точно так же, как ученость может совершенно не включать в себя элементов творчества (ученость, как научная эрудиция).

В жизни часто приходится наблюдать подмену науки ученостью, подобно тому, как нередко принято смешивать ум с образованностью.

Наука – творчество (Фауст), и наука – кропотливое, добросовестное накопление отдельных фактов (Вагнер), или добросовестная передача только чужих мыслей (что тоже, как известно, имеет большое, главным образом педагогическое значение).

В пределах каждого из этих разделов может быть, в свою очередь, целый ряд вариантов.

Так, в пределах науки-творчества возможно как умеренное творчество – прямое и непосредственно вытекающее из фактов, – так и творчество дерзновенное (дерзающее), доходящее порой до фантастики и стоящее, поэтому, уже на грани с областью искусства, философии, где размах возможен уже в больших пределах.

Наука-долг и наука-радость, любовь (любовь к мирозданию, к процессу раскрытия его закономерностей).

Для некоторых наука, как и религия, это особый стиль их душевной жизни, форма высшего благородства.

Наука как вера, и наука – ТОЛЬКО знание, то есть как сфера определенного ограниченного ведения.

Научная вера (вера во всемогущество науки), в иных случаях по своей беззаветности, универсальности, мало чем отличается от религиозной веры.

Для некоторых наука – это бегство от непреодолимой сложности жизни, от ее трагизма, безысходности и философского агнозиса в упрощенный мир ясных и четко изолированных фактов и явлений, или логически строго увязанных абстракций.

Для других наука – уход от бескрылости, мизерабильности жизни, ее повседневного крохоборства («бегство в науку»).

Наука, как нечто, по существу чуждое личности, надбавка к ней, и наука, захватывающая всю личность целиком, без остатка, сполна пронизывающая ее.

Наука как костюм, в который одевается человек для парада (научное позерство), нередко стараясь таким образом скрыть свою неполноценность (ученость как одно из проявлений умственной ограниченности).

Наука чаще, чем какие-либо другие виды деятельности, порождает чванство. Среди ученых значительно больше, чем среди литераторов, художников, музыкантов, а также профессионалов любой специальности, встречается чванных людей, гордых своими знаниями, своей эрудицией, своими специальными преймущественными сведениями – больше доктринеров, а также лиц, склонных к избыточному резонерству.

Макулатура в искусстве – живописи, музыке, поэзии, – имеет то преймущество, что она часто не претендует на особое значение, являясь мелкой разменной монетой данного раздела творчества, тогда как макулатура в науке чаще всего претенциозна, она претендует на значимость, равную подлинно углубленной творческой научной продукции.

Четкость науки создает у людей, не способных подняться выше уровня непосредственного восприятия, иллюзию всезнайства.

Отсюда нередко встречающаяся вульгарная форма науки, научного знания, с претензией дать безапелляционный ответ на все решительно вопросы бытия, захлестывающая в том числе и всю область философски-гносеологических проблем.

Такая вульгарная форма науки, «наука-всезнайка», должна быть отнесена к отрицательным формам научного знания, не расширяющих наше понимание, а принижающих его, приглушающим «большое вопрошание», лежащее в основе подлинной философии [1].

А между тем, наука – это выход в какие-то большие пространства, правда, не столь необъятные по своей нечеткости, как область философии или область искусства – поэзии, живописи, музыки, где как-будто нет пределов и легко можно потеряться, утратить руководящие нити, а где эта безграничность всегда удерживается и регулируется логикой фактов, массой уже накопившегося положительного знания и наблюдений и где, поэтому, невозможны скачки, внезапные зигзаги, отрыв от предшествующего матерьяла.

Настоящая наука максимально бесстрастна, максимально объективна.

В этом ее коренное отличие от других видов нашего знания и опыта. Отсюда неизбежная жестокость, суровость науки, например, дарвинизма, не совпадающего с требованиями человеческой морали, или обидная несправедливость Коперниковской системы мира по сравнению с Птолемеевской. Она разрушает столь дорогой для человечества эгоцентризм и устанавливает микроскопически ничтожную роль человечества в жизни вселенной.

Наряду с наукой существует и всегда существовало некое «наукоподобие», построенное на началах не столько объективного наблюдения и учета реальных соотношений явлений, сколько на началах, – сознательных или чаще бессознательных, – реализации наших желаний («как я это хочу», «как мне/нам/это удобнее, легче, приемлемее»).

Примером могут служить некоторые научные теории прогресса, представляющие собой не столько учет объективных данных, сколько замаскированное оправдание наших пожеланий, реализацию нашей мечты.

Примером, где оба эти ряда явлений (объективные данные и наши пожелания) неожиданно совпадают между собой, является современный научный социализм.

В концепции научного социализма слепой историко-социальный процесс, рассматриваемый совершенно объективно, внезапно приобретает предельный моральный смысл, удовлетворяя нашу потребность в социальной справедливости. Это неожиданный выигрыш в мировой рулетке, где все случайно, хаотично, стихийно, лишено каких-либо удовлетворяющих наши моральные запросы тенденций.

А быть может, и здесь подменяется то, что действительно есть, скрытым: «я хочу, чтобы так было».

Наука открывает бездны бесконечных пространств, беспредельных возможностей там, где обыденное сознание не видит дальше ближайшего, непосредственного, конкретного.

Наука подымает завесу над миром невидимым – радиоволны, эманация, космические лучи, рентген и прочее. В этом смысле наука неизмеримо космичнее и более полна подлинных тайн, нежели вульгарное знание – ограниченное и часто суеверное.

Наука, если не придерживаться школьных рамок, – чужда доктринерству и поэтому большинство вопросов не решает безапелляционно, до конца, оставляя место для новых исканий.

По существу, настоящая наука, как форма большого и углубленного знания и, что самое главное, – большого вопрошания и большой интуиции, предвидения, несравненно мистичнее, нежели это принято думать.

Роль «вчерашнего дня» с одной стороны в науке, а с другой – в искусстве и философии, – не одинакова.

Этим больше всего определяется основной характер этих двух разделов творчества. Прошлое значительно дольше сохраняется в искусстве, в философии, продолжая волновать современность, нежели в области науки.

Каждый образованный человек может назвать значительно большее число старых художников, поэтов, композиторов, произведениями которых все еще и сейчас восторгаются – смотрят их в музеях, читают их, слушают в концертах, – чем старых ученых, которых бы сейчас читали в подлиннике не одни лишь узкие специалисты, но и вообще образованные люди.

И это обуславливается не только большей доступностью, большим демократизмом искусства и философии (в этом смысле философия весьма малодемократична), но и самим характером художественных и философских произведений.

Лишь особенные любители – даже не специалисты, а, скорее, историки науки, смогут сейчас не только читать, но именно перечитывать в оригинале произведения классиков науки – Ньютона, Кеплера, Фарадея, Галилея, Лавуазье и прочих, как мы все это делаем по отношению к классикам искусства и философии.

Старые памятники – памятники архитектуры, скульптуры, эпоса, – наиболее древние из сохранившихся, – памятники живописи, исторически позднее определившиеся, наряду с философскими произведениями прошлого, и сейчас привлекают к себе наше внимание, волнуют нас, дают нам много эстетических наслаждений и будируют нашу мысль так, что мы совершенно правильно продолжаем считать их актуальными произведениями, имеющими громадное значение для сегодняшнего дня.

Картина даже малозначительного художника может доставлять радость спустя много, много лет после его смерти.

Такого рода явлений не бывает или почти не бывает в области науки.

В области искусства люди и их произведения обладают более продолжительной жизнью, большим долголетием, чем в науке.

Жизнь в области науки очень коротка.

Только политика и практическая деятельность могут спорить с ней в этом отношении.

Можно установить, как общее правило, что люди очень скоро умирают в науке, значительно скорее, чем в искусстве и в философии.

Бессмертия в науке значительно, неизмеримо меньше, чем бессмертия в искусстве, в философии.

Наука исторична – в ней сегодняшний день сменяет вчерашний, покрывая его собой, создавая таким образом, с одной стороны, явления преемственности, последовательности, с другой – явления устарелости, изжитости, а отсюда ненужности на сегодняшний день многого из прошедшего.

В противоположность этому искусство аисторично – в нем произведения разной давности, разных исторических эпох, не только не сменяют сполна друг друга, но продолжают одновременно сосуществовать и в настоящее время, волную и задевая нас независимо от своей исторической давности.

В этом смысле произведения наиболее древних эпох – египетского и греко-римского искусства, – остаются на сегодняшний день не в меньшей мере актуальными, чем произведения искусства последующих эпох и даже наших дней.

Все это объясняется тем, что наука имеет дело с разными видами знания, тогда как искусство и философия – с разными видами восприятия окружающего нас мира, которое часто сохраняет свое значение и свою силу, как вневременное и всечеловеческое, и на сегодняшний день.

Собственно говоря, ошибки и заблуждения существуют только в науке и в наших практических знаниях, в наших поступках и действиях.

При ошибках и заблуждениях прошлое чаще всего окончательно стирается, уничтожается сполна настоящим.

Единственная отрасль науки, задача которой сохранять и тщательно оберегать следы прошлого – это история (в широком ее понимании).

В искусстве, в отличие от науки, по существу нет заблуждений, ошибок, а есть лишь новые направления, новые точки зрения, приемы, новое восприятие жизни и новые формы передачи.

Философия во многих отношениях ближе к искусству, нежели к науке. В философии тоже, – хотя не в такой мере, как в искусстве, – больше точек зрения, чем заблуждений.

Только в науке ведущим является процесс развития, эволюции, постепенного роста, тогда как в искусстве и в философии превалирует процесс рядоположения, при котором предыдущее не устраняется сполна и не замещается новым, а лишь полагается рядом с ним.

Конечно, путь от Чимабуэ до Рафаэля представляет собой определенный рост, определенное развитие, однако наряду с этим даже крайние звенья этой цепи, отдельно взятые, продолжают оставаться произведениями, имеющими на сегодняшний день самостоятельную художественную (эстетическую) значимость.

Вот почему только в философии и в искусстве может быть такой крайний радикализм, при котором взрыхляется и переворачивается все, начиная с самих основ (как, например, в философии у Штирнера и Ницше, в искусстве у кубистов и футуристов.

Таких крайних форм радикализма не может быть, или почти не может быть, в науке, где более крепка преемственность, развитие, увязка со всем предыдущим.

То, что определяется понятием прогресс, существует главным образом в науке, в научном знании и, конечно, больше всего и прежде всего в технике.

В науке, как нигде, как ни в какой другой отрасли знания, крайне заострен процесс новизны, в ней значительно меньше повторяемости, чем в искусстве.

Отсюда жестокость науки.

Новое в науке безжалостно поглощает вчерашний день, оставляя лишь некие вехи, часто одни лишь имена, которые продолжают некоторое время жить и к которым мы привыкли относиться с почтением, хотя по существу мало кто уже читает в оригинале произведения большинства отошедших деятелей науки, и мы знаем о них и об их произведениях чаще не по первоистокам, а уже из вторых, третьих, десятых уст, что не свойственно в такой мере произведениям искусства, и в меньшей мере свойственно философии.

Вот почему в науке больше сохраняются в памяти имена, нежели сами произведения.

В науке господство новизны, последняго слова, нередко приводит к непрерывной чехарде теорий, взглядов, гипотез, в связи с чем научные статьи, трактаты, монографии, книги сегодняшнего дня, часто уже в значительной мере уменьшают значение, а иногда почти сводят на нет статьи и книги, написанные вчера, хотя и углубленные по своему содержанию, построенные на длительном добросовестном опыте и наблюдении.

Такого рода явления окончательного упразднения предыдущего или значительного умаления его, редко наблюдаются в искусстве и в значительно меньшей мере наблюдаются в философии.

Вершины науки, вершины искусства и высшие религиозные переживания представляют собой явления, однородные по своему характеру.

Что нам дороже всего в науке, если отойти от утилитарного подхода к ней в смысле ее полезности или даже в смысле созидаемого помощью научного знания, широкого понимания окружающего нас мира?

Дороже всего – это некая озаренность всего того, что является центром научного познания, как-бы включение всего научного в область наибольшей ясности и отчетливости нашего восприятия, в фиксационную точку нашего сознания.

При этом все прочие явления окружающего нас мира, по мере удаления от фиксационной точки нашего научного познания, все более теряют в своей ясности и отчетливости.

Такой же внутренней озаренностью, только в совершенно ином плане, отличаются и некоторые высшие формы религиозного сознания.

Это тоже особая форма озаренного понимания окружающего нас мира, вполне совместимая с научным, так как осуществляется она в иной сфере нашего знания.

Наука облегчает жизнь как физически, так и идеологически.

Искусство облегчает жизнь главным образом эмоционально.

Наука способствует в прямом и буквальном смысле меньшей физической нагрузке жизни, а также ее продолжению. В смысле идеологическом она создает возможность совладать с реальностью (с окружающим нас хаосом) путем ясного и четкого понимания этой реальности.

Искусство облегчает жизнь эмоционально, утончая душевную чувствительность, углубляя восприятие красоты и тем порождая бодрую душевную зарядку (эстетическое наслаждение).

В этом основная прагматическая ценность науки и искусства как факторов, повышающих и укрепляющих нашу связь с жизнью в ее основных разделах – с миром реальности и с миром мечты.

Авторська примітка:

1. В противоположность этому какое изумительное по своей простоте и искренности признание у Ньютона: «Я не знаю, – писал Ньютон, – за кого меня считают в этом мире, сам же я чувствую себя ребенком, играющим раковинами на берегу безбрежного океана».