Мемуари Євгенії Никодимівни Шевальової збереглися в родинному архіві у вигляді скріпленого зошита на 57 друкованих аркушів. Текст охоплює період з 1881 по 1921 роки. Можливо, був і другий зошит, де описувалися події аж до початку 60-х років (орієнтовний час написання мемуарів. Кінець даного уривка видається обірваним.

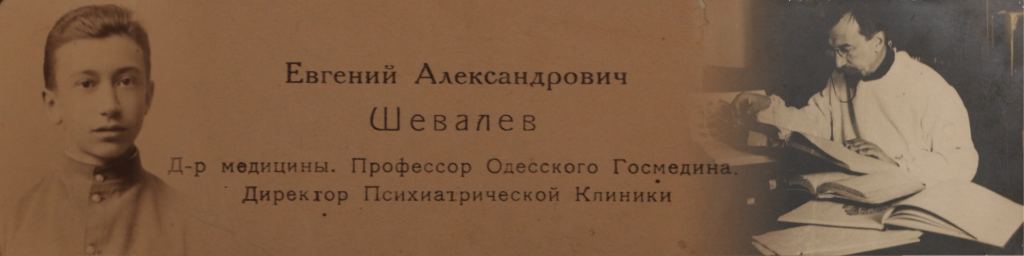

Матеріал є джерелом інформації про історію родини Шевальових, характер авторки, та її чоловіка Євгена Шевальова. Останній з невідомих причин фігурує у тексті як Борис, Борис Петрович. Можливо, це було його неформальне «родинне» ім’я. Окрім того, мемуари мають історичну цінність адже розповідають про минуле на конкретних фактах, максимально відверто.

Структурно Євгенія Шевальова виділила лише три розділи на початку розповіді. Надалі ми виокремили ще 16 тематичних блоків, відповідно до хронології.

Зміст роботи наступний.

I. «До трех лет» – період від народження (грудень 1881 року) до кінця 1884 року;

II. «От трех до шести» – події 1885-1889 років;

III. «Владимирская гимназия-пансион» – шкільні роки у Володимирі (1889-1896) та Шуї (1896-1897);

IV. 1897 рік. Навчання в гімназії у Москві (1897-1898);

V. 1898 рік. Навчання на Бестужевських курсах у Санкт-Петербурзі, звідки Шевальова була відрахована за революційну діяльність ( з осені 1898 по весну 1889 року);

VI. 1899-1902 роки. Життя з батьками у Коврові. Театральна діяльність, знайомство з Левом Толстим та Костянтином Станіславським;

VII. 1902-1905 роки. Навчання в університеті в Лозанні (Швейцарія). Дружба з натхненницею Олександра Блока Ксенією Садовською;

VIII. 1906 рік. Річне навчання в Паризькому університеті;

IX. 1906-1908 роки. Повернення до Лозанни, завершення університету. Робота в клініці Цезаря Ру і написання дисертації. Перше знайомство з Євгеном Шевальовим (1908 рік);

X. 1909 рік. Приїзд до Росії. Життя на дачі Шевальових в Одесі і складання іспитів на підтвердження швейцарського диплома медика;

XI. 1910 рік. Весілля з Євгеном Шевальовим (січень). Переїзд до Одесу та робота в жіночій гімназії. Шевальов закінчує 3-річну ординатуру (весна). Робота на курортах в Куяльнику (весна-літо) та Будаках (літо). Знайомство з дівчиною Юлею, яка на 7 або 8 років стала служницею Шевальових. Народження першого сина – Володимира (25 вересня 1910 року);

XII. 1911 рік. Після роботи лікарем на судні і на курорті в Будаках Шевальов складає іспити в докторантуру та від’їждає у Петербург з метою пошуку керівника для написання дисертації. Євгенія Никодимівна влаштовується у хірургічне відділення лікарні Червоного хреста;

XIII. 1912-1913 роки. Переїзд Євгенії Никодимівни до Петербурга щоб допомогти чоловіку визначитися з науковою роботою. Працевлаштування у Психоневрологічному інституті асистентом та завідуючою лабораторії. Євген Шевальов пише і захищає докторську у Володимира Бехтерєва;

XIV. 1914-1916 роки. Працевлаштування обох Шевальових за сумісництвом у Новознаменській психіатричній лікарні. Народження доньки Тетяни. Загибель брата Ігнатія на фронті;

XV. 1917 рік. Початок роботи у лікарні «Всіх скорботних». Євген Шевальов – старший лікар. Свідчення про Жовтневий переворот. Народження доньки Тамари (Мусі);

XVI. 1918 рік. Смерть матері Євгенія Шевальова. Продовольча криза у Петрограді. Переїзд Шевальових до Одеси (кінець листопада 1918);

XVII. 1919 рік. Народження сина Андрія. Відкриття першого табору «Жизнь» для дітей психоневротиків та розумово відсталих. Припинення фінансування табору та продаж частини дачі Шевальових;

XVIII. 1920 рік. Остаточне утвердження радянської влади в Одесі. Двомісячний арешт Євгенії Шевальової через постановку у таборі «Казки про царя Салтана». Продовольча криза в Одесі (осінь) та переїзд Шевальової з трьома молодшими дітьми в Антопіль (нині Вінницька область);

XIX. 1921 рік. Працевлаштування у селі Яланець. Епідемія тифу. Хвороба Євгенії Никодимівни (весна). Переведення у село Стіна (літо-осінь). Повернення до Одеси (кінець року);

Текст відтворено у відповідності з сучасним російським правописом. Пізніші авторські правлення та вставки враховано. Втрачені або нерозбірливі фрагменти тексту позначено три крапкою, реконструйовані – виділено квадратними дужками.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ

«Каждый когда-нибудь должен перелистать книгу своей жизни с самого начала, особенно в конце жизни, перед последней главой» (Игорь Неверли)

Слишком коротка человеческая жизнь и поэтому естественно хочется пережить её еще раз хотя бы в воспоминаниях. Но, к сожалению, воспоминания эти чрезвычайно скудны, отрывочны и подбор их весьма своеобразен. Так, нередко, казалось бы, важные, с нашей точки зрения, характеризующие целую эпоху жизни воспоминания отсутствуют, а неважные, случайные, стойко фиксируются в нашей памяти.

Самые ранние мои воспоминания относятся к концу восьмидесятых годов девятнадцатого столетия. Родилась я во Владимире, в одном из губернских городов средней полосы России. До трех с чем-то лет я жила у бабушки с дедушкой с материнской стороны, людей малозажиточных. Родители же мои в то время жили в одном маленьком уездном городке той же губернии, куда мой отец, окончив юридический факультет Московского университета, был назначен на должность следователя.

Родители мои, оставив меня у бабушки, часто навещали меня. Первое мое воспоминание относится, по-видимому, к одному из этих посещений. Я сижу на руках у отца и внимательно прислушиваюсь к тиканью карманных часов, которые он приложил к самому моему уху.

К той же приблизительно возрастной эпохе относятся и другие два воспоминания. Я сижу на маленькой табуреточке возле печурки, в которой бабушка варит мне кашу. Я капризничаю и требую, чтобы бабушка немедленно дала мне каши. Наконец, выведенная из терпенья моими капризами, бабушка сует мне в рот ложку горячей каши, и я захлебываюсь от жгучей боли во рту и в пищеводе.

Обратимся к последнему воспоминанию, относящемуся к тому же возрасту. Мы живем на окраине города, возле самой реки, а совсем близко от нас на одном из бывших валов, когда-то защищавших город от нашествия врагов, расположен городской бульвар. На этом бульваре в праздничные царские и другие торжественные дни гремит духовая музыка и устраивается иллюминация. И вот в один из таких дней дедушка, чтобы развлечь меня, понес меня на бульвар. Вокруг с громким треском разрываются ракеты, быстро кружатся огненные столпы, гремит музыка. Ошеломленная, испуганная всем происходящим вокруг меня, я кричу, плачу и бьюсь на руках у дедушки.

Приведенные выше воспоминания не представляют никакой объективной ценности, но они дороги мне, так как помогают, хотя и с очень значительными пробелами, восстановить в памяти прожитую жизнь.

Я уже живу вместе с моими родителями в том городке, где служит мой отец. Наш дом стоит на самом краю города, недалеко от леса. По ночам к самому дому подходят и воют волки. Я отчетливо помню одну из таких зимних ночей. В окно ярко светит сквозь замерзшие стекла луна. Я просыпаюсь от волчьего воя, прислушиваюсь к нему и от всей моей детской души жалею этого одинокого, голодного и замерзающего волка. Я думаю о том, что если бы люди вместо того, чтобы убивать волков и ненавидеть их, пожалели бы, приласкали бы и накормили их, то волки перестали бы быть злыми.

У меня была подружка Настенька. Она умерла от дифтерита. Моя мама была на ее похоронах и в моем присутствии рассказывала о них своей приятельнице, как я называла ее, «Утиньке», жившей у нас. Это было вечером. Наступила ночь. Я в ужасе просыпаюсь и кричу: «мама, папа, не умирайте, я не хочу».

Наряду с этими глубокими по своему содержанию ранними воспоминаниями имеются и другие, незначительные, относящиеся к той же возрастной эпохе. Приведем некоторые из них.

Отец принес с чердака старую зеленую шкатулочку и в одном из многочисленных ее ящичков лежит коготок его любимой собачки Фидельки. Я спрашиваю отца, а где же сама Фиделька?

В нашем городке на главной его улице возвышалась высокая труба фабрики, принадлежавшей неким Волковым. И вот однажды я услышала от своей няни, что Волковы вылетели в трубу. После этого, каждый раз, проходя мимо фабрики, я удивлялась, не понимая, как мог толстый Волков вылететь через такую узкую трубу.

Вспоминается мне один вечер, когда мы возвращались с мамой из церкви после всенощной и нас захватила в пути очень сильная гроза. Я, в то время пятилетняя девочка, так была напугана раскатами грома и вспышками молнии, что впоследствии на протяжении всей своей жизни боялась грозы.

Все это говорит о том, что различные сверхсильные для нервной системы ребенка раздражители нередко оставляют неизгладимый след в его психике и принимают активное участие в дальнейшем формировании его личности.

Вспоминаются мне катанья на лодке по реке, поросшей белыми водяными лилиями, которые ловил по моей просьбе отец.

Летом я вместе с соседскими ребятишками купалась в той же реке. Во время пребывания нашей семьи в Меленках у меня появился маленький брат Яня, но появление его на свет не произвело на меня особенного впечатления. Мне только было неприятно, когда мама брала его на руки и ласкала.

Особенно памятен мне наш переезд из Меленок в Муром, соседний, более крупный город, куда получил назначение мой отец. Впереди на паре лошадей ехала я с отцом и пьяной кухаркой Настасьей. За нами в другом экипаже ехала мама с няней Варварой и с Яней, а позади на двух подводах везли наши вещи. Вдруг ночью на одном из экипажей сломалась ось и нам пришлось остановиться до рассвета в лесу в ожидании мастера из соседнего селения, который должен был починить наш экипаж. Мне было очень страшно: вспомнились рассказы няни о разбойниках, нападающих на путешественников, застигнутых ночью в лесу.

В Муроме я поступила в детский сад. С пребыванием в детском саду связано воспоминание о моем увлечении одним сероглазым мальчиком Сережей, с которым я сидела рядом. Но вскоре я заболела брюшным тифом, от которого в течение очень долгого времени не могла поправиться и мы переехали на другую квартиру, которая находилась далеко от прежней и таким образом мне пришлось расстаться с детским садом и сероглазым Сережей.

Муром расположен на берегу Оки и я с братом и с няней ежедневно проводила почти все дни на городском бульваре, расположенном на берегу этой реки. На завтрак нам мама давала сухарную кашу, которую я очень любила. Но несмотря на сухарную кашу, мой маленький братишка Яня, очень красивый мальчик, рос хилым ребенком, несмотря на то, что мои родители принимали все меры, чтобы укрепить его здоровье. Я помню, как его привязывали к лопате и вместе с этой лопатой сажали в еще не совсем остывшую русскую печь, что по мнению соседских кумушек должно было самым благоприятным образом отразиться на состоянии его здоровья. Но и эта радикальная мера не помогала. Тогда мои родители, будучи людьми религиозными, решили повезти Яню в Саровскую пустынь, где еще совсем недавно подвизался святой старец Серафим и излечивал в одном источнике разных больных.

Я прекрасно помню, как на тройке лошадей мы на пароме переправлялись через Оку. Путь в Саровскую пустынь лежал через дремучие муромские леса, прославленные в русских былинах. Населенные места по дороге нам попадались очень редко, но зато очень часто встречались в лесу деревянные кресты возле могил, где лежали убитые разбойниками богомольцы. Не избежали встречи с разбойниками, выскочившими верхом на лошадях из-за горы и мы. Но благодаря тому, что у нас были очень хорошие лошади, не раз одерживавшие призы на гонках, нам удалось ускользнуть от разбойников, спрятавшись в сторожке лесного сторожа, затерянной в дремучем лесу.

На пути в Саровскую пустынь находился так называемые Девеев монастырь, основанный одной энергичной игуменьей Митрофанией. Мы переночевали на соломе, разостланной на чистом накрашенном полу в одной из келей, утром отстояли обедню, осмотрели ряд мастерских, в которых работали монашки и их огороды и поехали дальше. В саровской обители мы побывали на могиле отца Серафима, в его бывшей келье, где стоял нарисованный во весь рост его портрет, и поехали к чудотворному источнику, возле которого жил отец Серафим в большой дружбе с медведями. Выкупав Яню в этом источнике, мы собрались домой. Я помню, как на обратном пути в лесу нас застала сильнейшая гроза и в нескольких шагах от нас молния расколола пополам одно большое дерево.

Вскоре по приезде домой произошло еще одно, выходящее из ряда вон событие, приковавшее к себе мое внимание.

Так как моему отцу по делам службы часто приходилось выезжать в уезд, у нас всегда была пара собственных лошадей. В Меленках за ними смотрел старый кучер Василий, очень любивший выпить, и когда он бывал пьян, он всегда ложился спать в ногах у своих любимцев. Не знаю почему, спился ли окончательно Василий или умер, но в Муроме у нас появился новый, молодой кучер, человек замкнутый, нелюдимый. Недолго прослужив у нас, он однажды вечером исчез. И так как он иногда поговаривал на кухне о том, что вообще не стоит жить, мои родители прежде всего, когда он исчез, подумали о том, что он покончил с собой. Вечером при свете фонарей стали искать его по всему дому и двору, на чердаке, на сеновале, в сараях и наконец папин письмоводитель нащупал его труп в одном из больших чанов с водой, стоявших во дворе. Это событие произвело на меня, шестилетнего ребенка, сильное впечатление, и, как говорили об этом мои родители, я в течение довольно длительного времени боялась наступления темноты.

Вскоре моя мать получила известие о том, что моя бабушка, у которой я воспитывалась около трех лет, тяжело заболела злокачественным заболеванием и просила мою мать приехать к ней, вместе со мной.

Моя мать, русская, происходила из малозажиточной, простой семьи. Что касается моего отца, то он был отчасти поляк, со стороны отца, отчасти литовец со стороны матери, происходившей из родовитого литовского рода, сродни литовским князьям Ягеллонам. Что касается моего дедушки со стороны отца, он в губернском городе Владимире был очень уважаемым, чуть ли не единственным врачом.

Так как моя бабушка умирала, мама оставила меня в семье моего дедушки со стороны отца, который жил вместе со своей замужней дочерью и рано осиротевшей внучкой Юзей.

Я до сих пор не знала моих родных со стороны отца, и когда меня оставили у них, я чувствовала себя в высшей степени одинокой. Наступила ночь. Я отчетливо до сих пор помню красивую, вышитую разноцветной шерстью подушку, которую положили мне под голову, когда я легла спать. И вдруг ночью я проснулась и, почувствовав непреодолимый страх от того, что очутилась у незнакомых мне людей, я начала громко плакать и настаивать на том, чтобы меня сейчас же отнесли к маме. Я плакала до тех пор, пока среди ночи не послали за моим дедушкой со стороны матери и он не унес меня к маме.

В Муроме мы жили недолго, не более двух лет, так как мой отец получил повышение по службе и был назначен уездным членом окружного Суда в город Ковров. В Муроме, незадолго перед отъездом из него, у меня появился второй брат Нитя. Несколько необычные в русской семье имена моих обоих братьев – Януарий и Игнатий, объяснялись нерусским происхождением моего отца…

Я помню довольно хорошо наш переезд из Мурома в Ковров и один смешной инцидент, связанный с этим переездом. Вместо няни Варвары, которая куда-то исчезла, с нами ехала новая няня – деревенская женщина средних лет – Груня. Никогда не ездившая до тех пор по железной дороге, Груня, придя в дамскую комнату вокзала, решила, что весь вокзал поедет вместе с нами в Ковров и стала раздевать нас, детей. Мы много смеялись над ней. В дороге отстала от нас наша горничная, которую мама послала на одной из остановок купить что-то для нас в железнодорожном буфете и я до сих пор помню ее растерянное лицо, когда она бежала вслед за тронувшимся поездом. Мы переезжали, как какие-то светские помещики. Целый вагон был до отказа забит нашими вещами и животными. С нами ехали наши лошади, корова и лягавая собака, которая вскоре после нашего приезда в Ковров погибла от воспаления легких.

В Коврове мы жили очень долго, более двадцати лет. Жили мы в уютном одноэтажном деревянном особняке, приобретенном моими родителями. Мать моя, в высшей степени предприимчивая женщина, потратила очень много энергии, чтобы внести ряд улучшений в этот дом. Во дворе она построила большой сарай с сеновалом, баню, погреб, возле дома развела большой цветник с фонтаном посредине, а позади двора большой фруктовый сад.

Мне уже в то время было около восьми лет и пора было подумать о моей учебе. Так как в Коврове в то время не было никаких учебных заведений, кроме начальной школы, на семейном совете было решено отправить меня во Владимир, в пансион при Владимирской женской гимназии, тем более, что во Владимире жила моя тетка со стороны отца, Ольга Августиновна, бывшая замужем за лесничим в отставке Головатенко, украинцем по происхождению. Очень тяжело было мне, восьмилетней девочке, отрываться от родной семьи. По этому поводу я не раз горько плакала, и мой отец, очень мягкий по натуре человек, видя мои слезы, уже начал колебаться, подумывая не оставить ли меня дома и дать мне домашнее воспитание. Но мать моя, вышедшая из малообеспеченной в материальном отношении семьи и лишенная возможности получить какое бы то ни было образование выше начальной школы, всегда очень жалела об этом и поэтому неуклонно стояла на том, чтобы отправить меня во Владимир. За это я впоследствии была благодарна ей всю мою дальнейшую жизнь.

Со слезами я простилась с нашим домом, с сеновалом, откуда виднелся так называемый Красный мост и лес, с лошадьми, с коровами, которых уже было двое, и, особенно с тремя моими любимцами-собаками, пуделем Каро, мопсом Бобкой и дворняжкой, почему-то названной Моськой.

Отвезти меня во Владимир было поручено моему отцу, так как он все равно должен был поехать туда по делам своей службы. Но мой отец вообще отличался крайней рассеянностью. В один из царских дней он, надев мундир и двууголку, чуть не ушел без брюк, в одних красных фланелевых кальсонах. При отправке меня вместо того, чтобы сесть в поезд, шедший во Владимир, он сел в поезд, ушедший в обратном направлении, в Нижний Новгород. Благодаря этому мы с трудом успели приехать в гимназию к вступительным экзаменам.

Трудно было мне, избалованной домашним уютом девочке привыкнуть к большим холодным дортуарам, в которых спало не меньше пятидесяти человек, к подъему в шесть часов утра, к обливаньям всего тела ледяной водой, к завтраку, состоявшему из кружки чая с двумя кусками сахара и с половиной французской булки, не сдобренной ничем другим. Но тяжелее всего было переносить постоянную муштру, стояние в углу по малейшему поводу и полное игнорирование воспитательницей малейших, вполне естественных для нашего возраста запросов. Гимназия и пансион при ней помещались в большом двухэтажном здании напротив так называемых Золотых ворот, оставшихся от древних времен и, кажется, уничтоженных вражеским самолетом в Великую Отечественную войну. В глубине этих Золотых ворот находилась часовня с чудотворной иконой Владимирской Божьей матери, у которой мы ежедневно вымаливали успешный переход из одного класса в другой.

На том, что представляла из себя гимназия девяностых годов девятнадцатого столетия особенно останавливаться не стоит, так как об этом много писалось и говорилось. Приведу лишь два факта, особенно ярко характеризующих ту беспросветную рутину, которая процветала в нашем пансионе.

Наша гимназия и пансион занимали угольное здание, фасадная часть которого, выходящая к Золотым воротам, была занята гимназией с ее восемью классами и находящимися в самом конце коридора актовым залом, а часть здания, выходящая на другую улицу была занята пансионом. Таким образом, пансион с актовым алом соединял очень длинный коридор, в который выходили двери классов, а посредине коридора находилась лестница, ведущая в первый этаж, где находились также гимназические классы.

Обучение музыке в пансионе было обязательным для всех воспитанниц и нам, малышам, приходилось каждый вечер для упражнений на рояле, стоявшем в актовом зале, проходить по длинному темному коридору, соединяющему актовый зал с пансионом. Я помню, как замирало мое детское сердце, как только я вступала в этот страшный, темный коридор. При этом в самом актовом зале висело по стенам очень много портретов неизвестных мне людей с темными лицами и со строгим взором, обращенным на меня, в то время как я пересекала большой зал, чтобы подойти к роялю. При этом среди нас, воспитанниц пансиона упорно ходил пущенный кем-то слух, что по вечерам и по ночам по коридорам гимназии блуждает какое-то привидение, облаченное в саван, и тихо стонет.

Преподавал музыку добродушный старик-немец Неве, которого мы любили. Однако, несмотря на это мы все, без исключения возненавидели его уроки единственно благодаря тому, что никому из наших воспитательниц не приходила мысль осветить злополучный коридор, через который нам приходилось ежедневно проходить.

Помимо этого каждый вечер нас водили парами по тому же темному коридору для вечерней молитвы, которую мы все должны были прослушать перед сном. И вот однажды одна из старших воспитанниц, проходя мимо такой же темной, как и коридор, лестницы, схватила свою соседку за ногу, та громко вскрикнула и все сто воспитанниц в страшной панике бросились бежать в рассыпную по коридору обратно в пансион. Благодаря тому, что дверь, ведущая в пансион была открыта лишь наполовину, в дверях произошла невероятная давка, так как перепуганные девочки, не имея возможности пройти в дверь спокойно, падали одна на другую, причиняя друг другу ряд увечий.

В это время в цирке, находившемся на площади рядом с гимназией, шло очередное вечернее представление, но услышав громкие вопли перепуганных воспитанниц пансиона, администрация цирка прекратила представление и поспешила к нам на помощь, решив, что гимназия горит. Начальница же наша, Кокошка, и заведующая хозяйством Турка, жившие в нижнем этаже, услышав страшный крик и топот сотни ног в верхнем этаже, от ужаса остолбенели на месте. Что касается меня, то я, решив почему-то, что за нами гонится лев, вырвавшийся из цирка, добежав опрометью до самого дальнего угла дортуара, забилась под стоявший там рояль. Когда, наконец, улеглась вся суматоха, оттуда меня с большим трудом вытащила наша воспитательница, Клуша. Другая же, дежурившая в тот день воспитательница, Хопера, боясь ответственности за все случившееся в ее дежурство, лежала в глубоком обмороке у себя в комнате. И только после этого происшествия в коридоре были установлены на стенах две керосиновые лампы, которые зажигали по вечерам.

Разбуженные в шесть часов утра, умывшись, помолившись богу и позавтракав, мы все расходились по классам гимназии. Преподавание в те времена в гимназии в подавляющем большинстве случаев было скучным, трафаретным, не выходящим из рамок сухих учебников. Большинство наших преподавателей, пожилых, уже уставших от жизни людей, смотрело на преподавание лишь как на ремесло, необходимое для того, чтобы заработать необходимый для жизни кусок хлеба. Встречались среди них люди не совсем полноценные в психическом отношении. Так, один из наших преподавателей, именно преподаватель литературы, по видимому, под влиянием какой-то бредовой идеи, никогда не произносил слова «черт», а вместо этого поднимал высоко кверху указательный палец и говорил «он».

По окончании уроков мы обедали и шли на прогулку. К зданию нашей гимназии прилегали два сада, один небольшой, другой огромный, заросший самой разнообразной растительностью сад. Но нас по каким-то непонятным причинам не пускали гулять ни в маленький, ни в большой сад, а изо дня в день водили парами гулять по главной улице нашего города. При этом, учитывая тот факт, что нас было все же не менее ста человек, мы естественно нарушали обычный порядок движения прохожих на тротуаре, а главное, к большому неудовольствию дежурной воспитательницы ежедневно встречали также нудно прохаживавшихся парами учеников мужского гимназического пансиона. Мы все, особенно в старших классах, страшно тяготились этими прогулками и всячески старались избежать их, ссылаясь то на нездоровье, то на занятость. Что скрашивало до известной степени эти прогулки, это возможность потихоньку от воспитательницы купить кусочек караимской халвы у встречавшихся на нашем пути торговок.

Единственным светлым пятном на мрачном фоне моей пансионной жизни был вечер субботы после обязательной всенощной в актовом зале и воскресенье, которые я проводила у моей тетки, жившей в своем уютном домике поблизости от гимназии.

Дедушка мой умер незадолго до поступления моего в гимназию. У него была красивая лошадь – Соловей, единственным недостатком которой было то, что она была очень пуглива и начинала «нести» под влиянием самого ничтожного повода. Так однажды она «понесла» и моего дедушку, выехавшего на врачебную практику, причем он упал из экипажа и погиб от заворота кишок, вызванным этим падением. В оставшемся после него доме осталась жить старшая сестра моего отца со своим мужем Александром Григорьевичем Головатенко. Они самым нежнейшим образом любили друг друга: он ее звал Люлькой, а она его – Сашуком. Сашук, как истый украинец каждый день ел борщ и в маленьком горшочке ему ежедневно в русской печке запекали гречневую кашу. Перед обедом также регулярно он выпивал небольшую стопку горелки. Комнатки у них в доме были низенькие и очень теплые. Мебель стояла в этих комнатах очень старинная из красного дерева. Мне особенно нравились среди этой мебели так называемые «козетки» – два мягких кресла, соединенные друг с другом маленьким столиком. По вечерам в каждой из комнат перед образом зажигалась лампадка, придававшая, благодаря своему красному свету, еще большую интимность и уют всей окружающей обстановке. На окне в той комнатке, где я спала, стояла большая бутыль с вишнями, оставшимися после выпитой наливки, которыми угощал меня дядя. За обедом по воскресеньям в угоду мне на сладкое подавали любимый мною сливочный крем с малиновым вареньем. Большая крытая терраса выходила в большой запущенный сад, где осенью я лакомилась яблоками, грушами и сливами. Не знаю почему, но мне этот сад напоминал сад, описанный Тургеневым в «Дворянском гнезде». После обеда в хорошую погоду мы обычно с тетей ездили на экипаже, в который был запряжен погубивший дедушку Соловей, в село Боголюбово, находившееся недалеко от нашего города.

Но воскресенье, как вообще, все хорошее в жизни, пролетало слишком быстро и наступало утро понедельника, когда надо было снова возвращаться в ненавистный пансион. Провожала меня туда горничная тети Ефросинья, а дядя, глядя на мою хмурую физиономию, приговаривал: «Повели бычка на веревочке».

Помимо моих тети и дяди в то время во владимирском женском монастыре жила бабушка моя со стороны отца Софья Егоровна, происходившая, как было указано выше, из родовитой литовской семьи. Выйдя замуж за деда моего, Августина Игнатьевича, польского националиста, человека замкнутого и властного, она была глубоко несчастлива. Муж ее на глазах бабушки сошелся с Бертой, гувернанткой, приглашенной им к детям. Тогда моя бабушка, не будучи в состоянии выносить далее свою унизительную роль в доме, несмотря на то, что ей пришлось покинуть на мужа и ненавистную гувернантку детей, уехала послушницей в глухой отдаленный монастырь, где приняла православие. Я знала ее уже пожилой монахиней. Жила она в келье монастыря, которую купил ей незадолго до своей смерти муж, уже в то время окончательно порвавший с Бертой и до известной степени примирившийся со своей женой. Мы с тетей, также к тому времени принявшей православие, каждое воскресенье бывали у обедни в монастырской церкви и оттуда шли в келью к бабушке. У нее в то время жила девочка одних приблизительно лет со мной – послушница монастыря. Я остро завидовала ей, считая, что жизнь ее в монастыре гораздо интереснее моего прозябания в постылом пансионе. Но больше всего, конечно, я завидовала ее необычному монашескому наряду.

И вот, под влиянием частого посещения монастыря, у меня в возрасте 11-13 лет был период религиозного экстаза, жажды религиозного подвига, что я старательно скрывала от всех окружающих. То же неудержимое стремление хотя бы на миг оторваться от опостылевшей реальности и перенестись в область фантастики заставляло меня вместе с одной из моих подруг по вечерам, когда все воспитанницы пансиона заняты были приготовлением уроков, а дежурная воспитательница оставалась у себя в комнате и лишь изредка приходила в класс, убегать в темные коридоры и классы гимназии и там искать встречи с привидением в белом саване. Летом же, во время каникул, которые я проводила дома, эта непреодолимая жажда приключений заставляла меня и мою подругу ложиться в отверстие между рельсами и ожидать с нетерпением появления поезда, который должен был пройти над нами.

К счастью, я унаследовала от своего отца страстную любовь к книге и чтение спасало меня от полного бездумья, в которое было погружено большинство моих сверстниц.

Когда мы перешли в пятый класс, вдруг совсем неожиданно для всех нас в нашей гимназии появились две новых преподавательницы, две сестры Софья и Августа Павловны Невзоровы. Их молодость, красота, новый подход к делу преподавания, товарищеское отношение к учащимся – все это в самое короткое время сделало их общими любимцами всего нашего класса. Вскоре они у себя на квартире организовали небольшой кружок из наиболее развитых гимназисток, которых они знакомили с марксистской литературой и историей революционного движения в России.

В это время, категорически настояв на том, чтобы мои родители взяли меня из пансионата, я уже жила у тетки. Конечно, жить в домашних условиях было гораздо приятнее, чем в пансионе, но все же пользоваться той полной свободой, о которой я мечтала, и здесь я не могла, так как тетка неустанно следила за каждым моим шагом, проверяла, хорошо ли я выучила уроки и не позволяла мне никуда уходить из дому, не предупредив ее, куда я иду. Ложиться спать она заставляла меня не позднее 10 часов вечера и таким образом я почти совсем лишена была возможности читать. Однако, я все же нашла выход из создавшегося положения. Несмотря на то, что мне приходилось спать в соседней комнате с ними, и дверь к ним всегда была открыта, я, как только раздавался их храп, закрыв огарок свечки книжкой, могла читать хотя бы до рассвета. Что касается моих посещений марксистского кружка, то и тут дело не обошлось без хитрости. Я объявила своей тетке, что раз в неделю некоторые наши девочки собираются у новой учительницы потанцевать. Тогда тетка согласилась отпускать меня на эти вечеринки, но с тем лишь условием, что горничная Ефросинья будет меня туда сопровождать. Обратно же, как я объяснила тетке, учительница и ее сестра сами провожали девочек домой.

Я не помню точно, сколько из наших девочек участвовало в этом кружке, кажется не больше пяти. Да и трудно было бы ожидать большего количества по двум причинам. Прежде всего потому, что подавляющее большинство учениц гимназии, забитые пансионной муштрой, не интересовались ничем, кроме платонических романов на расстоянии с гимназистами мужской гимназии и таким же платоническим обожанием кого-нибудь из преподавателей. Наши воспитательницы так старались сузить наш жизненный горизонт, что даже не позволяли нам подходить к окнам, закрытым занавесками. Второй причиной немноголюдности нашего кружка был тот факт, что в царствование Александра ІІІ участие в каких-либо кружках строго каралось.

… Теперь трудно даже себе представить, какое огромное и благотворное влияние оказал на меня, впечатлительную, жаждущую какого-нибудь подвига, девочку кружок, организованный сестрами Невзоровыми. Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но я отчетливо помню, как скрывшись на сеновале от въедливых и зорких глаз моей тетки, я зачитывалась историей русского революционного движения и горько плакала, сожалея вождям этого движения, жестоко платившимся за свои убеждения.

К сожалению, обстоятельства сложились так, что мне вскоре пришлось расстаться не только с нашим кружком, но и самим Владимиром. Дело в том, что мой брат Яня по прежнему рос хилым, вялым мальчиком и учиться ему во Владимирской гимназии, известной своим строгим отношением к учащимся, было не под силу. Поэтому мои родители решили отдать его в находящуюся недалеко от нашего города Шуйскую гимназию, а для того, чтобы он не чувствовал себя в Шуе чересчур одиноким, они перевели меня тоже. Шуйская гимназия того времени мало чем отличалась от Владимирской. Пробыла я в ней всего год, в седьмом классе. В Шуе я пользовалась полной свободой о которой мечтала, будучи во Владимире. В этой гимназии под влиянием преподавателя математики, любившего свой предмет, я, в свою очередь, начала увлекаться математикой, которую раньше не любила.

В то время в Шуе часто наезжал к своим родителям поэт Константин Дмитриевич Бальмонт, бывший родом из Шуи. Во время гимназических праздников нас, гимназисток, заставляли читать стихи Бальмонта. Я отчетливо помню его старого отца, плотного старика с рыжеватыми волосами, в поддевке в сапогах и в картузе, а также его полную энергичную мать, державшую твердо в своих руках как слабохарактерного мужа, так и вообще все бразды правления в их помещичьем доме.

На окраине города в то время проживала одна вдова, Белова, мать одной из моих соучениц по гимназии Жени. У них по воскресеньям днем, а нередко и чаще, собирались ученики старших классов женской и мужской гимназий, и читали запрещенную в то время революционную и прогрессивную литературу – историю революционного движения в России, Писарева, Чернышевского, Добролюбова, Герцена. Мать Жени любила молодежь и всегда встречала нас приветливо и угощала очень вкусными тянучками, которые она сама приготовила.

В Шуе я снимала комнату вместе с Яней у исправника. В противоположность жизни у тети во Владимире, я пользовалась в Шуе полной свободой. Мне тогда было пятнадцать лет, как раз та эпоха, когда ребенок превращается во взрослого человека, и начинает предъявлять к себе и вообще к жизни более серьезные требования. Хорошая, свободолюбивая молодежь собиралась тогда в этом кружке, в значительной степени заменившем мне кружок Невзоровых. Будучи в Шуе, с владимирским кружком я связи не прерывала и во время летних каникул гостила на даче у Невзоровых возле Нижнего, где у них бывал Владимир Галактионович Короленко.

В то время как во владимирском кружке мы все девочки благоговели перед нашими руководительницами и, естественно при такой значительной разнице в возрасте и в жизненном опыте между ними и нами никакой особо инициативы проявлять не могли. В шуйском же кружке мы все были приблизительно равны между собой как в отношении возраста, так и в отношении жизненного опыта, почему различные индивидуальные черты каждого из нас могли проявляться свободно. Из гимназистов в этом кружке участвовали младший брат Бальмонта, Миша Бальмонт, два брата Херасковы, Костя и Ваня, Женя Кузнецов. Кроме этих постоянных членов нашего кружка были еще и другие, но я их не помню.

Какие чудесные вечера мы тогда проводили. Когда все уставали от чтения литературы и споров по поводу прочитанного, Женина мама угощала нас чаем с тянучками, Женя Кузнецов играл на гитаре, а остальная молодежь пела запрещенные в то время революционные песни. Миша Бальмонт обладал прекрасным баритоном и всегда был запевалой в нашем хоре. Потом мы всей гурьбой выходили на улицу. Зимой мы увлекались игрой в снежки или катались в нанятых в складчину розвальнях по фабричным окраинам города, или еще совсем по детски озорничали: подъезжали к окнам квартиры директора мужской гимназии и начальницы женской гимназии и забрасывали их окна снежками, после чего быстро исчезали.

Ранней весной мы бродили по снежному твердому насту в окрестностях Шуи, ярко искрившемуся под лучами весеннего солнца и мечтали о предстоящей нам в будущем революционной деятельности на фабриках и заводах. В начале лета, в экзаменационную пору ходили мы в соседнюю рощу слушать соловьев, а когда они замолкали, на обратном пути пел Миша Бальмонт мои любимые в ту пору юности две песни: «А все через очи, як бы я их мал, за те карие очи, всю б душу отдал» и «Очи черные, очи жгучие». К этой эпохе относится мое первое увлечение Женей Кузнецовым, красивым брюнетом с серыми томными глазами, с его гитарой и цыганскими песнями. Как мне в то время говорили окружающие и мое собственное зеркало, я была красивой шестнадцатилетней девочкой, блондинкой с правильными чертами лица и карими глазами.

Быстро пролетели осень, зима и ранняя весна. Весной слух о существовании нашего кружка дошел до директора мужской гимназии и начальницы женской, они сделали обыск в наших квартирах, нашли запрещенную в то время литературу. Тогда всполошился хозяин моей комнаты, шуйский исправник, и вызвал моего отца. Это было неприятной неожиданностью для меня. Однажды поздно вечером, возвращаясь от Беловых, мы издали заметили моего братишку Яню, с которым рядом шел мой отец. Тогда все мы бросились в рассыпную по дворам, а один из нас, кажется, Миша Бальмонт, от испуга залез на фонарный столб.

Вся эта история наделала больше шума, чем неприятностей. Мы все боялись, что поставят четверку по поведению, но дело обошлось сравнительно благополучно, если не считать того, что всех принимавших участие в кружке гимназистов, которые оканчивали гимназию и у которых уже пробивались усы, посадили на несколько дней в карцер, а меня вызвала к себе начальница и сказала: «очень стыдно тебе, девочке из хорошей семьи, быть коноводом мальчишек». Вскоре после этого мы, сдав экзамены, разъехались в разные стороны.

В это время, не знаю почему, началось заметное охлаждение в моих отношениях с Женей Кузнецовым. Он уехал к себе домой в Москву, а у меня началась интенсивная переписка с Ваней Херасковым, который тоже уехал к себе в Суздаль. Редко проходили два-три дня без того, чтобы мы не писали друг другу, обычно же мы обменивались письмами каждый день. О чем мы писали друг другу, я теперь точно не помню, но письма эти, в общем, были серьезны, сдержанны и касались самых различных, по преимуществу общественных тем. Лишь изредка в письмах Вани можно было уловить некоторый элемент влюбленности в меня. Так, в конце одного из этих писем он мне писал:

«Не мнил я сам себя увидеть

Творцом рифмованной строфы,

Но на ушко скажу поэтом

Кого не сделаете Вы?

И зелень вашего костюма,

И блеск лукавый ваших глаз.

И так далее, продолжения не помню. Вскоре этой переписке суждено было прекратиться. Дело в то, что мои родители, отчасти обеспокоенные жалобами на меня начальницы шуйской гимназии и несколько, по-видимому, обиженные за меня на нее, решили не оставлять меня больше в Шуе, а перевести заканчивать восьмой класс в одну из московских гимназий.

В Москве в то время жила младшая сестра моего отчима, бывшая замужем за писателем-народником Николаем Николаевичем Златовратским. В Москву же, в частное реальное училище Мазинга, родители перевели и моего брата Яню, по-прежнему болезненного, чрезвычайно религиозного и доброго мальчика. Все свои карманные деньги, которые он получал от родителей, вместо того, чтобы тратить их на сладости или развлечения, он раздавал бедным. По своему духовному облику он напоминал мне юношу-брата старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Так же, как и последний, наш Яня погиб в ранней юности от туберкулеза. Совсем другим рос мой младший брат Нитя, веселый, в высшей степени подвижный и шаловливый мальчик.

Как же сложилась моя жизнь в Москве? В то время среди либеральной части русской интеллигенции все сильнее и сильнее нарастало недовольство казенной средней школой со всеми присущими ей недостатками и назревала насущная потребность в школе иного, прогрессивного типа. И вот, такую школу впервые организовала в Москве Мария Федоровна Вагина. Это была закадычная приятельница моей тетки Стефании Августиновны Златовратской, энергичная, радикальных взглядов женщина. В организованной ею школе учились и четверо детей моей тетки, мои двоюродные братья и сестры, приблизительно такого же возраста, как и я. Не знаю почему, но в эту школу я не попала, а училась в частной гимназии Калайдович на Садовой улице. Жила же я в пансионе при гимназии Вагиной. В гимназии Калайдович был прекрасный преподаватель литературы Державин, всячески стимулировавший у своих учениц интерес к литературе. Так как, начиная с раннего детства, под влиянием моего отца я пристрастилась к чтению и охотно писала сочинения под руководством этого талантливого педагога и была у него на хорошем счету.

В пансионате Вагиной меня окружала симпатичная молодежь, сильно разнящаяся по той социальной среде, из которой она вышла, но пропитанная единым прогрессивным духом гимназии Вагиной. У Вагиной, насколько я помню, было двое детей: сын Лева и дочь Лена, погибшая в юности от туберкулеза.

По вечерам и праздничным дням я част бывала в семье Златовратских, которые тогда жили на Малой Бронной в скромной квартире в доме Гирш. Зимой по вечерам мы катались с Колей, Соней, Сашей и Степочкой Златовратскими, детьми моей тетки, с ледяной горы, устроенной во дворе того дома, где они жили. По субботам у Златовратских обычно собирались прогрессивные писатели того времени. Там однажды я встретила Глеба Успенского. Жили Златовратские бедно, исключительно литературным трудом Николая Николаевича. Гостей обычно угощали селедкой и чаем.

Быстро пролетел этот последний в моей гимназический жизни год, приятный во всех отношениях. По окончании экзаменов я приехала в Ковров домой. Ограничиваться восьмиклассным гимназическим образованием я ни в коем случае не собиралась, но в то время девушке получить высшее образование было очень трудно, так как ни в университеты, ни в институты, в которых учились мужчины, женщин не принимали. Для девушек же, желающих получить высшее образование в то время в Петербурге существовали лишь так называемые Бестужевские курсы, а в Москве, кажется, курсы Герье. Так как наплыв желающих учиться был очень велик, поступить на эти курсы было очень трудно. Что же мне оставалось делать? Сидеть дома и ожидать, по примеру других девушек, жениха для меня являлось неприемлемым. Тогда я решила во что бы то ни стало пытаться поступить на Бестужевские курсы.

Директором этих курсов в то время был Н. Н. Раев, как говорили про него, незаконный сын какого-то митрополита. Когда я назвала дома его фамилию, отец мой вспомнил, что когда мы жили в Меленках, там тоже жил или приезжал по делам службы Н. Н. Раев, теперешний директор Бестужевских курсов, и отец мой был с ним в приятельских отношениях, а Раев часто бывал в качестве гостя и в нашем доме, катался с нами на лодке по реке Меленке. Тогда было решено на семейном совете снабдить меня письмом к Раеву с просьбой способствовать поступлению моему на Бестужевские курсы, что в скором времени и было выполнено, так как уже наступила осень и пора было мне собираться в Петербург. Я отлично помню тучную фигуру Раева, его красивую, значительно моложе его жену и модный в то время стеклоярусный занавес, отделявший переднюю от комнат в его доме.

Вскоре я была зачислена слушательницей Бестужевских курсов. Неизвестно, повлияло ли в этом отношении давнее знакомство моего отца с Раевым или тот факт, что я поступила на математический факультет курсов, на который поступить было значительно меньше желающих, чем на филологический. Почему я выбрала именно этот факультет, для меня до сих пор непонятно. Очевидно, в этом сказалось увлечение мое математикой в седьмом классе шуйской гимназии. Но в момент поступления моего на Бестужевские курсы от увлечения моего математикой не осталось почти никакого следа и все мои душевные запросы того времени меня безудержно влекли на филологический факультет.

Поэтому я лишь номинально числилась студенткой математического факультета, а все дни проводила, слушая лекции профессоров филологического факультета.

Как и средняя школа Вагиной, так и Бестужевские курсы возникли с помощью прогрессивной интеллигенции, понимавшей все значение образования для женщин. Вопрос о высшем женском образовании в то время являлся одним из самых актуальных общественных вопросов того времени. Поэтому прогрессивная профессура Петербурга считала своим долгом прийти на помощь только что организованным Бестужевских курсов путем чтения на них лекций. Благодаря этому дело преподавания на этих курсах было поставлено прекрасно. Я помню, с каким захватывающим интересом я слушала тогда лекции по истории средних веков профессора Гревса, а по новой истории профессора Кареева, а также и других профессоров.

Жила я, как большинство иногородних студенток, в общежитии курсов, на Васильевском острове. Нравы тогда в нашем общежитии были очень строгие. Принимать гостей было разрешено студенткам лишь в специально отведенном для этого зале в определенные начальством дни и часы. Но мы все очень легко обходили эти строгости и прятали наших гостей студентов за оконный занавес при предварительном стуке в дверь комнаты нашей инспектрисы.

В то время в жизни студенчества очень большую роль играли землячества, объединявшие вокруг себя учащуюся молодежь, приехавшую их различных уголков России. Я, конечно, тоже не замедлила вступить членом в наше владимирское землячество, и не пропускала ни одного его собрания. Царское правительство относилось, как известно, очень подозрительно и недружелюбно к различным сборищам молодежи. Я помню, как осторожно по одиночке расходились мы с этих собраний и как, несмотря на все эти предосторожности, по нашим следам рыскали агенты тайной жандармерии, почему-то одетые действительно, или как это было принято думать в то время, в пальто горохового цвета. На земляческих собраниях обсуждались тогда самые жгучие общественные вопросы современности и раздавалось несколько приглушенное из предосторожности пение общепринятых в то время революционных песен. Помимо земляческих собраний студенческая молодежь нашего времени участвовала также в различных социал-демократических кружках, изучавших марксистскую литературу. Вошла в один из подобных кружков, конечно, и я вместе с моими двумя приятельницами-землячками Надей Фаворской и Марусей Соболевой. В противоположность земляческим кружкам, эти марксистские кружки были обычно малочисленны.

Нашим кружком руководили проживавшие в то время на Литейном проспекте врач-глазник Григорий Семенович Канцель и его жена Лидия Иосифовна Цедербаум. Вся семья Цедербаумов, включая и самого младшего ее члена-гимназиста Володю, была в то время глубоко захвачена социал-демократическим движением. На стене той комнаты, где мы изучали Эрфуртскую программу, висел портрет брата Лидии Иосифовны Бориса, сосланного куда то на далекий север Сибири. Другой брат ее, кажется, Сергей, принимал самое активное участие в революционном красном кресте. Я помню, как мы под его руководством собирали средства на этот крест на одном из балов, организованных для своих слушательниц Бестужевскими курсами. На этом вечери присутствовали Короленко со своей дочерью, известный критик того времени Михайловский и поэт Бальмонт. Я была приставлена организационным комитетом курсов к Бальмонту и должна была занимать его разговорами и следить за тем, чтобы он не выпил лишнего до своего выступления, намеченного программой вечера.

На этом вечере, как это выяснилось значительно позднее, присутствовал и мой будущий муж, тогда студент первого курса Военно-медицинской академии.

На этом вечере я познакомилась с одним из студентов какого-то технического института, украинцем по национальности, фамилии которого я не помню. После этого он часто навещал меня в общежитии курсов. Он был значительно старше меня и вел со мной разговоры на различные серьезные общественные темы. Я тогда была очень молода, мне шел всего семнадцатый год, меня товарищи по землячеству называли «бебе».

Очень быстро пролетели осень и зима того года и уже наступила весна. Я была в панике, так как надо было сдавать экзамены на математическом факультете, на лекциях которого я почти никогда не бывала, конспектов этих лекций также не имела. Но судьбе было угодно избавить меня от этих экзаменов. Той весной по всем городам России, где были какие-либо учебные заведения, разлилась волна студенческого революционного движения. Начались студенческие забастовки, демонстрации с различными революционными лозунгами. Прежде всего это движение охватило столичное студенчество. Я теперь уже смутно помню, было ли это на Невском проспекте или на Васильевском острове, когда за нашей многолюдной студенческой демонстрацией гнались казаки на лошадях и стегали нас своими нагайками.

В стенах Бестужевских курсов тоже было неспокойно. Не прекращались студенческие митинги. Я с небольшой группой слушательниц занималась тем, что стоя внизу лестницы, ведущей в аудитории, убеждала профессоров на время студенческих забастовок прекратить чтение лекций. В это время сверху вниз спускался Раев. Заметив меня, он остановился и, обращаясь ко мне сказал: «Как и Вы тут? Участвуете в этом безобразии?» Через несколько дней после этой встречи я наряду со многими другими студентками была исключена с курсов без права поступления в какие-нибудь другие высшие учебные заведения. Такой же репрессии подверглись и другие члены нашего землячества. Что же нам оставалось делать? Возвращаться домой? Я помню, что я вместе со своим чемоданом явилась на вокзал. Когда наш поезд уже начал медленно отходить от платформы, мои товарищи с трудом втащили меня с моим багажом на площадку вагона.

Несколько смущенная предстала я перед своими родителями, но они довольно благодушно отнеслись к моему исключению с курсов. Вообще у меня с моими родителями всегда были хорошие, чисто товарищеские отношения и они беспредельно доверяли мне. Был лишь один пункт, в котором мы расходились. Мой отец и мать, как уже было отмечено выше, были религиозны, причем придавали большое значение различным религиозным обрядам. И вот, когда мне исполнилось шестнадцать лет, я впервые твердо заявила в великом посту своему отцу, что я не буду причащаться, так как это противоречит моим убеждениям. Он был глубоко потрясен этим и с тех пор перестал настаивать на моих посещениях церкви.

Так начался трехлетний период моего пребывания в Коврове под отцовской кровлей. Некоторое время после своего возвращения домой я еще наслаждалась домашним уютом, поездками с мамой и братьями в лес за грибами, купаньем в реке Клязьме, но вскоре все это мне надоело. В ту эпоху все девушки моего возраста в нашем городе мечтали лишь о замужестве и им было непонятно мое стремление к какой-то иной, более содержательной жизни. Так как в самом Коврове, в котором была лишь одна улица с плохими тротуарами, гулять было негде, то обычно вся наша молодежь по вечерам устремлялась на вокзал и там гуляла по станционной платформе в ожидании скорого поезда, проходившего мимо Коврова из Нижнего в Москву. Я наряду с другими, вместе с моей приятельницей Настей Дунаевой, участвовала в этих прогулках и остро завидовала пассажирам поезда, направлявшегося в Москву. Но вскоре, поняв всю бесплодность своих мечтаний, я начала думать о том, как сделать более содержательным свое пребывание в Коврове, не покидая его.

Чтобы быть независимой в материальном плане от своих родителей и таким образом накопить понемногу средства на поездку заграницу, о которой я еще тогда начала мечтать, я поступила в качестве машинистки в так называемый Уездный съезд, который помещался в одном здании с Земской Управой. В этом же здании находилась довольно хорошая библиотека, принадлежавшая, кажется, Земской управе. Пользуясь очень широко этой библиотекой, я брала оттуда все выходящие в то время журналы и таким образом могла ориентироваться во всем, происходящем не только у нас в России, но и заграницей, конечно, учитывая цензурные условия того времени. Там же я встретилась с моим будущим женихом, в то время бывшим секретарем Земской управы, Петром Валентиновичем Егоровым и с земским статистиком Всеволодом Петровичем Кащенко. Оба они были весьма оппозиционно настроены в отношении царского режима. Вскоре я познакомилась и с двумя другими представителями местной интеллигенции, именно с Николаем Михайловичем Иорданским, служившим в то время в Коврове в качестве судебного следователя и с только приехавшим туда инженером железнодорожных мастерских Яшновым. Хотя все перечисленные мною лица были намного старше меня, все же это обстоятельство на помешало нашему дальнейшему сближению, так как нас объединяло одно общее стремление внести какую то живую струю в окружающую нас затхлую атмосферу, в которой мы одинаково задыхались. Чаще всего мы собирались по вечерам в уютной столовой Иорданских, где нас гостеприимно встречал как сам Николай Михайлович Иорданский, так и его жена Наталья Александровна.

С большим удовольствием вспоминаю я эти вечера и наши оживленные споры по поводу самых различных актуальных вопросов того времени.

Но наш кружок не ограничивался этими спорами, а поставил своей задачей организацию различных культурно-просветительных учреждений в нашем городе. Так нами была организована библиотека-читальня, воскресная школа, народный театр при железнодорожных мастерских. Я лично заведовала библиотекой-читальней, в которой я всячески старалась познакомить рабочих, посещающих эту библиотеку, с такими литературными произведениями, как «Овод», «Спартак» и другими, подобно им, проникнутыми революционными идеями. И каково было мое разочарование, когда наши читатели отказывались от этих книг и требовали что-нибудь «про графов и князьев». Принимала я также самое активное участие в постановке любительских спектаклей в театре при железнодорожных мастерских. С помощью моего отца и Николая Михайловича Иорданского нам удалось также проникнуть в острог и в нем организовать для арестантов по воскресеньям чтения с волшебным фонарем.

Хотя всей этой культурно-просветительской работе я отдавалась с большим увлечением, но все же помня заветы Невзоровых и Цедербаум, я стремилась к тому, чтобы наладить, хотя бы в самых скромных размерах, революционную работу среди рабочих на прядильно-ткацкой фабрике, единственном, кроме железнодорожных мастерских производстве в нашем городе. В этом отношении мне в значительной степени помогла моя работа в библиотеке, где я встречалась со многими рабочими, получавшими книжки и таким образом смогла нащупать среди них подходящих людей для организации подобного нелегального кружка. Таким образом, был организован мной небольшой социал-демократический кружок из рабочих указанной фабрики.

В это время произошел возмутительный факт отлучения синодом от церкви Льва Толстого. Члены нашего кружка были возмущены этим и просили меня во время моего ближайшего посещения Москвы передать Толстому их адрес, в котором они выражали ему свое сочувствие по поводу этого отлучения. В Москве же в то время я бывала довольно часто, так как раз в месяц в Ковров из Владимира приезжала так называемая сессия Окружного суда и так как представителем этой сессии являлся мой отец, то нам каждый раз приходилось принимать у себя и угощать приезжающих судейских. Перед их приездом мне приходилось по просьбе моей матери ездить в Москву за различными, не имевшимися в Коврове, продуктами.

Воспользовавшись ближайшей из таких поездок, я пошла к Толстому, чтобы передать ему адрес членов нашего кружка. В это время он жил со своей семьей в Хамовническом районе Москвы. Его небольшой деревянный двухэтажный особняк был окружен таким же деревянным забором. С большим душевным трепетом подходила я к этому дому. В то время из широко распахнутых ворот выехала пара лошадей, запряженных в элегантную коляску, в которой сидели две молодых женщины, по-видимому, дочери Толстого.

В передней меня встретил лакей и попросил подождать, пока он доложит обо мне графу в соседней большой комнате. В комнату, где я ожидала, вошла Софья Андреевна, держа в руках детскую шарманку. Заметив меня, она любезно кивнула мне головой. В это время спустился с верхнего этажа секретарь Льва Николаевича Толстого, судя по фотографиям, Гусев, и, расспросив меня о цели моего посещения, попросил меня следовать за ним во второй этаж дома. Поднявшись по лестнице мы очутились в небольшой, низенькой комнате. Лев Николаевич сидел в т время на низенькой табуретке и починял какой-то старый сапог. Увидев меня, он поднялся и, сделав несколько шагов в моем направлении и поздоровавшись со мной, стал внимательно читать переданный мной ему адрес. С первого взгляда он произвел на меня впечатление невысокого роста, худого старика. Одет он был, насколько я помню, в серого цвета рабочую блузу, подпоясанную ремнем. Прочитав адрес, он поднял на меня свои серые, глубоко запрятанные в глазных орбитах глаза, и, попросив меня присесть, стал подробно расспрашивать об участниках нашего кружка, приславших ему выражение своего сочувствия по поводу отлучения его от церкви. Прощаясь со мной, он просил передать им свой сердечный привет, причем добавил: «Вы непременно скажите им, что я ведь далеко не совсем согласен с существующей церковью».

Секретарь Льва Николаевича пошел проводить меня до Малой Бронной, где в то время жила семья Златовратских, у которых я остановилась. По дороге мы говорили с ним преимущественно о Зубатовщине и том вреде, который она может принести рабочему движению. По возвращении из Москвы, жизнь моя вошла в свою привычную колею. Особенно любила я любительские спектакли, в которых я участвовала в организованном нами театре в железнодорожных мастерских. Играла я тогда роль Сони в «Дяде Ване» Чехова, роль Бронки в пьесе «Снег» Пшибышевского и различные другие роли так называемых в то время драматических инженю. Играла я, по-видимому, неплохо, и все мои друзья настойчиво советовали мне избрать сценическую деятельность, которая меня саму сильно привлекала. Я вспоминаю то наслаждение, которое я испытывала каждый раз, чувствуя тот трудно объяснимый контакт, который устанавливался между мной и зрительным залом в случае какой-нибудь удачно исполненной мною роли. В связи с этим я вспоминаю один случай в моей театральной практике. Мы ставили «Дядю Ваню». Я, как всегда, играла Соню и на этот раз почти непрерывно чувствовала свой полный душевный контакт со зрителями. И вдруг наш горбатенький старичок суфлер, не дав мне закончить последнего моего монолога «Мы увидим небо в алмазах», дал знак опустить занавес. Когда я потом спросила, почему он это сделал, он сказал, что ему показалось, что мне дурно. Очевидно, на этот раз я переборщила в своем стремлении быть естественной на сцене.

Вскоре после того, как я вернулась домой из Петербурга, я начала упрашивать моих родителей дать мне возможность поехать в один из заграничных университетов учиться медицине. Но на этот раз мои отец и мать, обычно довольно уступчивые, заняли непримиримую позицию и в течение почти трех лет не давали мне возможности получить заграничный паспорт и уехать. Думаю, они просто боялись меня, семнадцатилетнюю девочку, отпустить так далеко и ожидали, когда я стану немного постарше и опытнее в житейском отношении. При этом обычно они мне говорили, что у них нет денег, а что имеющиеся в тот момент деньги крайне необходимы, чтобы сделать новые ворота или погреб и прочее.

В то время в одной из московских газет появилось извещение о предстоящем открытии студии Художественного театра. Прочитав это объявление, я решила поехать в Москву и попытаться поступить в эту студию. Приехав в Москву, я прошла к Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко и рассказала о своем желании посвятить себя сценической деятельности, для чего мне было необходимо поступить в студию. Владимир Иванович отнесся очень внимательно к моему пожеланию и направил меня со своей запиской к Константину Алексеевичу Станиславскому. К.А. Станиславский, в свою очередь, меня встретил очень приветливо и предложил прочесть отрывок из какой-то классической трагедии, но какой именно – я не помню. По прочтении этого отрывка он мне сказал: «Все хорошо, только у Вас недостаточно громкий для сцены голос, впрочем, это вполне исправимый дефект. Оставьте свой адрес, мы известим Вас, как только откроется студия».

Окрыленная самыми радужными надеждами, я возвратилась домой, но не сказав ничего о встрече со Станиславским своим родителям, продолжала настойчиво просить их дать мне возможность получить заграничный паспорт. Что же заставляло упорствовать меня и теперь, когда у меня была полная возможность поступить в студию художественного театра, на поездке за границу? Я не переставала мечтать о том, как, окончив медицинский факультет, я получу место фабричного врача и смогу таким образом свободно вести революционную пропаганду среди рабочих. Что же касается Художественного театра, то я считала в то время, что хотя это и замечательный театр, но все же он доступен лишь сравнительно узкому кругу состоятельных людей, а не широкой массе рабочих.

Наконец, мои родители согласились дать мне возможность поехать учиться заграницу и стали хлопотать о выдаче мне заграничного паспорта, уже приближался сентябрь месяц, а никакого ответа ни от Владимирского губернатора о предоставлении мне заграничного паспорта, ни из Художественного театра относительно приема меня в студию, я не получила. И, наконец, какова ирония судьбы, в один и тот же день я получила заграничный паспорт и телеграмму из Художественного театра с предложением явиться в открываемую студию в театре.

И мне, неопытной девятнадцатилетней девушке, выпало на долю сделать выбор между двумя так неожиданно представившимися мне жизненными путями – сценической и врачебной деятельностью. Тогда я показала моим родителям телеграмму из Художественного театра и они стали уговаривать меня не ехать заграницу, а поступить на студию. Так же поступить мне советовал и мой жених. В то время были в моде ротонды на покрашенном в розовый цвет меху и мама шутя мне говорила, что она как только я поступлю в студию, подарит мне такую ротонду. Им всем, конечно, не хотелось, чтобы я уезжала так далеко. Но и помимо этого работа в таком исключительном театре, как Художественный театр, безусловно, должна была импонировать каждому. Привлекала она, конечно и меня, но все же я не колеблясь остановила свой выбор на врачебной деятельности и при этом смотрела на эту деятельность лишь как на средство, а конечной целью все же являлась революционная борьба с самодержавием.

У меня за три года вынужденного пребывания дома установились очень теплые отношения с моим женихом. Это был исключительно добрый, отзывчивый на все хорошее человек. Но любила ли я его? Не думаю. Я была тогда еще слишком молода, чтобы как следует, по существу ответить на этот вопрос. Мой отъезд заграницу не менее, чем на пять лет, конечно, был ему не по душе, но он был настолько деликатен, что старался не показывать мне этого и говорил, что все равно он будет ждать меня хоть десять лет.

Уезжала я не одна, а со своей закадычной подругой по гимназии Сашей Семинихиной. Ни я, ни она дальше Москвы и Петербурга почти нигде не бывали, а о Западной Европе имели лишь самые скудные сведения, полученные в гимназии из учебника географии. В какую же страну направить свой путь? Какой город выбрать? Чтобы как-то решить этот вопрос, мы взяли энциклопедический словарь и положили перед собой карту Западной Европы. Наконец, границы нашего выбора благодаря энциклопедическому словарю и географической карте значительно сузились и мы стали колебаться лишь между немецкими университетскими городками, расположенными на берегу Рейна и швейцарскими университетами. Чем же, по существу мы руководствовались в нашем выборе? Прежде всего и больше всего, красотой природы, так как мы с Сашей мечтали о том, как в каникулярное время мы с рюкзаками за плечами будем бродить по неведомым нам местам и любоваться природой. В этом отношении нас больше всего привлекала Швейцария с ее горами, озерами и водопадами. Помимо этого, в стране находилась Женева, центр русской революционной эмиграции.

В конце концов, после долгих колебаний, мы остановились на Лозаннском университете. Наступил день нашего отъезда. Саша со старушкой матерью жила в Москве. Мои родители, в свою очередь, решили проводить меня до Москвы. Петр Валентинович был болен и проводить меня не смог. В Москве, как всегда, мы остановились на Цветном бульваре в номерах Ечкина. На другой же день после нашего приезда в Москву, мы с Сашей должны были отправиться дальше через Австрию, Тироль в Швейцарию.

Как только отошел наш поезди скрылись из виду дорогие нам лица наших близких, мы с Сашей стали горько плакать. Но уде на другое утро слезы наши высохли и мы наслаждались прекрасным видом, открывающимся перед нашими глазами. В Вене мы бродили по городу, любовались Дунаем, и вечером пошли в Претер на народное гулянье. Там нам захотелось покататься на знаменитом в то время венском колесе-качелях, с которых открывался чудесный вид на Вену с птичьего полета. Дальше дорога шла через Тироль с его чудесными лугами, с бесконечными туннелями и зигзагообразными подъемами и спусками в тирольских горах.

В Лозанну мы приехали под вечер. Шел проливной дождь. Куда направить дальше наш путь, где остановиться, мы не знали. Говорить по-французски мы не умели. Наконец, подойдя с нашими чемоданами к стоявшему возле вокзала кебу, мы сказали кучеру одно слово «отель» и он через несколько минут остановился перед какой-то гостиницей. Улеглись вдвоем в большую деревянную двуспальную кровать и, завернувшись во влажные простыни, мы крепко уснули.

Рано утром, позавтракав поданным нам в больших глиняных кружках кофе с рогаликами, мы пошли осматривать город. Погода была прекрасная. Прежде всего, поднявшись по исторической деревянной лестнице с очень большим количеством ступенек, мы попали в самую старинную часть Лозанны с готическим собором пятисотлетней давности и с таким же старинным университетом. Оттуда открывался чудесный вид на город: и на Женевское озеро, и на Савойские Альпы. Вскоре открылась канцелярия университета, где в обмен на наши гимназические дипломы мы получили от старичка секретаря студенческие билеты. При этом мы не чувствовали под собой ног от счастья, с трудом веря тому, что наконец наша мечта сбылась.

В гостинице оставаться долго мы не могли, так как нам не позволяли такой роскоши наши очень ограниченные средства и мы приступили к поискам комнаты. Это оказалось дело совсем не легким во первых потому, что мы очень плохо знали французский язык, а во вторых, потому, что добродетельные швейцарцы терпеть не могли русских студенток, считая их безнравственными, и очень неохотно сдавали им комнаты. Наконец, мы нашли небольшую комнату у одной пожилой швейцарки.

Благодаря ежедневному общению с этой квартирной хозяйкой мы стали понемногу усваивать французскую разговорную речь. При этом она особенно старалась научить нас так называемым «комплиментам», которыми изобилует, в противоположность нашей русской речи, повседневная французская речь, то есть таким выражениям, как, например, «очень Вам благодарна», «весьма Вам благодарна», «чрезвычайно Вам благодарна», «извините», «тысячу извинений» и прочее. Но не успели мы овладеть употреблением комплиментов, как она отказала нам в комнате, мотивируя тем, что к ней неожиданно приезжает ее сын. Так как не было подходящей достаточно просторной для двух человек комнаты, мы решили с Сашей разойтись и нашли каждая из нас себе маленькую самостоятельную комнатку.

В Лозанне в то время была, в противоположность Женеве, небольшая русская колония, состоявшая из русских (в подавляющем большинстве еврейского происхождения) эмигрантов и их семей. Как только я приехала в Лозанну, я постаралась перезнакомиться с некоторыми из представителей этой эмиграции, преимущественно с женской половиной. Но из этого знакомства толку вышло мало. Мне трудно сказать теперь, почему так получилось, многое уже забылось. Во-первых, уже наступил учебный год и нам, плохо знающим французский язык, пришлось очень плохо. Мы усердно посещали лекции по сравнительной анатомии, зоологии, ботанике, физике, химии, но почти ни одного слова из того, что говорил профессор, не понимали. Во время лабораторных занятий дело обстояло несколько лучше, так как кроме нас были и другие русские студенты, которые, правда, являясь в этом исключением, лучше владели французской речью, чем мы и охотно помогали нам в первое время объясняться с руководителями лабораторных занятий. Особенно было тяжело в этом отношении Саше, так как никаких других познаний в языке, кроме полученных в гимназии, она не имела. Что касается меня, то приблизительно за полгода перед поездкой за границу я начала брать частные уроки французского языка у одной француженки, оказавшейся в нашем городе. Но и мне в указанном отношении было тоже очень трудно и приходилось сплошь все вечера, а иногда и ночи, а также и праздничные дни проводить за учебниками по всем предметам, которые преподавались на первом курсе медицинского факультета. Эта чрезвычайная занятость была одной из главных причин недостаточного общения моего с русской эмигрантской средой. Были еще и другие, менее значительные причины, среди которых приходится упомянуть о некотором настороженном отношении со стороны эмигрантов ко всякому новому человеку, появлявшемуся в их среде. И эта, как я тогда ее называла, «шпиономания» также до известной степени мешала налаживанию этих взаимоотношений. И в этом до известной степени я сама была виновата, не позаботившись захватить с собой из дому от Невзоровых или Цедербаум или каких-нибудь других социал-демократических кругов рекомендацию, которая могла бы гарантировать сразу мне доверие со стороны эмигрантской среды.

Чтобы быстрее освоить разговорную французскую речь, я вскоре решила оставить свою комнату и поселилась в одном из дешевых швейцарских пансионов, где жили учащиеся, принадлежавшие к самым различным национальностям. Общаясь с ними во время завтраков и обедов, я невольно должна была говорить по-французски. Но, к сожалению, с указанной точки зрения, и в этих пансионах было много наших соотечественников, с которыми приходилось говорить по-русски, но помимо них за столом все же встречались студенты немцы, итальянцы, турки, а также представители некоторых других национальностей. Со всей этой студенческой молодежью у меня быстро наладились хорошие товарищеские отношения с некоторым оттенком легкого флирта со стороны некоторых из них. Так, один студент-немец, прозванный нами «бебе» благодаря его молодости, пируя со своими друзьями в кафе, почти ежедневно посылал мне по почте в виде приветствия подставку из-под пивной кружки, а другой, итальянец, по праздникам пел под моим балконом серенады под аккомпанемент гитары. Но я была слишком обременена своей студенческой учебой и благодаря этому не имела ни времени, ни желания как бы то ни было реагировать на эти ухаживания. Родители мне ежемесячно посылали по 40 рублей, помимо платы за ученье, и, так как русский рубль в то время котировался довольно высоко, а жизнь в Швейцарии была довольно дешевой, я жила безбедно, не нуждаясь особенно ни в чем.

В указанном пансионе, который содержала пожилая, полная швейцарка мадемуазель Бонзон с синеватым румянцем на щеках, характерным для многих жителей гористых местностей, я прожила ряд лет и, так как состав его жильцов сравнительно редко менялся, мы все за обеденным столом невольно подружились.

Что касается взаимоотношений с местными, швейцарскими студентами, то они налаживались гораздо трудней и ограничивались в большинстве случаев ежедневным приветствием при встрече и самым необходимым контактом в стенах лабораторий. В то время высшее образование в Швейцарии обходилось довольно дорого и было мало доступно сыновьям швейцарцев со средним достатком. Поэтому на нашему курсе было сравнительно немного студентов-швейцарцев, в общем, почти столько же, сколько русских студентов и студентов различных других национальностей. Причем среди русских студентов мужчины представляли из себя исключение по сравнению с подавляющим большинством девушек.

Кажется, во время второго года обучения в нашем Университете, когда мы все в особом, предназначенном для этой цели небольшом здании проходили анатомию человека, физиологию, гистологию и эмбриологию, произошел следующий неприятный инцидент, способствовавший в дальнейшем еще большей изоляции русской и швейцарской студенческих групп. Швейцарские студенты подали университетскому начальству жалобу, в которой они писали о том, что, мол, русские студенты и студентки занимают первые, лучшие места в аудиториях и в лабораториях, и таким образом, мешают занятиям их, коренных швейцарских студентов.

Все это было, конечно, сплошным вымыслом, так как первые скамьи в аудиториях и лучшие места в лабораториях обычно занимали первые пришедшие, совершенно независимо от того, были ли это русские или швейцарцы. Мы, русские студенты, были глубоко оскорблены таким антитоварищеческим поведением наших товарищей швейцарцев. Что касается университетского начальства, оно это заявление оставило без особого внимания, по-видимому, не желая портить своих взаимоотношений с русским студенчеством, составлявшим не менее половины всей студенческой массы, из чисто материальных соображений.

…Живя в пансионе Бонзон, я очень близко сошлась с одной русской семьей, именно с семьей Садовских, состоявшей из пожилой, но все еще довольно красивой Ксении Михайловны Садовской и двух ее подростков-дочерей – шестнадцатилетней Тани и транадцатилетней Иры и мальчика-сына лет двенадцати – Вадима. Ксения Михайловна была женой Владимира Степановича Садовского, юриста, очень видного специалиста по международному морскому праву, жившему в Петербурге. Ксения же Михайловна жила с детьми в Швейцарии из-за сына Вадима, страдавшего туберкулезом легких. В то время как я с ними познакомилась, мальчик уже в значительной степени поправился и посещал французский колледж.

Ксения Михайловна хорошо знала французский язык, пела, играла на рояли, была очень остроумна и благодаря всем указанным качествам легко собирала вокруг себя молодежь различных национальностей. Так случилось и в пансионе Бонзон. Как выяснилось несколько позднее, Ксения Михайловна была первой любовью в то время шестнадцатилетнего поэта А. Блока, с которым она встретилась на курорте Наугейм, где она лечила свое сердце. У нее, на дне ее большого сундука, с которым она путешествовала, сохранилась перевязанная красной ленточкой связка писем Блока, но, будучи плохо знакома с русской литературой, она этим письмам не придавала особого значения. Происходила Ксения Михайловна, если мне не изменяет память, из небогатой семьи кишиневских помещиков. Окончив гимназию, она поступила в консерваторию по классу пеня, но не окончила ее, потеряв голос в результате какого-то заболевания. Её муж Владимир Степанович Садовский был значительно старше Ксении Михайловны. Последние пять лет они жили порознь из-за болезни сына, он с дочерьми в Петербурге, а она с мальчиком сначала во Франции, где то возле Пиренеев, затем на берегу Средиземного моря в Сан-Ремо и, наконец, в Швейцарии, именно в Веве и в Лозанне, постепенно переходя из более теплого климата в более холодный. В тот год, когда я с ними познакомилась, девочки уже жили с матерью, а отец один продолжал жить в Петербурге. Во время частых заграничных командировок он навещал семью. Летом вся семья собиралась вместе где-нибудь в горах Швейцарии.

Между мной и Ксенией Михайловной была очень большая разница в возрасте, но это не помешало возникновению между нами самых дружеских отношений. Во время летних каникул, если я не уезжала домой, то проводила лето вместе с семьей Садовских. Хорошо было отдыхать летом высоко в горах, прислушиваться к шуму водопадов, к гортанным звукам йодля швейцарских пастухов и вдыхать пряный аромат полевых горных цветов, растущих вокруг коттеджа.

Во время же весенних каникул с рюкзаком на плечах я бродила с подругой по горам или уезжала в Итальянскую Швейцарию, где в то время уже цвели магнолии и усыпаны были розовыми цветами персиковые деревья.

Но и самое прекрасное, если оно долго длится, надоедает. Так и я, пробыв около трех лет в Лозанне, решила на один год поехать учиться в Париж. Поселилась я в Латинском квартале, населенном парижскими студентами с их изящными гризетками. Питалась я в одном из маленьких ресторанчиков на бульваре святого Михаила, где за один франк можно было получить обед из трех блюд и бутылку любимого парижанами яблочного сидра или красного вина. На медицинском факультете парижского университета я слушала знаменитых в то время профессоров. Вскоре вслед за мной потянулась в Париж из Лозанны и семья Садовских. Поселилась я с ними возле Парижа в небольшом местечке Сен Ле Таверни, откуда по вечерам мы любовались заревом Парижа.

Подружились мы там с двумя ветхими старичками, мужем и женой Дюбуа и вместе с ними собирали каштаны в их саду. Занимали мы там небольшую двухэтажную виллу, обслуживала нас миловидная беременная француженка Мария, покинутая своим мужем. В дворе лаял мой любимый пес Пирам.

Как в Лозанне, так и в Париже мы устраивали любительские спектакли, на которых присутствовала русская колония. В Лозанне на таких спектаклях постоянными посетителями были сын Герцена, наш профессор физиологии, и его внук юрист. Чаще всего мы ставили там пьесы Чехова.

Помимо этого, воспользовавшись своим пребыванием в Париже, я в течение всего учебного года брала уроки декламации у одного артиста театра Одеона. Это говорит о том, что хотя я и отказалась от студии художественного театра, но в глубине души мечтала о том, что мне может быть удастся в дальнейшем как-то соединить сценическую деятельность с работой врача.

Очень быстро промелькнул год моего пребывания в Париже. Надо было возвращаться в Лозанну и продолжать там прерванную на время учебу. Поселившись в том же пансионе Бензон, я с большим увлечением занялась изучением различных клинических медицинских дисциплин, тем более, что к тому времени я настолько овладела французским языком, что даже нередко думала по-французски. В это время кафедрой хирургии в Лозаннском университете заведовал хирург с мировым именем, Цезарь Ру, в клинику стекались больные самых разных национальностей. Это был не только исключительный специалист, но и исключительная личность, который учил нас не только хирургии, а также и тому, как следует жить, чтобы иметь право носить имя человека.

«Не ставьте ваш идеал в подвал», – нередко говорил он нам. И он сам показывал нам всегда пример постоянного беззаветного служения больному человечеству. Его влияние на нас было настолько велико, что позднее, в течение всей своей дальнейшей жизни, когда я начинала сомневаться, как следует поступить в том или в другом случае, я невольно думала: «а как бы в данном случае поступил Ру?»

Будучи в Париже, я увлеклась психиатрией и работала в одной из психиатрических клиник Парижа – в убежище святой Анны, под руководством профессора Маньяна. Я думала, что по окончании университета стану психиатром.

Но когда я вернулась в Лозанну, под влиянием обаятельной личности Ру и его прекрасного преподавания я невольно увлеклась хирургией и на пятом курсе, еще будучи студенткой, начала добиваться, чтобы Ру допустил меня к работе в его клинике наряду с другими ассистентами. Этого вообще было очень трудно добиться, особенно мне, русской студентке, но все же я этого, невзирая на трудности, добилась, а по окончании университета я осталась экстерном при той же хирургической клинике, там же защищала свою докторскую диссертацию.