Двогодинне інтерв’ю було записане 20 листопада 1998 року, за 2 тижні до смерті Андрія Шевальова. Наразі це найбільш повне і надійне джерело інформації про організований Євгеном Шевальовим порятунок хворих Одеської психіатричної лікарні – як єврейської, так і інших національностей.

Інтерв’ю брав журналіст Рувім Шварцман.

Деякі факти, наведені Андрієм Шевальовим, потребують уточнення або виправлення.

У картках хворих була графа «національність»: говорячи про те, що в лікарні ніхто не вів облік євреїв, Шевальов має на увазі відсутність окремого списку;

Євген Шевальов не міг захворіти на Pemphigus від іншої пацієнтки, оскільки ця хвороба, як відомо сьогодні, є аутоімунною;

Андрій Шевальов повідомляє, що його син Олексій «сейчас живет в тайге» – проте син загинув ще у 1987 році: він став монахом-самітником і на нього напав ведмідь.

Попри ці неточності інтерв’ю Андрія Шевальова є найбільш повним джерелом інформації про події, що розгорталися в Одеській психіатричній лікарні протягом 1941-1944 років. Задля зручності пошуку текст інтерв’ю поділений нами на тематичні частини:

II. Євген Шевальов та його робота;

III. Перші дні окупації;

IV. Загроза розправи над хворими у 1941/42 роках;

V. Голод в лікарні і організація порятунку хворих;

VI. Атмосфера в лікарні у перші місяці окупації;

VII. Загрози розправи над хворими на початку 1944 року;

VIII. Побутові умови в лікарні: організація опалення і харчування;

IX. Боротьба з крадіями. Замах на Андрія Шевальова;

XII. Гетто на Слобідці. Перевірки лікарні Сігуранцою;

XIII. Відновлення списків врятованих;

XIV. Пам’ять про подвиг Шевальових;

XVI. Героїзм персоналу лікарні;

XVII. Фабрикація документів для знайомих євреїв. Переслідування Андрія Сігуранцою;

XVIII. Порятунок радянських військовополонених в Одесі; волонтерство одеситів;

XIX. Фабрикація документів – продовження теми;

XX. Друзі Андрія Шевальова – євреї. Історія Раї Шмукгелер;

XXI. Зустрічі Андрія з радянськими партизанами;

XXII. Історія про загрозу розстрілу хворих і персоналу психіатричної лікарні 9 квітня 1944 року;

XXIII. Робота лікарні після деокупації Одеси;

XXIV. Андрій Шевальов на війні;

XXV. Спроби порятунку Євгена Шевальова;

XXVI. Подальше життя Андрія Шевальова та його родини;

XXVII. Доля Євгенії Шевальової;

XXVIII. Ставлення до злочинів тоталітарного режиму у родині Шевальових;

XXIX. Ставлення до власного подвигу.

Я хочу сегодня рассказать вам об истории спасения душевно-больных в Одесской психиатрической больнице на Слободке. Мой отец – психиатр. Он ученик Бехтерева.

Семья наша берет начало от деда. Он был бедный, воспитанник сиротского приюта в Москве – Александр Шевалев. Он приехал в Одессу и здесь очень бедствовал. Отец рассказывал, что они снимали с товарищем комнату, потом им не за что было платить за эту комнату и они убегали через окно из этой комнаты. И несмотря на это, на бедность свою, он был очень любознательный и очень старался, чтобы все его дети побольше могли узнать и получить высшее образование.

В нашей небольшой семье 5 докторов наук, из них – 4 профессора. Я – последний доктор наук в нашей семье. Еще три кандидата наук в нашей семье. Вот такая наша семья.

Р.Ш.: Вы пожалуйста подробно о каждом из членов вашей семьи в довоенное время скажите.

А.Ш.: Моя мама – она родом из Владимира на Клязьме. Она поступила на Бестужевские курсы до революции и там училась. Она принимала активное участие в работе революционных кружков.

Р.Ш: Скажите, как маму звали

А.Ш: Шевалева, но девичья фамилия – Яновская. Евгения Никодимовна.

Её исключили из Бестужевских курсов за участие в революционной деятельности без права поступления в какое-либо высшее учебное заведение в России. Она тогда поступила на работу, работала машинисткой, заработала немного денег и поехала в Швейцарию, в Лозанну. Поступила в Лозаннский университет, закончила медицинский факультет. Защитила там кандидатскую диссертацию и ей было присвоено звание – и у нас сохраняется этот диплом – доктора медицины Лозаннского университета. Работала в клинике профессора Ру в Лозанне, потом работала в Париже, но, в конце концов, тоска по родине, ностальгия заставила ее вернуться на родину.

Здесь ей предложили пересдать все экзамены за медицинский факультет, потому что иностранные дипломы не признавали, и предложили два города, один из них Одесса, второй город в Сибири. Она решила ехать в Одессу.

До этого мой отец со своей сестрой, больной, приезжал в Лозанну, привозил сестру свою, мою тетку, и там они познакомились с мамой.

Р.Ш: Как отца звали?

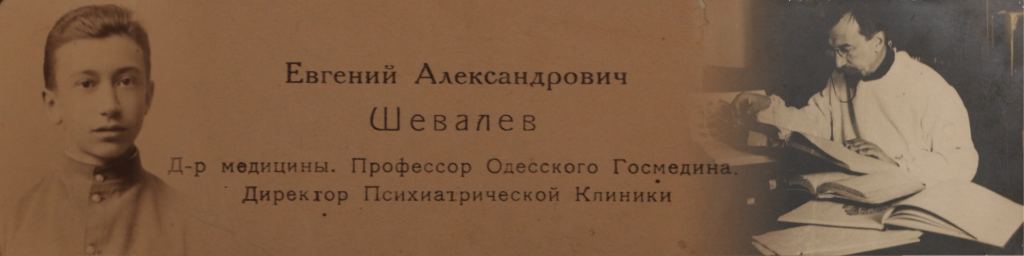

А.Ш.: Евгений Александрович Шевалев. А мама уже стала Евгения Никодимовна Шевалева-Яновская.

Вот они сошлись здесь и в 1919 году у них было четверо детей. Я самый младший. Знаю одно, что я родился в день, когда белые покидали, отступали из Одессы и входили красные войска. Наша семья тогда жила около вокзала, в Вознесенском переулке. Был страшный обстрел вокзала. Отец пошел в аптеку и не смог вернуться домой. Я родился и помню, что свое детство я провел в деревянном корыте, потому что ничего другого не было.

Старший брат – Владимир Евгеньевич Шевалев. Он окончил медицинский факультет, медицинский институт. Одно время плавал судовым врачом, потом избрал свою специальность офтальмологию и работал он всю свою оставшуюся жизнь офтальмологом. Начал он работать у Филатова, является учеником Филатова. Защитил до войны еще кандидатскую диссертацию. Потом защитил докторскую, был профессором. Заведовал сначала отделением в Институте Филатова, а потом двумя клиниками в Киеве. Был главный офтальмолог Украины, заслуженный деятель науки. Умер он в 1978 году.

Старшая сестра – она архитектор. Она закончила Строительный институт.

Р.Ш: Как ее зовут?

А.Ш: Татьяна Евгеньевна. Она одно время работала в Москве в мастерской Щусева. Потом перешла в Одессу и здесь работала в Строительном институте.

Младшая сестра, Тамара Евгеньевна, она закончила Педагогический институт, филологом была. Специализировалась по французской литературе. Она умерла недавно сравнительно.

Вот такая наша семья.

Р.Ш.: Скажите, чем отец ваш занимался до войны

А.Ш.: Отец после окончания медицинского факультета Новороссийского университета в Одессе специализировался по психиатрии. Он уехал в Петербург и работал у академика Бехтерева, является учеником академика Бехтерева. Там он работал в Психо-неврологическом институте, потом работал главврачом нескольких психиатрических стационаров, ну и в 1918 году вместе с мамой они вернулись в Одессу.

В Одессе он сначала был приват-доцентом, а потом с 1922 года он заведовал кафедрой психиатрии Одесского медицинского института. Эта кафедра не имела своей клиники. Туда привозили со Слободки в город больных для демонстрации студентам. Это очень плохо было для учебного процесса. И отец тогда на базе Психиатрической больницы на Слободке организовал Психиатрическую клинику. Организация началась в 1925 году. Закончил он организацию этой клиники в 1927 году. На здании этой клиники на базе Одесской психиатрической больницы, есть мемориальная доска, где указано, что вот в этом здании профессор Евгений Александрович Шевалев организовал клинику. Мама работала тоже в клинике в последние годы. Она заведовала там лабораторией по изучению различных нарушений высшей нервной деятельности у душевно-больных в процессе их лечения.

Война нашу семью застала в Одессе. В войну брат был призван в армию, был начальником госпиталя на базе Института Филатова.

Р.Ш.: А скажите, о какой войне вы говорите?

А.Ш.: Отечественной.

Р.Ш.: А когда она началась?

А.Ш.: Она началась 22 июня 1941 года.

Одна из первых бомб попала в нашу квартиру, мы жили на Гоголя, и часть квартиры разрушила. Мы переехали в другую квартиру на этой же улице, в 19-й номер.

В войну отец работал консультантом в госпитале 52-8. Я тоже работал в этом госпитале. Приход румынских войск в Одессе на улице Гоголя. Отец узнал, что остались без руководства около 600 душевно-больных Психиатрической больницы, над которыми нависла страшная угроза уничтожения. И тогда на нашем семейном совете было решено, что мы переедем на Слободку в больницу и будем разделять судьбу больницы со всем другим персоналом.

Это были первые дни оккупации.

Р.Ш.: Это было когда примерно по времени?

А.Ш.: Это было 16-17-18 октября 1941 года. Это было время страшного, жестокого террора. Действительно, наши войска покинули Одессу. Вошли румыны, страшно озлобленные теми огромными потерями, которые они понесли в своих рядах за весь период обороны Одессы. Наши очень жестко и очень много делали, чтобы защитить наш город. И вот тут начались сплошные массовые расстрелы. Мы с отцом шли пешком на Слободку, мы прошли ряд виселиц, огромных виселиц, на которых висели мужчины, женщины, которых просто хватали на улице и вешали без всяких разбирательств. Мы прошли пожары, мимо нас прошли колонны арестованных румынами, которых гнали к Дальнику и там были расстрелы.

Ну и тут, когда пришли мы в больницу, нам представилось, какая страшная трагедия нависла над этой больницей. Примерно половина больных – а их было около 600, – были еврейской национальности. Питания нету, света нету, воды нету. Нужно где-то доставать какие-то продукты питания, потому что больные начнут умирать с голода. Выпустить больных, выписать из больницы мы не можем – они сейчас же погибнут. И вот тут началась ожесточенная очень борьба за спасение, за жизнь этих больных.

Самая страшная была угроза со стороны оккупантов, которые, как все фашистские государства и фашистские войска, они на своем пути уничтожали всех душевно-больных. Здесь грозило, что здесь уничтожат их злодейской насильственной смертью.

Вторая угроза был голод, который тоже во многих концлагерях использовался фашистами для уничтожения узников этих лагерей. И вот, началась борьба.

Вскоре после того, как мы там были, к отцу пришло несколько так называемых румынских комиссаров. Они предложили ему выделить группу физически крепких больных, для того, чтобы они на территории больницы, так называемой колонии – это за корпусами лечебными, – выкопали окопы. Это не окопы, это могилы для этих, которые копали, и для всех остальных больных, заключенных этой больницы. Трудно описать, какого труда стоило отцу убедить их не делать этого.

Отец ссылался на все. Он ссылался на религию. Это помогало. Он знал европейские языки. Это очень много помогало. И в конце концов он отбился от этого первого нашествия. Но это было только первое нашествие. После этого еще приходили и приходили, все хотели уничтожить. Так было примерно в течение первых трех месяцев оккупации.

То же самое с голодом. Первые три месяца оккупации добиться, чтобы поставили в больницу какие-либо продукты, отцу не удавалось. Начался голод.

Вы представляете себе, это около 600 душевно-больных, голодных, которые пытаются вырваться за стены этой больницы, не понимая, что они сейчас же погибнут за пределами ее стен.

Что же делать?

Мы организовали такую бригаду, чтобы доставать продукты. Я входил в эту бригаду. Мы ходили, рискуя своей жизнью, на заброшенные фабрики и заводы. На Сахарном заводе мы достали две бочки меляса. И вот, этот меляс мы доставили, начали кормить больных, готовить на этом мелясе.

На одной фабрике мы достали рассыпанную сою. Собирали. Но мы рисковали, потому что в это время был издан приказ, самый строжайший приказ румынский, что всех мародеров, то есть тех, кто что-то забирает, не принадлежащее им – расстрел на месте. Никто из нас румынского языка не знал, так что любой солдат, который бы нас задержал, мы бы ему не смогли объяснить, что мы это делаем не для себя, а делаем для больных.

Следующий выход, как же кормить больных, как же достать им пищу, был найден такой. По предложению отца со складов, где были старые вещи умерших либо выписавшихся больных давно, с этими вещами сотрудники должны были идти в села, окружающие Одессу и менять на продукты – на подсолнечное масло, на мамалыжную муку, на картошку. Но выход из города был запрещен – только по особым пропускам. Отец колоссальным трудом добился пропуска для наших сотрудников. И вот, начали оттуда поступать первые продукты. Наша задача была следить, чтобы продукты шли только больным для питания больных.

Р.Ш.: А бригада у вас состояла из скольки человек?

А.Ш.: Из трех человек.

Р.Ш.: А среди них были еврейские врачи?

А.Ш.: Нет. Когда отец только занялся руководить больницей, там было несколько врачей, медсестер и санитаров еврейской национальности. Он предложил записать их, изменив фамилию, в качестве больных в больницу. Это под большим секретом делали несколько заведующих отделениями, которым особенно доверял отец. После этого были бесконечные, видимо, доносы, что в больнице скрываются здоровые люди. Но еще приняли несколько человек, человек двадцать «больных», которые, посмотрев, что делается в городе, там начали организовывать на Слободке, рядом совсем с больницей, гетто. В ужасе от этого гетто они обратились в больницу. Таких несколько человек тоже были приняты здоровые. Изменяли им фамилию и они находились там как больные.

Р.Ш.: Вы рассказывали о том, как вы добывали пищу. А у вас транспорт был?

А.Ш.: Транспорт нет. Либо мы договаривались в селе с какой-либо телегой – тоже трудно было уговорить, потому что люди боялись вообще куда-то выходить, – либо голосовали какой-нибудь транспорт. Часть продуктов у нас забирали румынские солдаты. Часть удавалось довезти до больницы.

Ну, была, я сказал “бригада”. Это было три человека. Я входил туда, доктор Пулко, – она потом уехала в Польшу к своей сестре и там умерла, и сестра Гуланова. Очень милая, хороший человек, которая очень много сделала для спасения.

Мы были как такой своеобразный госконтроль. Мы занимались тем, что появились люди, конечно, которые решили сделать наживу на этих бедных несчастных больных. Отец был мягкий человек, но мы добились, чтобы нескольких таких он сократил, уволил. Ну, никакой зарплаты, ничего не было. Но персонал работал. Персонал сделал очень много.

Сестры, врачи собирали какие-то щепочки, установили в каждом отделении в одной палате установили печурки железные. Там топили этими щепочками, рубили деревья в саду больницы, туда приходили греться больные. Воду носили сестры и санитарки на коромыслах, потому что воды не было в водопроводе, с колодца ближайшего села – Кривой балки. Особенно зимой это было сложно и трудно делать.

Это отопление, вода. Медикаментов не было, так что лечение главное было – бороться с голодом. Но все равно был голод. Продуктов, которые мы доставали, не хватало. У части больных развивалась элементарная дистрофия и некоторые больные погибли.

Только через три месяца отцу удалось добиться от румынских врачей, что начали поступать соя, мамалыга, мы уже начали как-то подкармливать больных. Но полноценного питания все равно не было.

Вот так и жили, так и боролись и все время ждали, что кто-то придет. Потом румыны как-то решили, что они навечно в Одессе останутся, поэтому начали уже к населению… массовые расстрелы прекратились в середине 1942 года. Начали они даже благоустраивать какие-то уголки Одессы. Открыли университет в Одессе. Тогда угроза физического уничтожения отпала.

Но она вернулась в январе 1944 года. Тогда румынские войска ушли из Одессы, из так называемой Транснистрии. Их заменили немецкие войска. И вот тут начались опять расстрелы и снова было несколько попыток физического уничтожения больных.

И последняя, очень тревожная и серьезная была попытка, она могла закончится трагически. Спасли только первые появившиеся в советских войсках разведчики на Холодной балке. Когда уже немцы заставили построиться персонал – они хотели расстрелять и персонал, и больных, так в это время прибежал солдат, и сказал, что в это время в ближайшем селе рядом появились разведчики, – и немцы убежали. Иначе это закончилось бы массовыми расстрелами.

Р.Ш.: Мы вернемся немножко назад в ваш рассказ о том, как вы спасали людей еврейской национальности и другой национальности в больнице. Скажите, как было конкретно организовано питание. Как вы раздавали?

А.Ш.: Питание было налажено. Вообще весь персонал больницы работал по довоенному графику. Они выходили на работу, ничего не получая, имея возможность иногда ночью – какие-то коптилки были, света же тогда не было, какие-то самодельные коптилочки – и сидит одна санитарка и одна сестра на 75 больных.

А питание так: там пищеблок был, вот там готовилось и разносили по отделениям. Иногда к этому привлекали больных, но не еврейской национальности, потому что еврейской национальности больные было запрещено выходить из больницы, потму что это могло кончиться очень плачевно, потому что на территории больницы расположилось отделение румынского гестапо – Сигуранца. В одном из отделений находилось это, так что нам приходилось так вот поступать. Тяжелое было очень время.

Р.Ш.: А скажите, вы отапливались, вы все палаты отапливали?

А. Ш.: Нет. Только одна палата, стояла маленькая такая печурчка. Около этой печурочки грелись больные и потом делалась их санобработка, потому что мы боялись эпидемии. Мы состригали волосистые части, какая-то полустирка была, но это была одна комната, одна палата на все отделение.

Мы проводили борьбу с появившимися ворами. Для меня это чуть не закончилось плачевно, потому что мне сообщили, что меня должны сегодня ночью убить. Подговорили одного больного, он должен был меня убить. А я дежурил в этот день. Дежурство было не врачебное толком: где-то что-то случилось, нужно было пойти, помочь и так далее. И вот, ночью начали мне звонить по телефону, телефон работал ночью внутри больницы. Срочно придите в такое-то отделение. Зачем? Придите. Я не пошел после этого предупреждения. Утром я пошел в это отделение. Кто-нибудь звонил? Опросил всех – никто не звонил. Так что это была попытка такая неудавшаяся.

Р.Ш.: За что хотели вас убить и кто?

А.Ш.: За то, что мы выгнали, убедили отца в необходимости выгнать нескольких воров, которые появились. Им поручали, давали вещи, они ехали на село, обратно возвращались с продуктами и эти продукты не доходили до больницы. Мы специально прослеживали, чтобы это доходило. Воровали. Мы их тогда выгоняли отсюда.

Я предполагаю, было такое стечение обстоятельств. Мне сказали, что намечено на эту ночь, и вот этот звонок настойчивый. Вот так было дело.

А вообще тогда жизнь очень мало стоила. До нас доносилась вся эта стрельба, расстрелы и так далее.

Я могу вам в виде примера рассказать, как же попадали здоровые люди еврейской национальности к нам в больницу. Когда я работал в госпитале на базе Института Филатова, тогда к нам приходили помогать окрестные жители ухаживать за раненными. В частности, соседний коллектив научных работников. Оттуда приходили. И в числе приходящих были девушки, которые ухаживали за этими раненными. Среди этих девушек была такая хорошенька девушка, ее мать была тоже с ней, Лиля Раппопорт. Как-то во время одного из свободных перерывов в работе, мы сидели и я говорю: Лиля, а что же ты будешь делать, когда настанет мир. Она подняла голову так гордо и говорит: для меня это решенный вопрос, я буду кинорежиссером.

Кончилась оборона Одессы, началась оккупация. И вот как-то, я дежурю по больнице. Поздно вечером или ночью прибегает ко мне эта Лиля Раппопорт.

Р.Ш.: Это когда было, в каком году?

А.Ш.: В 1941 году.

…Совершенно обезумевшая. Она с матерью попала в колонну арестованных. Их отправили в Доманевку и где-то по дороге, не доходя до Доманевки был массовый расстрел. Убили ее мать. Чудом Лиле удалось бежать. И вот, она прибежала ко мне на свободу.

Нужно было ее срочно спрятать. Я записал ее в качестве больной в 4-е отделение женское. Это отделение для буйных, возбужденных. Туда боялись ходить посторонние. Были какие-то комиссии проверяющих – так они эти отделения обходили. Вот я ее устроил.

Р.Ш.: А какую фамилию вы ей дали?

А.Ш.: Я не помню, я не помню совершенно.

Во всяком случае она всю оккупацию пробыла в этом отделении в качестве больной. Когда пришли наши, была снята оккупация, тогда Лиля поступила в медицинский институт одесский.

Р.Ш.: Она все эти годы была среди больных?

А.Ш.: Только среди больных.

Р.Ш.: А какую работу она у вас выполняла?

А.Ш.: Ну в этом отделении больные ничего особенного не делали. Но там была заведующая отделением, очень милый, хороший человек, эта доктор Пулко. Я через нее узнавал, как там чувствует себя Лиля.

Как только пришли наши, я очень быстро ушел на фронт и больше не имел связь с больницей. Лиля поступила в медицинский институт и выбрала себе специальность психиатрия. Она вышла замуж и переехала в Киев. Она заходила к брату. Я ее после этого не видел. После этого она уехала. По-моему, уехала с мужем в Израиль.

Я хотел с ней встретиться. Я ей позвонил, но она уже не работала. Она работала в Киеве в психиатрической клинике профессора Фрумкина. Я не смог с ней больше встретиться, хотел поинтересоваться, как же, почему она выбрала такой путь для себя, как психиатрия.

Р.Ш.: А как другие?

Вот, при мне пришла в отчаянии маленькая такая старушка, женщина, и привела с собой сына. Плотного, большого такого парня еврейской национальности, только что закончившего Одесский политехнический институт.

Р.Ш.: А старушка какой национальности?

Еврейка тоже.

И она начала при мне – мы были вдвоем в кабинете, я и отец, – начала умолять: спасите моего сына, заберите его к себе, заберите обязательно. Отец говорит: иди оформь. Я пошел оформил его в первое мужское отделение. Это самое благополучное отделение. После этого я периодически разговаривал с ним, отзывал его в сторону и говорил, учил, как себя вести, чтобы не возникло подозрение, что он здоровый совершенно человек, что он не сильно как больной.

Р.Ш.: Расскажите, как вы его учили?

А.Ш.: Нужно было изображать так называемый аутизм, замкнутость, избегать общества, где-то сидеть в уголке, можно с собой разговаривать. Целый ряд таких вот вещей. Когда освободили город, – его фамилия Тендлер была, имя я не помню, – он приходил к нам домой, ко мне приходил несколько раз, особенно когда я демобилизовался из армии в 1946 году. Он меня как-то пригласил, он женился, познакомил меня со своей женой. Я не помню, где он живет. Больше я его не видел. Слышал, что он работал в Одессе на заводе косточковых масел на Пересыпи. Сейчас я позвонил туда, мне сказали, что завод этот больше не работает. Где он, я не берусь вам сказать.

Р.Ш.: А скажите, ваша больница была расположена на Слободке, вы подробно видели, как туда загоняют евреев. Расскажите нам, как все это было от самого начала.

А.Ш.: Больница находилась прямо на территории гетто. Там же, где было гетто, там была и больница. А как это началось, я помню. Началось так. Меня волновал вопрос. Зима, и лютая зима 1941 года. Как пошел слух по Слободке, что здесь будет организовано гетто. Было очень шумно, было возмущение. Жители Слободки не восприняли это как хорошую для себя вещь. И меня волновало, а как же они встретят? Там же живут такие хозяйственные люди, которые ушли с села и здесь поселились, у каждого свой домик и ухоженный сад. Как они встретят еврейское население, которое будут изгонять из города. И вот, я специально выходил, смотрел, приходил в город в это время. По этому спуску с города, пурга, снег, мороз, идут закутанные, несчастные старики, дети, женщины с колясками какими-то, санками. Все это двигается, окруженное румынскими солдатами, которые их подгоняют или бьют иногда палками и так далее.

Как же встретила Слободка? Я боялся, что плохо встретит. Нет. Слободка сразу, когда увидела этих несчастных людей, она их встретила так, как нужно. Они пускали в свои хаты, в свои домики обогреть и так далее. Ну, я как раз тоже с ними, с некоторыми… Встретил знакомых и их устраивал там. С добром, хорошо были встречены. Народ увидел это страшное горе, которое постигло… Еще дальше было еще хуже, когда их на открытых платформах увозили с Сортировочной зимой.

Называют гетто. Это же неверно, что в Транснистрии были организованы гетто. Гетто – это старые названия, это территория, которая отводится, в которой должны были жить представители той или другой национальности. В слове гетто ничего не сказано об уничтожении, о жутких условиях. Это были концлагеря, а не гетто. Это были лагеря смерти, их много было в Транснистрии и там масса масса народу погибло.

Мы уже потом узнали, что происходило в психбольницах других, которые на территории, оккупированными румынами находились. Есть какое-то совершенно необоснованное, неправильное представление у некоторых, что здесь было совершенно по другому, чем у немцев, что здесь было какое-то другое расположение. Нельзя брать общее, нужно посмотреть, что когда только началась оккупация, озлобленные румынские войска были хуже иногда, чем немецкие войска, которые занимали ту или иную территорию. Здесь можно было ожидать каких-угодно зверств и чуть они не произошли.

Р.Ш.: Вот вы слышали, вы рядом были с теми условиями, в которых содержались евреи. Вы можете нам подробно рассказать, как их кормили, где они спали, их быт, который был там организован на Слободке в гетто.

А.Ш.: Я этого не знаю, я не могу этого сказать. Я думаю, судя по всему, что никакого централизованного питания не было у них, никто их там не кормил. К ним относились очень плохо румынские солдаты, грабили их, избивали, насиловали. Ничего хорошего там не было. А так вот непосредственно они расположились только частью в этом экипаже Водного института. Я туда не заходил.

Р.Ш.: А какую часть принимали в спасении евреев члены вашей семьи, сестры, брат.

А.Ш.: Брата не было здесь, брат вместе с Приморской армией, он переехал из Одессы, после обороны Одессы, переехал оборонять Севастополь. Он пробыл всю оборону в Севастополе. Во время оккупации в Одессе его не было.

А сестры, сестры помогали, если нужно было что-то такое сделать. Не приходилось, допустим, их пускать куда-то с каким-то специальным заданием.

Меня, когда в частности этот Тендлер и другие больные, они иногда когда я к ним приходил, они ко мне обращались и спрашивали, что делается на фронте, какие сводки. Я им всегда отказывал. Я говорил, вы меня не спрашивайте об этом, потому что кто-то как-то донесет, меня арестуют и я не смогу вам ничем помочь. Я должен вам помогать всем другим, но не этим. Этого я не могу говорить. Может, они обижались на меня, ну и Бог с ним.

Р. Ш.: Скажите, а оккупационные власти приходили часто в больницу?

А. Ш.: Часто приходили румынские проверочные комиссии. Видимо, потому, что поступало большое количество доносов именно по словам так, что там укрывают здоровых евреев. И начали проверки. Так удавалось. В этом отношении был сплоченный коллектив больницы и удавалось. Мы им показывали больных евреев и было явно что это больные, а никакие не здоровые. Мы предупреждали через сестер, чтобы здоровые эти люди прятались, уходили куда-нибудь подальше по каким-то коридорам.

К счастью, удавалось это отвести. Конечно, если бы они обнаружили, то было бы очень плохо бы и отцу, и другим членам персонала больницы.

Р.Ш.: А больных евреев вы показывали? Они знали, что есть больные евреи?

Да. Мы никакого учета евреев… Вот меня иногда спрашивают «а сколько было там больных евреев», никакого учета. Мы боялись заводить какие-то списки. Ничего этого не было. То же самое и со здоровыми.

Вот сейчас иногда спрашивают. Вот расскажите, этот персонал еврейской национальности, который прятался под видом больных: вы знали их? И я не знал, потому что я до войны в больнице не был. Я пришел в оккупацию туда.

Сейчас восстанавливают. В больнице в 1978 году начали организовывать и организовали очень хороший музей на в главном административном здании. Он располагается в четырех комнатах и там собран богатейший материал по истории больницы. И вот сейчас они занимаются, пытаются восстановить фамилии вот этих людей, которые здоровые, которых под видом больных сохраняли в больнице.

Я знаю, что они уже восстановили 10 фамилий лиц. А как же, они в историях болезни и в журнале записаны на другие фамилии, вымышленные. Удалось восстановить 10 пока, поиск продолжается.

Р.Ш.: А вы можете назвать кого-нибудь из тех, кого восстановили?

А.Ш.: Могу. Первое, это самое трудное было его прятать, потому что вся больница его знала, это швейцар, Гершензон. Он швейцар больницы и его знали, и его прятали.

Ну, вот Лиля. Она была под другой фамилией. Когда она приходила к брату в Киеве, то там была другая фамилия, Шарканская. Может, это по мужу.

Я боюсь сейчас, я не помню. Эти материалы есть у заведующей и организатора этого музея Александры Мартыновны. Милейший человек, которая работает в этой больнице с 1948 года и поэтому она застала и этих людей, которые вышли. Персонал, который прятался как больные, он вышел и приступил к работе. Она их знала. Она помогает это делать.

Р.Ш.: Скажите, были ли попытки властей уже потом уничтожить всех душевно-больных в больнице?

А.Ш.: Нет, я думаю, что здесь уже появилось чувство угрозы возмездия за совершенные злодеяния. Только когда ушли румынские войска и наступили немецкие – вот тут была очень большая угроза, что это приведет к уничтожению больных.

Р.Ш.: Вы занимались спасением людей. Вам платили зарплату, материальные блага какие-то вы получали?

А.Ш.: Я один раз уже потом, к концу оккупации почти, я получил какие-то деньги и помню, что купил себе костюм, потому что мне не в чем было ходить. А так нет, конечно. Это все делалось, и всем персоналом делалось бескорыстно. Корысти в этом никто никогда не искал, и поэтому когда я об этом рассказываю…

До последнего времени никто об этом не говорил. Начался разговор с появления статьи в еврейской газете «Список Шевалева», которую написал корреспондент, одесский корреспондент. Она есть на стенде в музее больницы.

Р.Ш.: А как называется газета?

А.Ш.: «Шомрей Шабос».

Р.Ш.: Скажите, а люди умирали во время войны в больнице?

А.Ш.: Умирали.

Р.Ш.: Что делали с телами умерших.

А.Ш.: Хоронили их, там рядом кладбище Слободское. Хоронили на кладбище. Умирали. Частью от голода. Это печальное очень было время. И нечем было кормить.

Вы представьте себе, пришел отец руководить этой больницей. И перед ним стоит задача: накормить 600 человек, не имея денег, ничего.

Между прочем, Шиндлер, этот немец, который спасал людей, он был богатым человеком, он мог откупиться как-то от немцев. И уже когда он организовал этот завод, завод приносил прибыль и эта вся прибыль шла на то, чтобы откупиться от немцев. И потом он все свое состояние потратил для того, чтобы спрятать сохраненных им.

А здесь денег никаких не было и никаких откупов у нас не могло быть.

Р.Ш.: Вы кроме вещей от умерших, вы продолжали дальше какие-то медикаменты менять в деревнях?

А.Ш.: Нет, у нас ничего не было другого. Отец пытался добиться. Румыны где-то уже к концу 1942, началу 1943 года, они как бы начали заигрывать. Открытие университета, театры открыли. Они хотели показать, они даже хвастались, что они как бы несут в Одессу европейскую культуру, которая отсутствовала до этого в городе по их мнению, понимаете. Они – носители европейской культуры, понимаете. Ну вот тут иногда приходилось просто просить у знакомых. Я ходил, обращался к сестрам медицинским, к клинике Мединститута, для перевязочного материала. Они давали всегда охотно. Причем лучше всего сестры давали, а не всегда профессора.

Р.Ш.: А централизованно власти вам выделяли какие-то медикаменты?

А.Ш.: Нет, по-моему нет. Я не помню. Только вот часть питания была. Больше ничего не было. Много лет прошло. Более 50 лет прошло с того времени, когда это все происходило, понимаете?

Р.Ш.: Вы хоронили людей на кладбище. Кто этим занимался у вас?

А.Ш.: Это хозчасть. У нас были хозяйственники, вот они и занимались. Помогали больные. Больные очень широко, ведь раньше были мастерские специально там при больнице, где работали больные. Это даже очень хорошая вещь, трудотерапия душевно-больных.

Р.Ш.: Вы хоронили людей в общую могилу или отдельно?

А.Ш.: Я не был, я в этом не участвовал. Боюсь вам сказать, я, может, скажу что-то не так, как было. Я этого не знаю.

Р.Ш.: Вы говорили, что выборочно производили стирку. А как это влияло на заболевания, на эпидемии?

А.Ш.: Эпидемии не было, предупредили. Были только простудные заболевания, воспаления легких и так далее, потому что холод, ослабленный организм голодный. Это было часто причиной смерти, это были часто воспаления легких, простудные тяжелые заболевания ослабленного организма. И помочь было очень трудно.

Р.Ш.: Местное население, которое жило на Слободке, вам оказывало помощь в спасении людей?

А.Ш.: Так мы не впускали никого в больницу посторонних. Там большой был персонал.

Психиатрической больнице 106 лет. И там есть так называемые династии работников. Особенно среди сестер и санитаров. Там отец, мать, деды, работали все в больнице. Они и жили там, на колонии. Там были домики и часть этих людей там жили. Были вот такие династии сотрудников больницы. Все они старались участвовать, чем-то помочь. Обычно каждый, придя на дежурство, приносил с собой немного сухих щепочек, потому что рубили деревья – сырые деревья не горели в этих печурках. Если кто приносил несколько картошек, если мог принести.

Персонал – это вообще самые трагические страницы периода оккупации, истории Одесской психиатрической больницы. Но одновременно это и страницы героики. Не было таких, чтобы выдавали, чтобы не соглашались с теми мероприятиями, которые проводил отец для спасения больных. Доносы кто-то писал, но доносительство у нас очень развито было, к сожалению, до этого.

Р.Ш.: А отца вызывали в Сигуранцу или претуру?

А.Ш.: Нет. Нас не надо было вызывать, потому что начальник этого отделения Сигуранцы жил в квартире главврача. Мы жили на втором этаже, а он на первом этаже. Я не помню, но мне вроде сестра говорила, что он свободно говорил по-русски и он кому-то рассказывал, что он никогда не думал, что среди русских так развито доносительство, прямо мешками приходится собирать эти доносы.

Р.Ш.: А среди больных, больные знали, кто еврей, кто какой национальности?

А.Ш.: Я думаю, что знали, но не во всех случаях. Много евреев было. Даже получалось так, что угроза все время висела над ними, так что это было спасение так, которое могло кончится тоже трагическое. Но другого не было.

Р.Ш.: Вы сказали, что сестры вам помогали. Вы можете сказать конкретно, Тамара, Татьяна, чем помогали?

А.Ш.: Помогали, я даже не могу сейчас сказать как…

Я одно время помогал по-другому немножко. Как только началась оккупация, ко мне пришли и принесли группу таких данных о евреях с просьбой, что сделать: в кабинете отца в клинике была пишущая машинка. Я на этой машинке писал: такой-то и такой-то, живет в таком-то доме и квартире со своей семьей. А тогда появились такие вроде управдомов. И я ставил подпись: “Управдом”. И вот я между подписью управдома и последним оставлял место. Они подписывали у управдома, приносили мне и я на пустом месте впечатывал: русский, православного вероисповедания.

И вот как-то ко мне в больницу пришли два из Сигуранцы. Это вы делали? Мы, говорят, не будем вас пытать и ломать кости, как это делали в НКВД. Это вы делали эти справки. Я говорю “Нет”. Они мне: “Вы”. Я говорю: “Вы мне подскажите, как я должен доказать, что это не я. Вы мне подскажете – я это сделаю”. Вы мне подскажете – я это сделаю.

Мы так разговаривали, они уходили. И, в конце-концов, они оставили меня. Не забрали все-таки.

Но я знаю, откуда это, потому что как-то я печатал, это на первом этаже, и в это время какое-то затемнение получилось. Я посмотрел на окно – кто-то стоял смотрел через окно со двора. И потом, к концу оккупации за мной начали следить. Я видел одного из этих самых работников Сигуранцы. И тогда, перед самым концом оккупации, я ушел в катакомбы, потому что чувствовал, что меня должны арестовать. И я пробыл в катакомбах в Нерубайском вот это время.

Я вынужден был пойти, потому что я боялся, что меня арестуют. Арест Сигуранцы это почти равносильно смерти, потому что это было Гестапо. Румынское Гестапо.

В Катакомбах в Нерубайском у меня был знакомый дядя Андрей. Он когда-то резал, работал, пилил, добывал оттуда камень. Он знал все ходы и выходы. И там периодически были в степи такие провали – проваливалась над катакомбами земля. И вот через эти провали попали мы в катакомбы и там прятались его односельчане.

Я хотел бы рассказать об одной вещи, которую я никак не могу рассказывать и описать. И вот почему. Я получал образование хирургическое у замечательного хирурга, чудесного хирурга одесского Аркадия Николаевича Целлариуса. Он заведовал хирургическим отделением в областной больнице на Слободке. Я у него работал, он с большой любовью ко мне относился, как большой друг, взрослый друг, и помогал мне стать хирургом. Ну, я так и не закончил свой медицинский институт, потому что когда я демобилизовался, отец был при смерти, один диплом медицинский у меня уже был и до второго мне не было дела. Но я имел опубликованные в войну научные работы по хирургии, по лечению тяжелейших ранений, кончил я войну ведущим хирургом медсанбата. Так что хирургия у меня шла хорошо.

И вот, я был там в больнице, когда в больницу пришла сестра медицинская. Это было в 1942 году примерно. Пришла и начала плакать. Чего вы плачете – спрашивает ее Аркадий Николаевич. А она говорит: а вы знаете, что делается в детской больнице? Нет, – говорит. – В детской больнице лагерь для раненных наших военнопленных. Это с керченских десантов взятые в плен раненные. И они там валяются без всякой помощи, на полу. И тогда местные жители слободские начали устраивать дежурства. Вот, сегодня дежурит такая-то улица слободская. В один дом сносятся все продукты и варятся два ведра хорошего крепкого борща. Приносят. Немцы берут для этих раненных, которые там находятся, передачу, но никого туда не пускают. Как же быть?

Я одел самые лучшие вещи, которые у меня были. Это такое, кажется, молевое пальто, фетровую шляпу и пошел в эту больницу. Там какой-то немецкий фельдфебель. Я ему говорю, что я врач, работаю в соседней больнице. Я знаю что у вас есть раненные, есть больные, а нет медперсонала. Я согласен совершенно бесплатно, мне ничего не нужно, оказывать им медпомощь и таким образом предупредить развитие эпидемий. Могу я это делать? Он говорит: «Нет, вы не можете этого делать, я должен посоветоваться с начальством. Приходите через неделю».

И вот через неделю я пришел. – «Пожалуйста». И вот я стал человеком, единственным человеком, который мог туда ходить и выходить оттуда. Я пришел, на полу, на грязном сене лежат раненные. Часть из них с переломами ног, но переломы уже почти зажили или зажили, но встать он не может, потому что ни палки, ни костыля нету и двигаться он не может. Значит, нужны костыли. А у меня был знакомый шофер с бакстанции. Он жил или еще сейчас живет – он старше меня, – на Военном спуске около Сабанеева моста. Он ездил на полуторке, на машине. Он сказал, Андрей Евгеньевич, если вам нужна машина, я директора выселю, вам дам машину. Я к нему пришел и говорю: вот такое дело, нужно достать где-то костыли. Я видел в Красном переулке в какой-то делец открыл целую большую мастерскую столярную. Едемте туда, я поговорю с рабочими. Пусть рабочие сделают пару костылей. Я зашел туда, поговорил с рабочими. Говорю, я главный врач госпиталя военнопленных, который находится на территории детской больницы. Нужны костыли. Сделайте пожалуйста, денег у меня нету. Людям нужно ходить, они не могут, потому что нет костылей. – Хорошо, приходите через 3 дня. Я пришел, мне полную полуторку загрузили этих костылей. Мы поехали и туда передали костыли.

Дальше. Нужно туда медикаменты, нужно перевязочные материалы. Я иду по клиникам и больницам, там часть меня знают. И говорю: я волею судеб стал главным врачом и единственным врачом вот этого лагеря на Слободке. Мне дали – дают хорошо. А некоторые трепачи, даже профессора, они мне говорят «идемьте, идемьте в соседнюю комнату» и в соседней комнате начинают меня агитировать за советскую власть. Я пришел не для этого, я пришел, чтобы получить медикаменты.

Наладил я там две операционные, одну чистую, одну гнойную. Оперировал там. Мне там один из узников этого лагеря, доктор Белоненко – эту единственную фамилию я знаю. И женщина. Этот Белоненко мне говорит: вот моя жена, она стоматолог. Достаньте какие-нибудь инструменты, чтобы она начала лечить, иначе ее каким-нибудь этапом вышлют куда-нибудь повезут отсюда. Я пошел на Ленина, 11, там, где сейчас Стоматологический институт. Там был институт или поликлиника большая и руководил мой бывший шеф, физиолог профессор Синельников. Я пришел к нему: «Евгений Иванович, вот такое дело, мне нужен какой-нибудь стоматологический инструментарий. Выделите что-нибудь». Он при мне позвал заведующего складом. Оказывается, это моя знакомая, такая была Богданова или Боголюбова. Говорит: «Вот выделите, что нам не нужно». Я пошел с ней и она мне дала все лучшее, что у них было на складе. она мне дала – тогда это было новинка, – электродрель. Тогда еще не все кабинеты располагали электродрелью. Все я отнес и там начал работать стоматологический кабинет под руководством этой женщины и некоторые немцы там лечили свои зубы даже. Но потом оказалось, что это не жена, это просто сожительница. А он, демобилизовавшись, устроился в Ялте, он оттуда и был. Он был главным отоларингологом Ялты.

Р.Ш.: Сколько было военнопленных в этом лагере?

А.Ш.: Человек 40-50, наверное.

Р.Ш.: Там были люди разных национальностей? Там были евреи?

А.Ш.: Может, и были евреи. Я знаю, что были узбеки, были армяне, даже один из Баку. Были там врачи, как Белоненко.

Наладил я там переливание крови. Выписывали якобы для кого-то кровь, а я потом брал и переливал. И вот, получилось как-то так. Я пришел за кровью на станцию переливания крови. Она была на базе Первой инфекционной больницы. И тут мне начинают говорить:

– Андрей Евгеньевич, вы давно были в этом лагере для военнопленных?

Я говорю – да. Так получилось, что я недели полторы там не был.

– Там ужас что делается. Там убежало несколько человек выздоровевших и немцы в наказание перестали принимать пищу от местного населения. Это значит, что все они умрут голодной смертью.

Я говорю – ну что же, я возьму туда мешок картошки, мне дадут по голове этой картошкой, выгонят меня и все. Я могу принести кусок сливочного масла – потому что они привыкли, что я все время ношу туда перевязочный материал. Могу принести бидончик сметаны. Что-то такое, не больше, иначе они меня тоже выгонят оттуда.

Встречаю этого самого шофера и говорю: вот такое случилось. И он говорит – едемьте на Новый базар, едемьте на Новый базар. А что я на Новом базаре, у меня нет денег покупать.

И вот, мы подъехали к Новому базару, заходим в молочный корпус. Там горы масла, горы. И сидят такие торговки здоровые, огромные торговки. Я не видел в наше время их, откуда-то они появились.

Я выбрал самую такую здоровую бабу, подошел к ней и говорю: вот, я главный врач госпиталя для военнопленных, вот такое вот дело.

– Доктор, не уходите! И недели две я заходил к ней, и она говорила: “а мы вас ждали”. Все время давала огромный кусок сливочного масла и бидончик сметаны.

Я говорю: Слушайте, ведь вы же не знаете кто я и что я. Я, может, возьму это масло, поеду на «Привоз» и продам эту же сметану.

– Да нет, мы верим вам!

Я говорю: Не годится. Кто-нибудь, поезжайте за мной. А она мне:

– А там наша Клава блукала, видела вас.

Вот так было. Люди, торговки, как к своим братьям и сестрам этим военным помогали.

Р.Ш.: Вы нам рассказывали, что вы выписывали справки евреям об их православии. Скажите, сколько было таких справок выписано.

А.Ш.: Вы знаете, память – а мне уже в апреле следующего года 80 лет, – больше всего страдает память. Поэтому я очень много всего забываю. Я думаю, что около десятка. Может, дюжина была таких справок, не больше.

Я даже сейчас затрудняюсь сказать, кто мне их приносил. Не могу вспомнить. Кто-то же донес о них, узнала же как-то Сигуранца.

Р.Ш.: А к вам приносил эти бумаги, справки, один и тот же человек или разные люди?

А.Ш.: Нет, думаю, кто-то один или два человека. Не знаю. Это вообще, мало что дало, вероятно. Я думаю, что в конце концов кому-то помогли эти справки, а кому-то не помогли. Доносчиков было много. Страшные времена были.

Р.Ш.: А как вы думаете, эти евреи, которые к вам приходили за помощью, за справками, как они узнали о вас?

А.Ш.: У нас семья – я в этом отношении обязан своим родителям – были всегда только интернационалисты. Ни у кого из нашей семьи никогда не было разговора о какой-то национальности. А в войну я вынес, что любой националист – это прямо как фашист. Какой может быть разговор? У меня приятелей большинство евреев было.

Р.Ш.: Вы можете назвать какие?

А.Ш.: Пожалуйста, Шура Блещунов. Музей имени Блещунова. Это мой товарищ, с которым мы начинали альпинизм в Одессе. В 1936 году мы организовали секцию альпинизма и после этого я 15 лет занимался альпинизмом. С Шурой Блещуновым мы были первые альпинисты одесские на Памире. Я был первый, он приехал ко мне. Я начал там работать летом лаборантом метеостанции, пришел Шура и мы с ним вдвоем пересекли Памир пешком через ряд перевалов.

Недавно уехала в Израиль Ханна Вернер, это тоже была моя подруга. Я хочу обязательно достать лист для того, чтобы заполнить на мою знакомую Раю Шмукгелер, которую немцы сожгли. Теперь это площадь Толбухина, вот в этих артиллерийских складах. Эта Раечка, я ее так называл, она училась в университете на курс младше меня. И она приходила ко мне в гости, когда я был в госпитале. Жила она на Свердлова, почти угол Чижикова. Я знаю, что я один раз ходил с ней в Зеленый театр и провожал ее, зашел за ней и провожал домой. Я был в этом доме.

И когда она приходила во время осады Одессы, я говорил: Раечка, уезжайте, я вас и всю вашу семью посажу вместе с раненными, уезжайте ради Бога. Она не послушалась. И вот, она оказалась здесь… Ее сразу забрали с другими евреями сначала в тюрьму, я заходил к ней туда, спрашивал соседей. Они говорили, что она очень хотела повеситься, покончить жизнь самоубийством в тюрьме, ей не удалось это. Потому с другими евреями она попала.

У них я взял фотографию этой Раечки. Я хочу эту фотографию с теми сведениями приложить к листу и послать в музей Яд Вашем. Милая, симпатичная девочка. Я думаю, если бы повернулась судьба по-другому, может, она была бы моей женой, были бы дети наши общие, вот так вот.

То есть никакого разговора о каком-то национализме не могло быть в нашей семье.

Р.Ш.: А что вы знаете еще о тюрьме, где сжигали евреев на площади Толбухина.

А.Ш.: Я ничего не знаю. Я помню, что это был пригород, мы ездили на трамвае. На 29-м номере, в Люстдорф, немецкую колонию. И по дороге, уже за городом, там делал поворот трамвай и там были колючей проволокой огорожены несколько бараков одноэтажных – склады артиллерийские. Ну вот там сожгли её.

Р.Ш.: А много сожгли евреев?

А.Ш.: Да, там много сожгли. Говорят, что много очень.

Р.Ш.: Кого вы еще можете назвать из своих друзей?

А.Ш.: Да вот недавно умер ее муж, Зоя Гербзон. Она живет в Юго-Западном массиве, на улице Гайдара. Зоя. Это очень длинный будет список, понимаете.

Я занимался всякими спортами, по спортивной линии. 15 лет альпинизма. Парусным спортом я занимался с 9 лет, так что являюсь ветераном парусного спорта здесь в Одессе. Потом я занимался подводным спортом. Я первым спускался со своим товарищем в аквалангах на затонувшие суда, потому что он независимо от Кусто разработал легочный автомат. Это был первый в СССР акваланг.

С ним, вместе с моим товарищем, мы в 1957 году обследовали затонувшую часть древнего города Ольвии, древнегреческой колонии. Я спускался на все основные затонувшие суда здесь, в этом районе. Сейчас я тоже продолжаю немножко этим заниматься.

И вот на этих спортивных основах много было друзей. Мало осталось.

Р.Ш.: Мы вернемся к рассказу о войне. Вы говорили, что в катакомбах был всякий народ, который жил в пригороде города. С партизанами у вас были встречи?

А.Ш.: Были встречи, вот моя знакомая была здесь присланной партизанкой, вброшена самолетом, Чурдина Ната. Такого какого-то задания – нет, я не выполнял. Только мне сказали, чтобы я обратился в конспиративную квартиру на Баранова. Пришел я туда. Что-то я должен был сказать какой-то пароль. Женщина какая-то пожилая открыла дверь. Она меня впустила в полутемную комнату, в бельэтаж. Я сижу. Приходит какой-то человек сутулый, и начинает меня агитировать за советскую власть. Агитирует, агитирует: вы должны помочь, чтобы румыны не вывезли профессуру в Румынию. А чего я буду им помогать, когда там половина может быть хотели уехать? Я им должен помогать. Вот такая неудачная моя партизанская деятельность.

Встречал я его потом как-то в Горздравотделе. Меня назначили начальником госпиталя. Я был одно время начальником госпиталя здесь в Одессе, организовывал госпиталь и был начальником.

Р.Ш.: А партизаны занимались спасением евреев во время войны, вы об этом что-то знаете?

А.Ш.: Нет, я ничего не знаю. Вообще условия для партизанского движения там, где леса. Там можно заниматься этим. А здесь… Что катакомбы? Катакомбы часть закрыли. Там часть людей и погибла, может быть, в катакомбах.

Р.Ш.: Вы нам рассказывали, что перед входом Красной армии в Одессу хотели расстрелять всю вашу группу врачей-спасителей.

А.Ш.: Построили тех, кто дежурил. Человек 15 вероятно было. И какой-то немец, он кричал: вы поддерживаете партизан, вы прячете партизан!

Их не прятали. Даже там была такая ужасная вещь. Ворвались как-то румынские солдаты в женское отделение и заставили женщин всех пройти мимо них, приподнимая юбки, чтобы убедиться, что нет среди них спрятанного партизана. Об этом мне рассказывала сестра Пестель, которая там дежурила.

Она уже умерла эта Пестель, это родственница Пестеля, декабриста. Ее мать и она работали в психбольнице. В музее психбольницы есть чернильный прибор Пестеля.

Р.Ш.: И вот немец хотел расстрелять. Как дальше, расскажите подробно, как события развивались?

А.Ш.: Я тогда в этой компании не был, я не был дежурный. Построили их вдоль стенки и должны были расстрелять. В это время прибежал солдат и крикнул ему, что русские разведчики уже в Кривой Балке.

Р.Ш.: А отец ваш где был в это время?

А.Ш.: Он не был тогда здесь. Он до этого с ним разговаривал.

Р.Ш.: И когда немцы ушли, как дальше развивались события в психиатрической больницы.

А.Ш.: Пришли наши войска в больницу, и началась радость большая. Здоровые все выписывались. Это мне уже рассказывали, потому что я уже не был там тогда.

Персонал еврейской национальности приступил к своей работе. Через некоторое время вернулась администрация, ведь когда отец пришел в больницу, там не было руководства, они эвакуировались. Вернулись они в больницу и отец стал заниматься только своей кафедрой и своей клиникой. Клиникой на базе больницы, так что он бывал в больнице.

Р.Ш.: Вы говорили, что вас забрали на фронт. Как дальше было?

А.Ш.: Меня не забрали, я сам пошел на фронт. Я не закончил медицинский институт. Я сдал за 4 курса. Те люди, кто имел 4 курса образования, добровольно могли идти на фронт и они назывались заурядврачами. Вот я был такой заурядврач.

Меня не хотели демобилизовать. Демобилизовали меня потому, что был приказ. Те, кто не окончил образование, его демобилизовывали. А перевелся я, потому что отец лежал при смерти, тяжелое заболевание, он заразился от одной больной тяжелым кожным заболеванием, которое раньше не умели лечить. И погиб.

Вот я тогда демобилизовался из армии в 1946 году вернулся в Одессу.

Р.Ш.: Расскажите подробно, где вы воевали?

А.Ш.: Я прошел с армией к Днестру, дальше по Румынии – там мы толком не воевали. Зашли в Болгарию, там нас повернули обратно. А потом бои были в Югославии, в Венгрии, в Чехо-Словакии. Наша гвардейская дивизия воевала в центре Вены, Стефенкирхе, вот там. В боях за Будапешт участвовала наша дивизия. Но я еще участвовал в танковых рейдах в тыл немцев. Это добровольно.

Так страшно война, страшно. Но я чего-то решил, что я не вернусь с фронта и поэтому я меньше боялся. Это хорошо, успокаивающе действовал. Но вернулся с фронта.

Р.Ш.: И где вы закончили войну?

А.Ш.: Мы зашли за Вену, а потом я уже в Тироле демобилизовался. У нас были встречи однополчан. Уже нет, потому что мало кто остался живой.

Р.Ш.: Где вы встретили День Победы?

А.Ш.: Наша часть, наш медсанбат забрался в какое-то минированное поле и только там нам сообщили, но мы должны были сидеть пока не придут саперы и не организуют коридор для выхода нас. Это было в Австрии. Такая весна была красивая.

День Победы я встречал в рядах дивизии, 34-й гвардейской енакиевской дивизии. Я там был сначала ординатором, а потом ведущим хирургом медсанбата. Я считаю, самые главные операционные войны – это медсанбаты. Поэтому я просил, чтобы меня направили в медсанбат.

Оттуда я демобилизовался в 1946 году и начал работать, потому что отец в это время был уже тяжко болен, это тяжелое заболевание кожное, Pemphigus. Он обследовал и лечил больную своего друга, профессора Оганина. Она заболела этой болезнью. И заразился.

Наши в то время эту болезнь лечить не могли. Я, пользуясь тем, что я находился недалеко от Вены, начал ходить по клиникам Венского университета и узнавать, умеет ли кто лечить эту болезнь, и мне повезло. Я нашел доцента Вальта в клинике кожных заболеваний, который установил, что эту болезнь можно вылечить совершенно необычным лекарством, лекарством от сонной болезни, препарат Байер-205. Но этот препарат вместе с роммелевскими войсками из Германии весь переслали в Африку. Я все-таки достал этот препарат, и тогда уже разрешили посылать посылки. Я все-таки послал посылку и эта посылка пропала. Никакие посылки не пропадали, а эта пропала. Я начал хлопотать, чтобы меня срочно демобилизовали, снова достал – это очень было трудно, на черном рынке Вены. Достал снова, привез, но уже было поздно – отец умер.

Ну и начались мои трудовые дни. Уже я не кончал мединститут, один диплом был у меня. Я начал работать в лабораториях. Сначала в лаборатории Академии наук, такая была маленькая лаборатория, а в основном я работал в Институте Филатова, я там заведовал самой большой лабораторией – лабораторией физиологии органов зрения. Пригласил меня Филатов. Я там проработал почти 20 лет. Там же я оформил свои кандидатскую и докторскую диссертацию. Они были посвящены изучению причин развития главного симптома коварной болезни глаукомы – повышению внутриглазного давления. Я защитил кандидатскую и докторскую на эту тему. Был одно время выбран членом правления Всесоюзного общества офтальмологов, хотя я не офтальмолог.

Потом я начал читать курс бионики, меня заинтересовала новая наука. Читал на биологическом факультете в Одесском университете. В бионику входит изучение дельфинов. Меня это увлекло и я начал изучать черноморских дельфинов. Я сначала организовал свою лабораторию с маленьким дельфинарием на острове Тендра, а потом грузины в Батуми кончали строительство дельфинария, но опыта работы с дельфинами не было. Они обратились в Академию наук украинскую с просьбой, чтобы меня откомандировали на 2 года для организации первого у нас в Союзе демонстрационного дельфинария в Батуми. Я там работал, я организовывал отлов дельфинов для этого дельфинария, изучение их. Там я проводил исследования интеллектуальных возможностей дельфинов. И со всей убедительностью могу сказать, что дельфины думают и решают сложные задачи.

Часто в Батуми приезжали руководители нашего государства. Их всегда водили в дельфинарий. Я им показывал дельфинов и рассказывал о дельфинах.

Р.Ш.: Кто конкретно?

А.Ш.: Был Шеварнадзе, тогда он был первым секретарем грузинским, он очень часто бывал. Был у нас Дымшиц, Кулаков. Запомнился мне хорошо Косыгин. Косыгин очень долго и внимательно расспрашивал меня о дельфинах. И когда я ему рассказал все, он мне говорит: Так скажите, а мозг взрослого дельфина на 300 грамм тяжелее мозга человека взрослого и еще ряд признаков свидетельствует о его высокой высокой организации. Так что, дельфины на 300 грамм умнее людей? Я сказал: нет, они добрее, а это значительно лучше, чем умнее.

Я занимался этими дельфинами и потом пошел на пенсию по возрасту. В Одессе я пытался организовать дельфинарий. Мне помогали. Данченко, тогда бывший начальник пароходства, Соляник, тогда бывший капитан “Славы” и ряд старых капитанов. Но у нас ничего не получилось, хотя проекты, землю мы отвели под дельфинарий. У меня лежит два проекта дельфинария. Ну, не вышло.

Я напечатал очень много статей в журналах и газетах по этому поводу, издал две брошурки. Одна брошурка называется «50 вопросов о дельфинах», другая «Дельфин ищет друга».

Когда я книжку писал «50 вопросов о дельфинах», я использовал те вопросы, которые мне задавали во время лекций и во время демонстрации дельфинов в дельфинариях. У меня получилось 42, и я никак не мог придумать еще. Ну не годится – 42 вопроса. Нужно 50. Я еле придумал до 50. А когда занимался вопросами организации дельфинария в Одессе, я подготовил, у меня лежит уже готовая книга «100 вопросов о дельфинах». И 100 ответов. Ну, сейчас напечатать никакой нет возможности. Я ее передал в архив публичной библиотеки. С этим я ушел на пенсию, с воспоминанием о дельфинах.

Р.Ш.: А скажите, дельфины могут по-настоящему думать, помогать людям?

А.Ш.: Могут, да. Они спасают тонущих людей. В этом отношении были расхождения у меня серьезные с крупным специалистом по китообразным и по дельфинам профессором Томилиным. Давно уже отмечено, что стаи дельфинов в открытом море встретив тонущего человека, начинают его поддерживать на поверхности и буксировать к берегу. Считали, что это просто они играются со всякими плавающими на поверхности предметами. Это совершенно не так.

Я вот в этой книжке «Дельфин ищет друга», я анализировал все случаи встречи людей с дельфинами в открытом море. Я изъездил все Черное море. Я пробыл на сейнерах, на нефтеналивных, на катерах и так далее. И собрал данные, которые свидетельствуют: нет, они спасают, у них очень развита взаимопомощь, как у стайных животных многих. И вот, это спасение людей является проявлением этого чувства взаимопомощи.

Написал я тоже такую небольшую книжку «Эти сообразительные дельфины». Она лежит у меня на столе, но печатать я сейчас не берусь: где бумагу брать, что брать. Я тоже передал в архив. Даже клише лежит иллюстраций к этой книжке, но печатать негде. Бог с ним.

Доживаю.

Р.Ш.: А скажите, когда вы познакомились со своей женой, расскажите об этом факте вашей жизни.

А.Ш.: Ну с женой мы познакомились… общие знакомые были. Общие знакомые познакомили. Никакой особо истории, познакомились, сошлись характерами.

Р.Ш.: Как звали ее? Чем она занималась?

А.Ш.: Вы имеете в виду первую жену? Первая жена была врач, она работала в Мединституте на кафедре гигиены, потом решила заниматься психиатрией. Занималась психиатрией, работала в клинике психиатрической.

Р.Ш.: Как ее звали?

А.Ш.: Инна. Инна Васильевна. Потом она переехала в Ленинград, там работала. Ушла на пенсию. Она умерла, нет ее. А я женат второй раз, очень хорошо. Доволен браком. Жена спокойная.

Р.Ш.: Как зовут вашу жену, чем она занималась?

А.Ш.: Валентина Андреевна. Она сама с Урала, с села. Была очень бедная семья. Было бедное детство очень. Она оставила школу, когда началась война, и пошла работать на военный завод. На ящике стояла и работала на токарном станке.

Потом этот завод перевели в Одессу, она переехала сюда. Дальше она работала чертежницей. Тоже ушла на пенсию. Сейчас мы оба на пенсии.

Р.Ш.: А дети у вас есть?

А.Ш.: Да, есть сын. Сын учился, но ушел. Он учился в Политехническом институте на факультете электроники. Ему тяжело было, потому что он пропускал – так сложились обстоятельства, что он пропускал занятия в школе и не имел достаточной подготовки даже школьной. Он ушел и он работал наладчиком цветокопировальных машин. А потом у него тяга к путешествиям и сейчас он живет в тайге, в верховьях Енисея.

Р.Ш.: Когда он родился и как вы его назвали?

А.Ш.: Он родился в 1956 году, назвал я его Алексеем, Алеша он. У него прекрасные руки. Он делал хорошие скульптурные вещи, резьба по дереву, рисунок. Так что много специальностей у него есть. Только далеко он очень живет.

Это район такой, один из красивейших районов в нашей стране. Все говорят, что это самые красивые места в нашей стране, это район верховьев Енисея, Тува.

Р.Ш.: А как сложилась судьба после войны вашей мамы?

А.Ш.: Мама ушла из клиники, потому что ей тяжело было работать в клиники. Все напоминало об отце, с которым она работала. И ученик отца, профессор, который заменил ее, воспринял ее уход как обиду. И вот, когда мама уже была на пенсии, она решила – иностранные дипломы уже не принимали у нас, – она решила защитить кандидатскую диссертацию. И те работы, которые она выполняла, которые опубликованы в печати, были доложены, получили положительный ответ, она оформила в виде диссертации кандидатской и подала в Мединститут. Эта диссертация попала к тому, который заменял отца…

Р.Ш.: Как его фамилия?

А.Ш.: Профессор Мирельзон. Он дал отрицательный отзыв, сказал: «Эта диссертация – антипавловская» А у мамы характер был такой, что она сказала: «Антипавловская? Я еду защищать в Ленинград в Институт Павлова». И я с ней поехал, мы приехали в Ленинград, в Институт Павлова и там она блестяще единогласно защитила диссертацию. Диплом я передал в музей психиатрической больницы.

Р.Ш.: А сколько ей было лет, когда она защитила?

А.Ш.: Ей было 70 лет уже, даже с лишним.

Р.Ш.: И дальше, как у нее?

А.Ш.: Ничего, она не работала больше. Она была на пенсии. Просто так она это сделала, из спортивного интереса. Она увлеченно работала, много работала.

Она много сделала в 20-е годы по борьбе с беспризорностью. Это большая страница. Она сначала, в 1918 году, на даче моего деда, это маленькая дачка на Французском бульваре, напротив Кирпичного переулка, это на старых картах написано что это дача Шевалева.

На этой маленькой дачке она в 1918 году организовала колонию для умственно отсталых детей, 100 человек. Колония эта называлась «Жизнь». И в этой колонии она потом еще 6 учреждений организовала для беспризорных детей. Она была один из самых активных работников в Одессе по борьбе с беспризорностью. Но с ней произошел курьезный случай. Она где-то в 1919 году для того, чтобы как-то занять детей, находящихся в колонии, они начали делать постановку. И они сделали постановку сказки Пушкина, «Сказка о царе Салтане». Через несколько дней мать арестовало ЧК: Как, нашим пролетарским детям о царе рассказывают? И это могло бы очень плохо кончится. Просто здесь в Одессе была старая революционерка, которая несколько раз обращалась к маме, чтобы она прятала оставшихся здесь большевиков, эта революционерка – я забыл сейчас ее фамилию, – пошла в ЧК, оно находилось на Екатерининской площади, и там хорошо разнос сделала и маму освободили. Так что она чуть не пострадала за Пушкина.

Р.Ш.: И когда она умерла, мама?

А.Ш.: Мама умерла в 1968 году.

Р.Ш.: А скажите, как встретила ваша семья «Дело врачей»?

А.Ш.: Ой, ну как встретили. Эти проявления антисемитизма, это самое грязное чувство, какое может быть. Это появляются эти антисемиты либо в самых низах, деклассированных, либо натравливают этих самых людей на эти погромы. Когда были погромы до революции, врачи передовые шли в больницы – работать, помогать пострадавшим. И мой отец тоже ходил туда. И там он застал Сережу Уточкина, нашего знаменитого, который был замечательным велосипедистом, летчиком – одним из первых летчиков. И он ему оказывал помощь этому Сереже. А этот Сережа одно время жил на нашей даче летом. Я когда-то хотел написать книжку об Уточкине, но так у меня и не получилось.

Р.Ш.: А все-таки вызывали вас или говорили вам о врачах, которые были.

А.Ш.: Это было. Самых лучших специалистов… Плетнев, это был самый лучший специалист наш, это был новый Захарин наш. И его так сгноили. Это был гнусный антисемитизм, который начал развиваться. Не знаю, кому это было нужно, зачем, тем более, что ведь коммунистическое учение, оно опирается в первую очередь на интернационализм. «Пролетарии всех стран – соединяйтесь» – это первый лозунг коммунистов должен быть, а тут вдруг начали заниматься антисемитизмом.

Р.Ш.: Скажите, ваших друзей увольняли с работы? Какое было отношение тогда к врачам, вы ведь медик.

А.Ш.: Как-то не могу сейчас вспомнить. Многих увольняли тогда людей, но я не могу сейчас примеров вспомнить.

Вот моя приятельница-еврейка, Зоя Гербзон. Она училась со мной в университете. И вот в университете нас собрали и объявили, что вот, сейчас будет введено платное обучение. И это все должны были воспринять как что-то очень хорошее. А какое-же платное обучение, когда студенты… Мне приходилось в студенческие годы приходить в основном на пирожки – это хорошо, пирожки, – или хлеб с повидлом.

И вот, проводится собрание и говорят: кто за? Мы должны были проголосовать. Все подняли руки, кроме Зои Гербзон. А кто против? Она подняла руку – ее моментально выгнали из университета. И с большим-большим трудом ей удалось восстановиться и закончить вуз.

Она сейчас тяжело болеет. Недавно умер ее муж, очень милый, хороший человек. Она периодически звонит и мы с ней поддерживаем связь. Она моя приятельница, Зоя.

Р.Ш.: А смерть Сталина как ваша семья встретила?

А.Ш.: Смерть Сталина встречали как… В конце войны, вообще период войны. Очень многие говорили: дожить бы до конца войны, дожить бы до Победы. А почему? Потому, что мы надеялись, что все изменится, что все плохое что было, все уйдет, будет по-новому. Так же само относились и к смерти Сталина. Надеялись, что все изменится, что бесконечные аресты невиновных, гибель невиновных, ГУЛАГи, все прекратится – а это ничего не прекратилось. Вот какие были ощущения, надежды.

Р.Ш.: А кого-то из ваших знакомых репрессировали?

А.Ш.: Да, знакомых много. Как-то семью обошли. Ну, вот учитель моей семьи младшей, профессор Варнеке. Замечательный ученый, старик глубокий, был арестован и погиб в пересыльном пункте. Много их было, знакомых, которые были…

Тогда эти, 1937, 1938 год, мне отец говорит: идем! Куда? Идем, будем сжигать. Что сжигать?

Он когда болел туберкулезом, жил в Швейцарии, в Давосе лечился. Ему помог деньгами старший брат. И так увидели: доктор, приезжает из России. И начали передавать с ним сюда в Одессу большевистскую литературу, «Искру» и так далее. И кто-то приходил, говорил какой-то условный, и забирал. И вот, у нас осталась часть, не пришли за ней. У нас были эти журналы и газеты. И вот, отец говорит, идем, будем сжигать, потому что там были и Бухарин, и Зиновьев, там Троцкого были статьи. У нас были эти газеты – уже бы это было инкриминировано как преступление. И мы тайком, тихо сжигали эти статьи. А по городу ездил этот «Черный ворон», люди просыпались, слушали, где он остановится, будет забирать кого-то.

Р.Ш.: Вы кому-то рассказывали о том, как ваша семья проделала работу по спасению людей во время Великой Отечественной Войны.

А.Ш.: Да нет. Мы вообще старались об этом как-то не говорить, никто не говорил. Делали, что нужно было. Это все бы делали. На нашем месте то же самое делали бы другие. Здесь ничего такого нет, понимаете? Нужно было делать только так. Никакой в этом заслуги особой мы не видели.

Р.Ш.: А у вас за заслуги правительство чем-то наградило?

А.Ш.: Есть у меня. За военные дела медали, орден. Но не ради этого я шел на войну.

Р.Ш.: А за гражданские заслуги у вас есть?

А.Ш.: Нету у меня ничего такого. Вот только степень, звание. Больше ничего.

Р.Ш.: Вас премировали, вам давали какие-то подарки ценные правительство?

А.Ш.: Нет. Ничего такого не было, я не знаю. И не надо было мне. Последнее место моей работы, я получал зарплату такую, как получали директора крупных предприятий. Потому мы не нуждались. И пенсия – сначала мне начали давать хорошую пенсию и жили мы хорошо. А потом все меньше и меньше и сейчас никакой заслуги не учитывается в этой пенсии – ни то, что я доктор, ни то, что профессор, ни то, что у меня была последняя зарплата ряд лет – 600 рублей. Ничего не учитывается. Учитывается только участие в боевых действиях – работа в медсанбате и в танковых десантах, в рейдах в тылу врага. Вот и все.

Р.Ш.: Что вы хотите пожелать своим детям, внукам, правнукам, будущему поколению?

А.Ш.: Жить хорошо, жить правильно. Вот это озверение, которое сейчас нагнетается, эта нужда, все… Нужно жить хорошо, спокойно, весело. Много нужно стараться узнать. Чем больше узнаешь, тем интереснее жить. Работа бывает очень интересная. Вот мне повезло, я всегда работал там, где нравилось, то, что меня интересовало. И вот последнее, я не мог работать, потому что негде было мне, не было такой работы. Идти просто работать, там, чиновником – это не годится.

Здоровье главное, бодрость. Спортом нужно заниматься молодым.

Р.Ш.: Спасибо вам за интервью!