Ця публікація є передруком уривку машинопису невідомого походження, який зберігається у родинному архіві Шевалових. Документ розповідає історію психіатрії в Одесі від організації у 1833 році двох палат для душевно-хворих та відкриття окремої лікарні на Слобідці у 1892 році, до трагічних подій років румунської окупації.

Судячи зі стилістики, автор тексту – досвідчений газетний журналіст, автор репортажів і нарисів. Таким часто замовляли «виробничі матеріали» і навіть цілі книги про діяльність підприємств та організацій. Ймовірно, що наведений уривок є розділом такої книги, присвяченої Одеській психіатричній лікарні. Сам текст, вірогідно, написаний за часів Леоніда Брєжнєва (1964-1982).

Пафосний від початку стиль під кінець матеріалу збивається на більш сухий, «втомлений». Тексту притаманна тенденційність: виражений негативізм у висвітленні дореволюційного періоду і такий же позитивізм – у відображенні радянської дійсності. Про організацію порятунку хворих та Євгена Шевальова згадується лише побіжно, зате багато повідомляється про звірства загарбників, пограбування лікарні у перші дні окупації, загрозу розстрілу персоналу безпосередньо перед звільненням Одеси.

Попри це матеріал є цінним джерелом з історії психіатрії в Одесі: тут і про винайдення Олександром Розенблюмом способу лікування прогресивного паралічу (предтечі маляро-терапії), і про будні психіатричної лікарні, і про реформи, запроваджені її багаторічним директором Левом Айхенвальдом. Наведені також спогади працівників лікарні, безпосередніх учасників подій 1941-1944 років.

Текст поділено нами на дві частини:

I. – Про долю Психіатричної лікарні в часи румунської окупації;

II. – Історія психіатрії в Одесі з 1833 року і до 1930-х років.

Больницы – те же корабли. Плывет такой корабль по морю жизни и всё на нем течёт по раз заведённому порядку: посторонние на борт не допускаются, экипаж в белых халатах строго и деловито выполняет свою задачу, а пассажиры, лежа на койках, покорно исполняют указания экипажа.

Время от времени корабль причаливает и тогда один или несколько пассажиров сходят на берег, а их место занимают другие. Но если соматические, лечащие тело судна можно назвать судами каботажного, ближнего плавания, и остановки их часты, то есть лечебницы, уносящие своих пассажиров в дальний-предальний рейс, часто на многие годы. Это психиатрические больницы.

Психические заболевания – может, наиболее тяжкие из всех, что поражают человека, потому что забирают у него самое драгоценное, что даровано ему природой, – разум и наполняют душу смятением и тоской – длятся иногда коротко, но чаще долгими десятилетиями. И тогда люди постепенно утрачивают старые связи с внешним «здоровым» миром, их бывшие сотрудники выходят на пенсию, пожилые родственники умирают, молодые почти не помнят дядю или тётю, а может быть даже мать или отца, которых видели в далёком детстве. Да и трудно, согласитесь, найти силы и время в современной сутолоке жизни, чтобы нанести сто сорок пятый визит безнадёжному и малообщительному больному. И корабль-больница становится островом посреди океана, единственным прибежищем на всю жизнь, родным домом, сосредоточием всех интересов больного, откуда он, отвыкший от городских шумов и темпов, боится далеко отходить. Самым же близким человеком, помощником и защитником становится врач, медсестра, санитар.

Со временем сотрудники клиники и больные настолько привязываются, «приживаются» друг к другу, что превращаются в монолит, скреплённый общими стремлениями, нехитрыми больничными радостями, давними воспоминаниями, отграниченностью от улицы высокой больничной стеной.

Часть этого монолита составляют вполне уже выздоровевшие люди, но ослабленные физически за долгие годы болезни, растерявшие родственников, жильё, навыки к своей специальности. Здесь, в больнице, их жильё; в узеньком шкафчике – их имущество; больничная библиотека, зеркало, ковёр – их богатство. Кто-то выздоровел, кого-то забрали родственники – это новости.

Вот так тихонько, без особых бурь и потрясений жили своей обособленной больничной жизнью медики и пациенты Одесской городской психиатрической больницы №1 до того июньского дня 1941 года, когда взрывами бомбёжек грохнуло слово «война».

С первого же дня войны опустели ординаторские и лаборатории, психиатры взяли в руки учебники полевой хирургии и шли на фронт. Шли на фронт медсестры и санитары. Но по-настоящему, грубо, зверино, война ворвалась в больницу 16 октября…

16 октября 1941 года, после 69-дневной героической обороны наши войска, стоявшие под Одессой, в полном боевом порядке эвакуировались на Крымский полуостров для защиты Севастополя. Одесский оборонительный район, о который ломали зубы 18 фашистских дивизий, из стратегических соображений был ликвидирован. Только сутки спустя показались на улицах первые перепуганные «завоеватели», робко жавшиеся к стенам домов. Они всё ещё не могли поверить в то, что город, оказавшийся неприступным, грозная черноморская цитадель, покинут его защитниками, что в городе осталась лишь часть его населения, самая мирная часть – женщины, дети, старики… Они боялись, очень боялись, и те зверства, что были совершены потом, и 25 тысяч одесситов, заживо сожженных в пороховых складах на Черноморской дороге, и тысячи людей, согнанных в гетто, и расстрелянные Яша Гордиенко и Молодцов-Бадаев – все это было следствием не только дикого разгула и упоения черной своей властью, но и животного страха перед возмездием. Возмездие настанет 10 апреля 1944 года и настанет 9 мая 1945 года, а пока… Пока они расположились в городе хозяевами, выбирая себе лучшие квартиры, пришедшееся по вкусу имущество советских граждан, переименовывая улицы и печатая объявления о «новом порядке» на трех языках: очень крупно – по-немецки, чуть помельче – по-румынски и уж совсем мелкими буквами – по-украински. Грабили и тащили новоявленные хозяева все, что под руку попадало, а награбленное добро отсылали к себе в берлогу. Видно, не было все-таки уверенности, что останутся в Одессе навсегда. Так были разграблены не только библиотека им. Ленина, Оперный театр, Филармония, Институт им. Филатова, но и отнято то последнее, чем владели постоянные обитатели Одесской областной психиатрической больницы.

Из больницы вывезли дорогое медицинское оборудование, библиотеку, медикаменты. Прекрасный фруктовый сад сглодали печи, обогревавшие дома оккупантов. Отопление же самой больницы было разрушено. Первый акт «цивилизаторской миссии» захватчиков состоял в том, что кованными сапогами рвали они кабель внутрибольничной телефонной связи, рвали сапогами, не выпуская из рук автоматов, хотя стояли вокруг женщины да больные. За первым актом последовали остальные. С каждой регулярной проверкой, с каждым обыском, с каждый посещением всякого рода комиссий таяли жалкие остатки больничного имущества, лекарств и еды. А больных, беспомощных и не могущих себя обслужить людей, здесь было много.

Если из соматических больниц все больные были разобраны родственниками по домам в первый же день оккупации, то больная часть психически больных оставалась на месте, потому что им просто некуда было идти. Их дом был здесь. С больными осталось несколько человек, в основном женщины: врачи Сурикова (погибшая впоследствии вместе со своим сыном во время обстрела больницы), Клавдия Ивановна Пулко, Мария Петровна Андура, Лидия Александровна Харчева.

И вот наступил самый тяжёлый, самый чёрный, но, пожалуй, самый героический период в жизни коллектива, о котором тяжёлые больные и не догадывались, менее тяжёлые просто не знали, да и сами медики, спроси их кто-нибудь тогда, совершают ли они что-нибудь героическое, просто пожали бы плечами.

Рассказывает Лидия Александровна Харчева:

«Фашисты ворвались в больницу на второй же день после занятия города и уже не уходили отсюда до конца оккупации. Для начала перерыли всё вверх дном, позабирали всё, что было ценного, продукты, медикаменты, аппаратуру, ковры, даже больничное белье, какое было на складе. Разрушили телефонную связь, отопление. В переходах между павильонами поставили часовых с автоматами. Чтобы пройти из павильона в павильон, нужно было обязательно миновать часового. А он в любую минуту мог оскорбить или ударить. Так мы и ходили все три года, сцепив зубы, затаив ненависть, ожидая светлого дня победы. А не ходить было нельзя, ведь там были больные».

Да, там были больные. Беспомощные, не понимающие своего положения люди, и без того обиженные природой и судьбой. Оставь их, и они не смогли бы ни словом, ни взглядом упрекнуть тех, кто их оставил. Оставь их, и они погибли бы все. Но их не оставили, и за три года оккупации в больнице не погиб от рук фашистов ни один больной.

Все три года так же, как и раньше, в то, казавшееся теперь далеким и радостным время, когда можно было свободно ходить по улице, громко смеяться и слушать радио, так же и теперь, когда ничего этого не было, когда было запрещено всё, что только можно было запретить, все три черных года, как один день, приходили на работу врачи, сестры и санитарки. Сами голодные и холодные, ранним утром они спешили в больницу, чтобы накормить, обмыть, переодеть.

Но чтобы накормить, еду надо было достать.

Из приказа командующего VI немецкой армии фон Рейхенау «О поведении войск на Востоке», 13 ноября 1941 года:

«Снабжение местных жителей и военнопленных питанием есть никому не нужная гуманность… даже в том случае, если оно – трофейное».

Из рассказа Марии Петровны Андуры:

«Ни о каком лечении не могло быть и речи! Главное было не дать больным умереть с голоду. Санитарки брали больничное белье и ездили с ним в деревню менять на продукты. Когда этот источник был исчерпан, они стали менять на продукты собственные вещи. Часто приносили с собой то кусочек хлеба, то картофелину, отрывая от своей семьи. При свете коптилок латали оставшиеся рубашки и халаты. В каждой палате стояла железная «буржуйка», трубой в окно, около этих печурок мы купали больных. Как могли, боролись со вшами, стригли больным волосы, брили их. Чтобы добыть для больных хоть какие-то витамины, развели за больницей огород».

И всё-таки голод бродил по палатам, выглядывал из полупустых кастрюль, заставлял жадно облизывать ложки и властно распоряжался жизнью и смертью. Родимое детище и помощник фашизма, он убивал сорок из каждой сотни больных. Голод был бесплотен, неуловим, его нельзя было ухватить за полы одежды, не пустить, убедить. Но был враг ещё страшнее – враг ухмыляющийся, наглый, жестокий. Враг с автоматом, по каким-то своим, звериным параметрам, избирающий себе жертву, будь то слабый старик или юноша в расцвете физических сил. Поведение его не поддавалось логике, поступки предсказать было невозможно, бороться с ним было опасно, но с ним боролись за каждого больного, за каждую жизнь, которая, с точки зрения фашиста, являла собою вопиющий факт незаконного существования. Если уж Эйнштейн, Маркс и Бизе были объявлены «неполноценными», то что говорить о несчастных шизофрениках!

Из циркулярного письма Кейтеля от 16 сентября 1941 года:

«… нужно иметь в виду, что человеческая жизнь в восточных странах абсолютно ничего не стоит и что устрашающего влияние мы достигнем лишь путем применения сверхобычной жестокости».

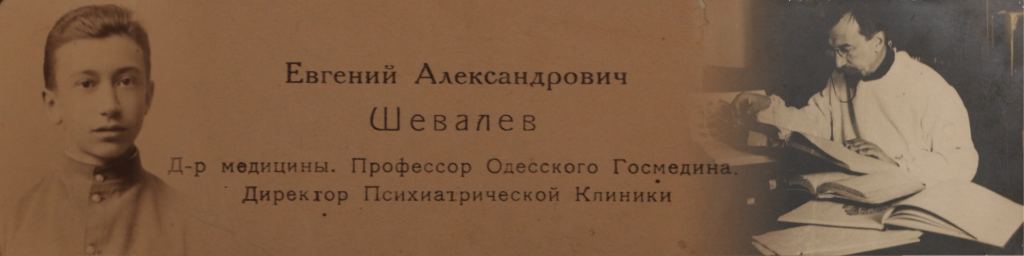

Комиссия за комиссией выясняли степень «неполноценности» и «право на жизнь» больных. Однако ни евреев, ни страдающих неизлечимыми психическими недугами в больнице так и не обнаружили. Откуда им было знать, что врачи во главе со своим негласные руководителем, профессором Е. А. Шевалевым (официально больницей распоряжался немецкий ставленник, гинеколог Василеску), рискуя жизнью, подделывали истории болезней, вписывая вместо шизофрении психопатию или что-нибудь вроде безобидного невроза? Откуда им было знать, что и среди медицинского персонала были евреи и у них были свои «дежурные» истории болезни и свое «больничное», на всякий случай, одеяние. И что во время очередного налёта эти сотрудники меняли белые халаты на темно-серые и бойко сыпали по-латыни, объясняя особенности течения данного невроза. А как только скрывался за воротами последний член «комиссии», мнимые больные вставали и спешили к настоящим больным, чтобы исполнить свой долг человека и советского гражданина. Так много раз выигрывал свою жизнь всеобщий любимец и виртуоз своего дела, санитар Миша Гершензон, умевший лаской и уговором успокоить самого расходившегося больного. И ни разу не довелось фашистам потешить свою натуру, советские люди стояли стеной, русские и украинцы за евреев, евреи за больных, больные друг за друга. Одной спаянной семьёй прожили они весь черный период оккупации и не отдали врагу на поругание ни одного из членов этой семьи.

Возможно, в этом была некоторая доля везения. Что ж, на войне, как на войне, без везения не бывает. Летящая пуля – тот же лотерейный билет, правда, с очень малым процентом выигрыша. Другим больницам не повезло. Винницкая психиатрическая больница была уничтожена совершенно, ведь в Виннице находилась ставка Гитлера. Разве можно было потерпеть «такое соседство»? И вот, из больничных складов и холодильников вывозятся огромные запасы продовольствия, а 2000 больных обрекаются на голодную смерть. Чтобы ускорить процесс уничтожения, осенью 1941 года на берегу реки с ласковым и не вяжущимся с трагедией названием Вишенка фашисты расстреляли 880 человек. Потом, 29 апреля 1944 года, комиссия по установлению ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками, актом эксгумации расстрелянных установит, что подкожно-жировая клетчатка к моменту расстрела отсутствовала полностью, желудочно-кишечный тракт был порожним на всем протяжении, а все внутренние органы – резко высохшими. На кладбище больницы обнаружат еще 700 трупов душевнобольных с неоспоримыми следами отравления цианистой ртутью, введенной внутривенно.

Комиссия установит, что к середине апреля 1942 года в больнице оставалось ещё 350 больных. Эти люди были якобы «переведены в другую больницу», в город Хмельник Винницкой области, но по прибытии тут же расстреляны гестапо. Здания же и павильоны Винницкой психиатрической больницы используются немцами в качестве санатория и казино «Вальдгоф» для офицеров свиты Гитлера.

Подобная трагедия постигла Киевскую Кирилловскую больницу, где было расстреляно 800 душевнобольных людей.

Значит, было и везение. И все-таки, все-таки…

Опасность угрожала не только тем, кого гитлеровская идеология официально объявила подлежащими истреблению. У многих сотрудников, живших при Одесской больнице, были дети, в том числе и молодые девушки и парни, подлежавшие по возрасту угону в Германию.

Рассказывает Екатерина Федоровна Свидерская:

«За два дня до взятия Одессы нашими войсками немцы вывесили объявление, в котором приказывали с 15 часов 9-го апреля всем сидеть дома. Окна должны быть закрыты, двери тоже, но не на ключ. За нарушение приказа – расстрел на месте. Мы понимали, что они будут ходить и забирать наших людей в Германию. Окна, конечно, позакрывали, но и двери тоже забаррикадировали, чем могли: буфетами, столами, стульями. 8-го числа я и моя мама, которая работала сестрой в 5-м отделении, были в больнице. За больничным садом был выкопан люк, в котором мы хранили раньше уголь. Вот там пряталось человек 10 ребят от 15 до 18 лет. Я носила им еду. В ночь с 8-го на 9-е партизаны напали на больницу, убили всех дежуривших при больнице власовцев (кроме одного, который накануне ушел гулять в город) и трех немцев. Поэтому 9-го числа в больнице было полно эсэсовцев. Когда я уже подходила к люку, меня схватили три немца. «Куда идешь?» Я очень испугалась, но ответила, что мол, насобирала еды среди сотрудников и несу самым изголодавшимся больным. Они поверили и отпустили, я что силы побежала к люку и скатилась вниз. «Здесь эсэс, – крикнула я, – сейчас всю больницу обыскивать будут». Что делать? Если бы немцы в такой момент обнаружили спрятавшихся ребят, они бы их наверняка расстреляли. Тут прибежала моя мама: «Мы с Клавдией Николаевной (доктор Пулко) решили: пусть наденут халаты и лягут в отделении на койки. Так мы и сделали. А власовец тот, который накануне в город ушел, тоже, кстати, не избежал общей участи. Когда он вернулся в больницу, немцы заподозрили, что именно он навел партизан и решили его расстрелять. Да и что им, жалко было одного власовца, что ли? Они все равно понимали, что пришел им конец. Он плакал, просился, целовал их пыльные немецкие сапоги и кричал им: «Братья, братья!» А они все равно его расстреляли…»

Рассказывает Ефросиния Архиповна Грищук:

«Господи, и какая же была радость¸ когда мы узнали, что Одесса снова наша, советская! Не рассказать, не описать словами! Люди плакали, чужие целовали друг друга, потому что все мы стали родными, понимаешь, детка? Я взяла палку и бежала по улице, палкой стучала в ворота и кричала: «Выходите, это наши, наши!» И больные, и врачи – все обнимались, целовались, такая радость была наша всеобщая!»

Радость всеобщая, сладкая радость победы, какой ценой ты досталась народу! И в цене той, пусть малая, но заключена толика, внесенная коллективом медиков Одесской психиатрической больницы, а имя ей – гуманизм.

Это он, гуманизм, не давал уснуть совести, когда нервы притупились от страданий, когда смерть стала спутницей жизни. Это гуманизм гнал их темными холодными утрами туда, где они были единственной опорой и защитой. Во имя гуманности ставили они на карту свою жизнь, защищая жизнь другого. Поколения советских врачей воспитывались в духе гуманного отношения к больному. И все-таки было тогда, и есть сейчас, именно в этом коллективе нечто такое, что отличает его от всех остальных. Какая-то фанатичная привязанность к своей профессии, своим больным, даже к самому зданию больницы, ее переходам и павильонам. Здесь есть люди, работающие по сорок и больше лет, и отцы их, и матери, и деды их и бабки тоже работали здесь. И эта любовь к больнице, и гордость за неё, и эта глубокая жалость и терпение к душевнобольным передавались из поколения в поколение вместе с генами цвета глаз и волос. «Она слабоумненькая» – сказал мне как-то об одной больной заместитель главного врача д-р Майер. Не «слабоумная», а вот так – «слабоумненькая», с сожалением и даже с нежностью.

Отчего ж именно в этой больнице сложилась такая атмосфера одержимости своей профессией, когда зародились их прекрасные традиции, в чем корни слитности коллектива медиков и коллектива больных в единую семью, о которой говорилось выше, и которая позволяет объединенными усилиями делать одно общее дело: по мере возможности возвращать людей, обделенных судьбою, к разуму и жизни в нормальных социальных условиях?

Если перелистать множество документов и записанных от руки воспоминаний, хранящихся в музее истории Одесской психиатрической службы и Первой областной психиатрической больницы, то можно прийти к выводу, что те неписанные законы преданности и любви к своему делу, по которым живет и нынче каждый сотрудник «психиатрички», зародились еще в 20-е годы, когда под руководством светлой души человека, профессора Айхенвальда, складывался основной костяк коллектива. Но начав, хотя бы даже поверхностно просматривать экспонаты и документы музея, нельзя не увлечься и не «пойти» от одного документа к другому, как по нити Ариадны, которая в конце концов приведет к 1833 году.

Итак, 24 июня 1833 года. Это число стоит рядом с подписью К. Т. Спасского, старшего медика единственной в то время городской больницы г. Одессы. В своем прошении, обращенном в Приказ Общественного призрения, он указывает на невозможность содержания обычных больных вместе с «умалишенными» и просит выделить 706 рублей для реорганизации ванной комнаты и мертвецкой в две отдельные палаты для душевнобольных.

Эти две маленькие палаты и составили зародыш будущего одесского «дома умалишенных». Впоследствии, с увеличением количества больных к ним была присоединена казарма №7, находившаяся в так называемом «военном дворе» и состоявшая из 8 комнат и двух сеней.

Однако несмотря на то, что отдельное от остальных больных помещение уже официально носило статус «психиатрического отделения», для самих душевнобольных мало что изменилось.

Вот как описывает старший врач больницы Грязнов вверенное ему заведение: «Для душевнобольных отведено здание наподобие конюшни, со сводчатыми потолками и окнами с железными решетками, но без всякого приспособления для правильного содержания больных, с массой ненужных, якобы изоляционных, комнат без света, воздуха и вентиляции, с безобразными дверями наподобие дверей товарных вагонов, причем они открываются и закрываются с невообразимым грохотом и снабжены перекладинами, на которых крайне удобно повеситься».

Тот же доктор Грязнов показывал в 1883 году на съезде естествоиспытателей в Одессе клетку, куда запирались беспокойные душевнобольные, а доктор Андалузский демонстрировал больную, которая связанной просидела в этой клетке 12 лет, так что даже разучилась есть руками.

Неудивительно, что сам «желтый дом» внушал в народе ужас и ходили о нем страшные легенды, прораставшие на почве старинного суеверного страха перед «бесноватыми», полного неведения о том, что делалось за тяжелыми железными дверями (родственники в больницу не допускались) с одной стороны, и просачивавшимися все-таки иногда слухами о больничных зверствах – с другой. Матери пугали «бедламом» детей и сами боялись его не меньше. Родственникам, отдавшим больного в больницу, казалось, что они теряют его навсегда, да собственно так оно и было. «Сумасшедший дом» был таинственным, мрачным и непонятным, тюрьмой, поглощавшей десятки несчастных людей.

И неудивительно, что прогрессивная общественность, в частности, врачебная общественность, не могла оставаться безучастной. Начиная с 1840 года все чаще раздавались требования открыть в Одессе отдельное, специально для лечения душевнобольных, приспособленное лечебное заведение. Однако бюрократическая волокита царской канцелярии и нежелание «отцов города» тратиться на учреждение, от которого нельзя было ожидать никакого дохода, были таковы, что лишь полвека спустя, после долгих дебатов о выборе места для будущей больницы и сумме денег, отпускаемых на её постройку, состоялось утверждение проекта архитектора Гонсиоровского. Закладка больницы состоялась 31 июня 1891 года, а 25 сентября 1892 года – её «освящение» и официальное открытие. Месяца через два старое психиатрическое отделение при Городской больнице было переведено в новое здание на Слободке-Романовке. Построено здание было по примеру немецких лечебниц – восемь изолированных друг от друга павильонов с крытыми галереями между ними. Позади собственно больницы размещалась колония из шести павильонов для хронических больных. Тогда же был заложен обширный фруктовый сад. По периметру больницу окружала высокая каменная стена. Каждое отделение делилось на две части: лучшую, «дворянскую» и худшую – для «простонародья». Видимо, в целях экономии времени на мытье стен панели были выкрашены в темно-красный цвет. В палатах стояли железные койки, а столы и стулья специально были заказаны громоздкими и тяжёлыми.

Строительство специализированной психиатрической лечебницы было, конечно, следствием неизбежного во всяком деле прогресса. К сожалению, его животворное дыхание оказалось недостаточно сильным, чтобы совершенно гальванизировать одесскую психиатрическую службу. Взамен дряхлого оно обрела тело девушки, но сохранила душу старухи.

Из протокола заседаний Одесской городской думы. Февраль 1899 года:

«В заседании от 22. 2. 1899… бурные прения… по поводу участившихся самоубийств среди помешанных и отсутствия надзора за больными. Умалишенные жалуются, что их кормят помоями и что они терпят ужасный холод, так как печей не топят. Вообще в больнице большой беспорядок».

Да и откуда было взяться порядку, если городская управа неустанно продолжала изыскивать способы экономии городских денег за счет психически неполноценных. Правда, большой изобретательности не проявлялось. Экономия средств, как правило, являлась в трех ипостасях: экономия медикаментов, урезывание дневного пайка, сокращение обслуживающего персонала.

Высокая каменная стена окружала больницу не только в прямом смысле слова. Для того, чтобы поступить на излечение, требовалась резолюция градоначальника, к которому обращался с заявлением полицмейстер или родственники больного. К поступившему уже больному родственники допускались редко, по особому разрешению, да и то только на «дворянскую» половину. Широко применялась система изоляции беспокойных больных. Изоляторы представляли собой точную копию тюремной камеры: каменный мешок с маленьким зарешеченным окошком под самым потолком, тяжёлая одностворчатая дверь с «глазком» для наблюдения и с надёжным внутренним замком. По сути, все лечение сводилось к немногим лекарственным назначениям, наблюдению и некоторым гигиеническим мероприятиям. Мероприятия же иногда оказывались отнюдь не гигиеническими.

Из «Хроники» журнала имени С.С. Корсакова за 1907 год:

«Одесским окружным судом рассмотрено дело сиделки ОГПБ Сурчовой, вызванное смертью одной больной от ожогов в больничной ванне. Судом раскрыты изумительные порядки больницы: пятерых нечистоплотных больных последовательно купают в одной и той же воде и это называется гигиенической ванной. Ванны делаются без термометра, наощупь. Эпилептическая и слабоумная женщина поручается неграмотной служанке, которая, по её признанию, впервые делала ванны для больных».

В том же 1907 г. «Одесский листок» от 24 ноября сообщает о том, что городская управа продолжает сокращать штат санитаров («палатной прислуги»). И это несмотря на то, что дежурство ночного санитара продолжалось десять, а дневного – четырнадцать часов подряд. Нетрудно представить себе, как отражался на обслуживании больных изнурительный труд «палатной прислуги».

Из «Хроники» журнала имени С.С. Корсакова. 1910 год:

«Одесские газеты сообщают о невероятном случае, имевшем место в тамошней психбольнице. Около 12 ночи, когда больные уже спали, раздались неистовые крики. Находившаяся на излечении больная девочка Г.О. металась по кровати. Одна из прислуг подняла одеяло: на колене правой ноги у девочки виднелась рана, нанесенная укусом крысы. Не успели девочке наложить повязку, как снова раздались крики. То кричала дежурная служанка Матрена Тупикова: «Барышня, барышня, – вопила слуга, – крысы грызут больную!» Оказалось следующее: когда прислуга подошла к больной Х., то из-под одеяла выскочили две большие крысы и скрылись в норы. На спине больной зияли две раны, а третья – на левой ноге. Из ран сочилась кровь».

Не в лучшем состоянии застала Одесский дом умалишенных Великая Октябрьская социалистическая революция. Голод и разруха, которые переживало наше юное тогда государство, не могли не коснуться и психиатрической больницы. Крепкие каменные стены иззмеились трещинами, взамен испорченного электроосвещения приходилось пользоваться плошками, а долгими зимними вечерами больные грелись у железных печурок, выставленных в коридор – одна печурка на все отделение.

От недоедания больные опухали, тела, ослабленные психическими болезнями, трепала цинга, пеллагра и туберкулёз, а смерть из редкой гостьи превратилась в завсегдатая. К 1921 году её торжество в больнице требовало апогея. Создавшееся положение требовало принятия срочных мер и решением губздравотдела на должность главного врача назначается один из районных психиатров – Лев Исаевич Айхенвальд.

Было ли его назначение улыбкой смягчившейся к больнице фортуны или следствием прозорливости товарищей из губздравотдела? Так или иначе, день вступления бывшего фельдшера, затем рядового ординатора Айхенвальда в должность главного врача Одесской психиатрической больницы можно считать днем ее подлинного рождения.

Бывает, что одаренный одиночка, ярка выделяющийся на фоне сотен сотрудников, определяет собой дальнейшую судьбу дела на годы, и тогда говорить об этом человеке – значит говорить о его деле, а говорить о его деле – значит говорить об этом человеке и только о нем.

Однако целая эпоха, которую составил в жизни больницы доктор Айхенвальд, благоговейное отношение нынешних молодых сотрудников к его имени вовсе не означает, что он был одним-единственным. Он был исходной точкой, импульсом, продолжавшим посылать заряды и после своей смерти. В своем роде он был исключением. Но вот парадокс: будучи исключением, он в то же время стал типическим явлением и являл собою собирательный образ интеллигентного русского врача.

Решением исполкома на восстановление больницы отпускаются значительные средства. Подключается электроосвещение, водопровод, завозится необходимое количество топлива и продуктов питания. По призыву активисток-комсомолок Ивановой и Епифановой на работу в больницу приходит комсомольская молодёжь. Но привлечь молодёжь было не так трудно, как собрать в больнице всех нуждавшихся в лечении больных.

Проведенная по домам перепись показала, что в домашних условиях содержится немало душевнобольных, родственники которых боятся определять их в больницу. Нужно было развеять предрассудки, внушить доверие к больнице, следовало широко распахнуть её двери для осмотра, предать гласности способы и методы лечения и основное – доказать, что больница не тюрьма, не помещение для изоляции сумасшедших от общества, а лечебное заведение, цель которого – помочь больным людям снова вернуться в общество.

Айхенвальд принимает решение пустить по больнице экскурсии. Он обращается к общественным организациям и помещает объявления в местной печати. Коллективные посещения больницы рабочими, служащими, короче говоря, любым пожелавшим сделать это человеком, разбивает маску в куски и впервые одесская психиатрия предстает перед общественностью в её строго научном виде, лишенной какой бы то ни было мистической жути.

Но главное, что видят посетители больницы, главное, что они ощущают – это революционные веяния времени, выразившиеся в новом отношении к больным. О том, насколько революционны были эти веяния, говорит тот факт, что впервые в истории психиатрии дотоле в любом случае объявляемые недееспособными, душевнобольные обретают свое «Право душевнобольного». Так называется брошюра Л. И. Айхенвальда, изданная в Одессе, где он скрупулезно перечисляет юридические права душевнобольных на наследование, имущество, жилье и меру ответственности перед законом за преступления, совершенные в болезненном состоянии.

Жизнь молодой страны кипела ключом и в ногу со временем шагал коллектив больницы на Красной Слободке.

По инициативе ординатора Н. Тарасевича открывается школа-интернет для глубоко отсталых детей, а в самой больнице – специализированное детское отделение. Разрабатываются лечебные методики психиатрии детского возраста.

С весны 1925 года врачи больницы Л. А. Мирельзон и Я. М. Коган приступают к лечению больных прогрессивным параличом с помощью прививок малярии. Наполняя тело жаром и сотрясая его в ознобе коротких приступов, малярия изгоняла более грозного врага, приводила в подвижность застывшие было члены. Инфекционная терапия – метод, которым и сейчас пользуются при лечении паралича во всем мире, по праву, была гордостью одесских медиков. Ведь родилась она здесь же, в Одессе, в 1876 году, когда скромный провинциальный врач А. С. Розенблюм впервые в истории медицины привил 12 паралитикам возвратный тиф. Сознаться в 19-м веке в преднамеренной прививке было чревато опасностью со стороны христианской церкви и Розенблюм описывает свое открытие как результат счастливой случайности. Но вот, приходит новое время и метод приобретает в стенах больницы права полного и почетного гражданства.

В январе 1927 года один из больничных корпусов переоборудуется в психиатрическую клинику мединститута. Больница становится базой подготовки молодых медицинских кадров.

Издается практическое руководство для младшего медицинского персонала. Большой тираж идет нарасхват, так как санитарки не только одесской, но и других больниц не желают отставать от жизни и хотят ухаживать за больными на вполне научной основе.

Ликвидируются изоляторы.

Уважением к личности больного продиктован не только принцип содержания его по принципу «нестеснения», но и то внимание, которое уделяется трудовой терапии. Для больных созданы условия, когда бы каждый мог найти себе дело по душе, умственным и физическим возможностям. Помимо работ на поле и огородах устраиваются различные мастерские: швейные, сапожные, по клейке бумажных коробочек для аптек, мастерские художественных рукоделий. Для многих больных труд стал насущной необходимостью, спасением от вынужденного безделья, источником самоуважения и собственной нужности, полезности.

В палатах появляются музыкальные инструменты, настольные игры, книги и журналы.

Так завершился первый этап превращения мрачного «сумасшедшего дома» в советскую больницу. Этап, который можно было назвать фундаментом, нулевым циклом, и на котором только еще предстояло возвести основную постройку – лечебное дело, добиться наибольшего числа возможных выздоровлений и улучшений состояния хронических больных.

В практику внедряются последние достижения психиатрической мысли, широко применяются методы различных терапий: активной и сонной, судорожной и инфекционной.